Egal wie viel: Was von oben kommt, wird abgeleitet

Zusätzliche Notentwässerung verhindert Einsturzrisiko bei Flachdachüberflutung

Ausgedehnte Hallenkomplexe durchziehen deutschlandweit Industriegebiete und Einkaufsmeilen. In Verbindung mit zunehmenden Starkregenereignissen häufen sich die Nachrichten über Dacheinstürze durch zu hohe Wasserlasten. Bei neuen Leichtbauhallen ist daher eine Notentwässerung Vorschrift. Eine Nachrüstung im Bestand hingegen ist nur im Zuge einer Dachsanierung erforderlich. Eine Notentwässerung ist aber in jedem Fall sinnvoll und auch nachträglich realisierbar. Das zeigt das Beispiel eines Gebäudekomplexes in Arnsberg, wo in einer ehemaligen Großmarkthalle nun Industriegüter produziert und gelagert werden. Der Eigentümer (Dallmer) konzipierte die Dachentwässerung.

Für Hallen mit ausgedehnten Flachdächern stellen konzentriert auftretende hohe Niederschlagsmengen eine Bedrohung dar: Kann die Dachentwässerung den Regen nicht schnell genug abführen, entsteht aus dem aufgestauten Wasser eine Dachlast, die die Gebäudestatik überfordert und zum Einsturz führen kann. Zum Schutz von Menschenleben und vor wirtschaftlichen Schäden sind zwei Maßnahmen unabdingbar: der Einbau einer Notentwässerung gemäß DIN 1986-100 und die regelmäßige Wartung der Entwässerungsanlage nach DIN 1986-3. Wie einfach und wirtschaftlich sich eine Notentwässerung nachrüsten lässt, zeigt sich am Beispiel einer Großmarkthalle in Arnsberg, die vom Sanitärspezialisten Dallmer als industrielle Produktions- und Lagerstätte genutzt wird.

Gründe für die Notentwässerung

Starkregenereignisse sind für die Region Arnsberg keine Seltenheit. Deshalb überprüften die neuen Besitzer auch die Dachentwässerung der in 2003 erbauten Halle. Die Begutachtung ergab, dass die Dachentwässerung der Halle ausreichend dimensioniert ist. Doch eine Notentwässerung, wie sie seit 2008 nach DIN 1986-100 vorgeschrieben ist, fehlte. Um Menschen, Güter und die Lagerlogistik keinem Risiko auszusetzen, entschied sich Dallmer für die Installation einer nachträglichen Notenwässerung.

Zwei Möglichkeiten der Notentwässerung

Mit der Nachrüstung der Notentwässerung wurde die Gebro Herwig Haustechnik GmbH (Arnsberg) beauftragt. Das Fachhandwerksunternehmen prüfte zunächst, welche Varianten einer Notentwässerung gebäudespezifisch möglich sind. Zulässig sind beispielsweise Speier in der Attika, die – wie ein Überlauf – hohe Regenmengen einfach an der Fassade entlang ableiten. Denn generell darf die Notentwässerung nach DIN 1986-100 nicht an das Kanalsystem angeschlossen werden, sondern muss die Wassermassen auf das Grundstück leiten.

Die Variante mit Speiern war bei diesem Bestandsbau jedoch nicht zu realisieren. Somit musste die Notentwässerung über zusätzliche Dachabläufe und eine Verrohrung im Gebäude hergestellt werden. Gemäß DIN EN 12056 „Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden“ stehen auch hier zwei Alternativen zur Wahl: die Freispiegelentwässerung und die Druckentwässerung.

Die Freispiegelentwässerung leitet ihren Namen von dem hydraulischen Prinzip ab, dass die Ableitungsrohre immer nur teilgefüllt sind und sich so ein „freier“ Wasserspiegel ergibt. Die Ablaufleistung wird über die Nennweite und das Rohrgefälle bestimmt.

Bei der Druckentwässerung wird hingegen in den Rohren ein planmäßiger Unterdruck erzeugt: Die Konstruktion der Dachgullys bewirkt, dass schon bei geringeren Regenmengen das angeschlossene Rohr vollständig mit Wasser gefüllt wird. Das erzeugt im Rohrsystem einen Sog, der das Wasser mit hoher Geschwindigkeit ableitet. Aus Kostengründen und auch aus praktischen Erwägungen war die Druckentwässerung die beste Lösung.

Vorteile der Druckentwässerung

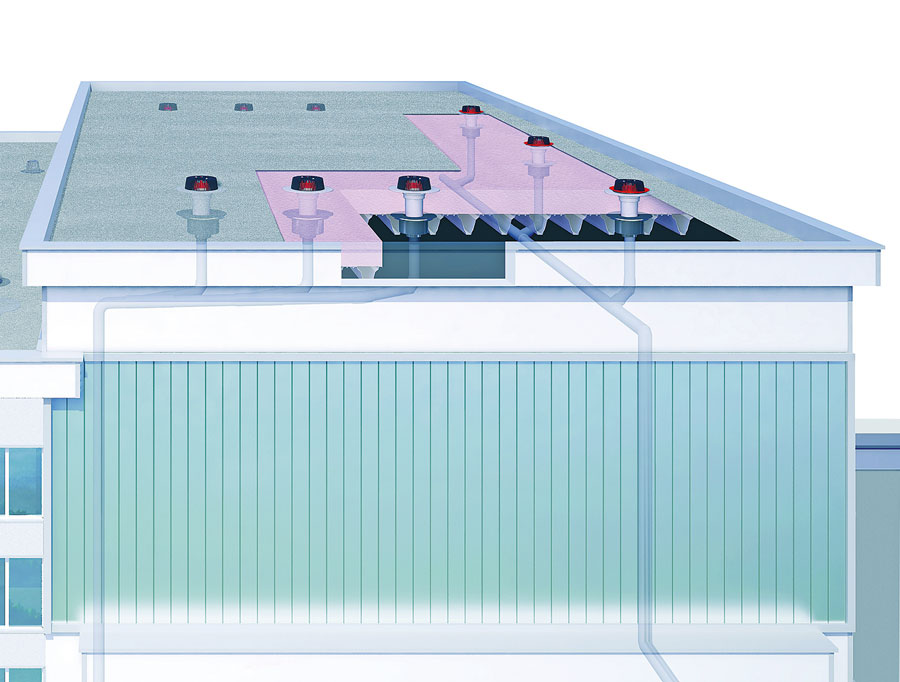

Zwei entscheidende Vorteile brachte die Druckentwässerung bei der Nachrüstung auf dem rund 1500 m² großen Hallendach: Es musste nur eine einzige Fallleitung verlegt werden, was Material- und Installationskosten sowie Zeit sparte. Zum anderen konnte die Sammelleitung der Abläufe waagerecht unter dem Dach verlegt werden.

Da Druckentwässerungsleitungen den vollen Durchmesser für die Wasserableitung nutzen, werden sie systembedingt kleiner dimensioniert als eine Freispiegelleitung. Außerdem kann hier auf ein Gefälle der Sammelleitung verzichtet werden, da der Unterdruck im Leitungssystem die notwendige Fließgeschwindigkeit erzeugt. Insgesamt ist Druckentwässerung dadurch i.d.R. wirtschaftlicher als eine vergleichbare Freispiegelentwässerung.

Auslegung der Druckentwässerung

Für die Auslegung der Druckentwässerung nutzte das Installationsunternehmen Gebro Herwig den Planungsservice von Dallmer, dem Eigentümer der Halle und Hersteller von Dachabläufen. Als Berechnungsgrundlage für die Notentwässerung gilt die sogenannte Jahrhundertregenspende – eine fünfminütige Niederschlagsmenge, die statistisch gesehen einmal in 100 Jahren auftritt. Für die Region Arnsberg gilt momentan eine Jahrhundertregenspende von 633 l/s pro Hektar. Erforderlich war somit nach Berechnungen des Dallmer-Planungsservices die Installation von sechs Notabläufen „Super Drain“ in DN 70. Sie ragen über die Anstauhöhe der bestehenden Dachentwässerung hinaus, sodass sie erst bei entsprechendem Starkregen Wasser ableiten.

Einfache Installation

Das Setzen der sechs Dachgullys und die Verrohrung waren in rund einer Arbeitswoche erledigt. Dazu musste die Arnsberger Firma Aland als ausführender Dachdecker-Fachbetrieb für jeden Ablauf ein Loch mit 170 mm Durchmesser in die Abdichtung, Wärmedämmung und das Trapezblech schneiden. Anschließend wurde der Ablauf eingesetzt, mit Schrauben fixiert und ein Aufstockelement in der Höhe der Dachdämmung eingeschoben. Für die Verbindung mit der Dachhaut kam ein extrabreiter, umlaufender 100-mm-Flansch für den Anschluss an die PVC-Abdichtung zum Einsatz.

Entlang der Entwässerungslinie des Flachdachs dimensionierten die Fachberater von Dallmer die Sammelleitung von DN 90 bis DN 125. Der Auslauf in die Versickerungsfläche wurde in DN 200 ausgelegt. Insgesamt mussten für die nachträgliche Notentwässerung nur rund 70 m Rohr verlegt werden.

Fazit

Die nachträgliche Absicherung von älteren Leichtbauhallen gegen das Einsturzrisiko durch zu hohe Wasserlasten infolge von Starkregen ist technisch und finanziell gut begründet und umzusetzen. Zusätzlich sollten aber nach DIN 1986-3 im Halbjahresrhythmus die Dach- und Notabläufe inspiziert und gewartet werden, damit die Gullys stets frei sind.

Bilder: Dallmer GmbH + Co. KG

www.dallmer.de