Schäden an Wärmeerzeugern vermeiden

Heizungswasseraufbereitung nach VDI 2035 ist in der Regel ein Muss - unabhängig von der Anlagengröße

Nicht nur aufgrund der zunehmenden Materialvielfalt bei Wärmetauschern, Armaturen und Rohrleitungen hat die Befüllung von Heizungsanlagen mit aufbereitetem Wasser gemäß den Vorgaben der VDI 2035 in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Auch der Einsatz von Pufferspeichern und die damit verbundenen große Wasserinhalte in kleinen Heizungsanlagen tut sein Übriges dazu. Dennoch werden auch heute noch neu errichtete Heizungsanlagen mit nicht-aufbereitetem Trinkwasser befüllt. Schäden an Wärmetauschern sowie erhöhte Energieverbräuche können eine Folge sein.

Zu Zeiten der Heizwerttechnik wurden die Wärmeerzeuger längst nicht so kompakt konstruiert, wie es heute – in Zeiten der Brennwerttechnik – der Fall ist. Damals hatten Schwebstoffe und Partikel in den großvolumigen Heizkesseln meist genügend Platz, sich abzusetzen, ohne, dass es infolgedessen zu etwaigen Funktions- bzw. Leistungseinschränkungen bei der Wärmeerzeugung kam.

Zeitgemäße Brennwertgeräte weisen dagegen einen Bruchteil an Abmessungen und Gewicht der früheren Heizwertgeräte auf (ca. ein Drittel). Dies konnte u. a. durch eine Maximierung der wasserberührenden Flächen im Wärmetauscher realisiert werden. Hierdurch konnte die Wärmeübertragungseffizienz signifikant verbessert und in Kombination mit dem Brennwertnutzen deutlich höhere Kesselwirkungsgrade erreicht werden (auf den Heizwert des Brennstoffs bezogen über 100 %; auf den Brennwert des Brennstoffs bezogen ca. 98 %). Allerdings sind die Geräte deutlich empfindlicher gegenüber Härtebildner und Schmutz, weshalb Schlammabscheider/Heizungsfilter heute zum Standard einer Heizungsanlage gehören.

Materialvielfalt in Heizungsanlagen

In den 1950er bis 1990er Jahren waren zudem Stahlrohrleitungen in Heizungsanlagen die Regel. Heute findet man dagegen eine Mischung aus Stahl, Kupfer, Kunststoffen und Buntmetallen vor. Vermehrt kommen auch Verbundwerkstoffe mit organischen Weichmachern, Aluminium-Silizium-Legierungen sowie (dünnwandiger) C-Stahl zum Einsatz. Je mehr Kunststoff und Edelstahl installiert wird, desto intensiver fallen die elektrochemischen Reaktionen der übrigen korrosionsanfälligen Bauteile aus, insbesondere, wenn Luft (und damit Sauerstoff) über Dichtringe, Pressverbindungen oder eine nicht optimal eingestellte Druckhaltung (Membran-Ausdehnungsgefäß) eingetragen wird.

Zunehmende Wasservolumina in Heizungsanlagen

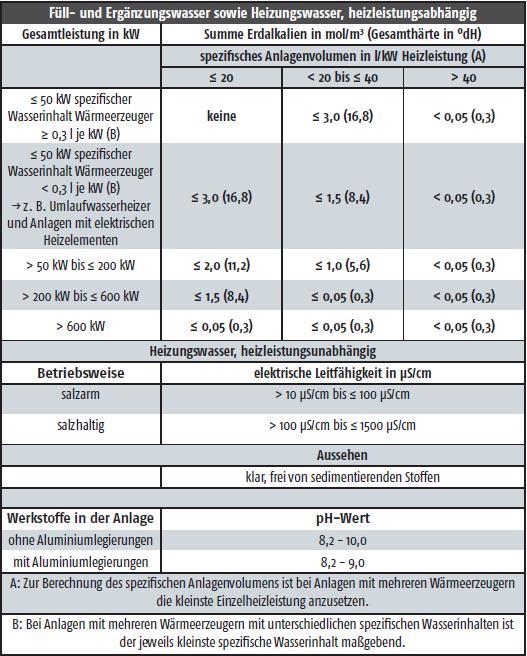

Und noch ein Punkt spielt eine Rolle: Durch die hydraulische Einbindung von Flächenheizsystemen (Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen) sowie von Heizwasser-Pufferspeichern für solarthermische Anlagen, Feststoffkesselanlagen, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellenheizungen und Wärmepumpen findet man heute deutlich größere Wasserinhalte in Heizungsanlagen vor. Waren früher in Einfamilienhäusern 200 bis 400 l Kreislaufwasser üblich, so sind es heute 1000 l oder mehr. In Mehrfamilienhäusern kommen bis zu 10 m3 Anlagenvolumen zusammen. Durch das größere Anlagenvolumen steigt u. a. der Gehalt an Härtebildnern (Calcium, Magnesium) im Heizungswasser. Und diese setzen sich als Kesselstein an den heißesten Stellen im System – im Wärmeerzeuger – ab.

Keine zufriedenstellenden Lösungen für die Ausführungsunternehmen seitens der Hersteller

Wie die zunehmende Anzahl an Schadensfällen bei Wärmeerzeugern durch nichtaufbereitetes Wasser aufzeigt, wurde und wird das Thema vom Handwerk mitunter vernachlässigt. Es handelt sich schließlich um keine normative Vorgabe, sondern nur um eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure. Somit kann der Jurist von keiner Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln der Technik (kurz a. a. R. d. T.) sprechen. Inzwischen verweisen jedoch die Kesselhersteller auf den Verlust der Gewährleistungsansprüche bei Nichteinhaltung der empfohlenen Füllwasserqualität. Diese ist häufig an VDI 2035 angelehnt, sie kann aber auch davon abweichen. Somit ist das Thema Füllwasserqualität elementar für den Fachbetrieb.

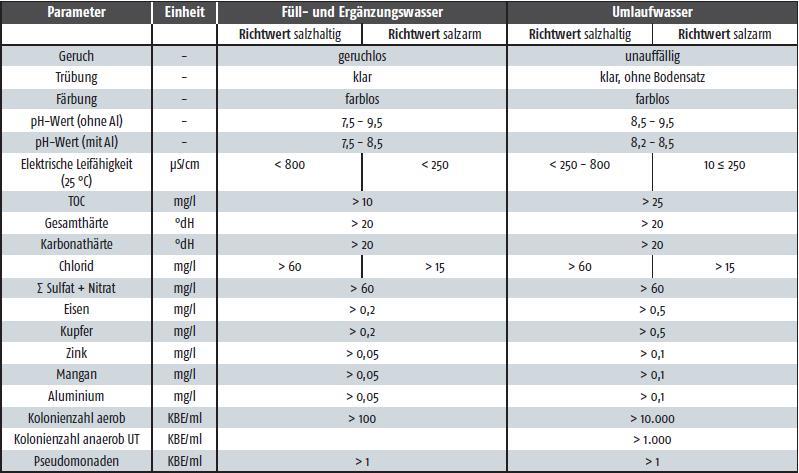

Heizungswasseraufbereitung gemäß VDI 2035

Zur Einhaltung der Vorgaben, die aus der VDI 2035 hervorgehen, stehen den Fachunternehmen grundsätzlich zwei unterschiedliche Verfahren zur Verfügung:

Bei der sog. Enthärtung werden Calcium- sowie Magnesium-Ionen (Härtebildner) in kongruenter Menge gegen Natrium-Ionen substituiert. Ziel der Enthärtung ist die Reduzierung der Wasserhärte, also der Summe an Erdalkalien im Wasser, auf 0 °dH. Im Weichwasser fallen weniger Mineralstoffe an, die sich in den Komponenten von Heizungsanlagen ablagern und damit zu Schäden führen können. Die elektrische Leitfähigkeit sowie der pH-Wert bleiben beim Verfahren der Enthärtung konstant, weswegen u. a. die Vorgaben gemäß der VDI 2035 nicht erfüllt werden. In der Praxis wird das Enthärten von Füllwasser üblicherweise über Kationentauscher in Form von nicht regenerierbaren, d. h. nach Erreichung der Kapazitätsgrenze zu erneuernden, Einwegkartuschen realisiert. Ein repräsentatives Beispielprodukt stellt hier die „fillsoft“ des Herstellers Reflex Winkelmann dar, welches oftmals mit dem Produkt „fillset“ (Nachfüllarmatur mit Systemtrenner BA) selbigen Herstellers montiert wird. In Hartwassergebieten kommen bereits Enthärtungsanlagen mit Regeneration über Kochsalztabletten am Hauswasseranschluss zum Einsatz. Ein repräsentatives Beispielprodukt stellt die „softliQ“-Reihe des Herstellers Grünbeck dar.

Bei der Entsalzung werden alle Salze (bspw. Calcium-, Magnesium-, Chlorid-, Nitrat-, Phosphat- und Sulfat-Ionen) im Füllwasser eliminiert. Sobald das Wasser eine elektrische Leitfähigkeiten von weniger als 0,2 μS/cm aufweist, wird es als vollentsalztes Wasser bezeichnet. Ziel der Entsalzung ist die Beseitigung von Härtebildnern, Mineral- und Schwebstoffen im Füllwasser sowie eine Parametrisierung des Heizungswassers gemäß den Vorgaben der VDI 2035. In der Praxis wird das Vollentsalzen von Füllwasser üblicherweise über Mischbett-Ionentauscher in Form von nicht regenerierbaren, d. h. nach Erreichung der Kapazitätsgrenze zu erneuernden, Einwegkartuschen realisiert. Hierbei wird das Stadtwasser durch eine Kombination aus Kationen- und Anionenaustauscherharz geleitet, wodurch ionenfreies Wasser entsteht. Ein repräsentatives Beispielprodukt stellt hier die „fillsoft zero“ des Herstellers Reflex Winkelmann dar. In selteneren Fällen kommen auch sog. Umkehrosmoseanlagen zum Einsatz, die jedoch nur Teilentsalzung des Heizungswassers bewirken können (Bildung von Permeat → 3-10 % Restsalzkonzentration, 10-30 μS/cm elektrische Leitfähigkeit und pH-Wert von etwa 5, also im sauren Milieu).

Beurteilung der Heizungswasserqualität

Unangenehme Gerüche des Heizungswassers, schwarze oder bräunliche bzw. rötliche Verfärbungen des Heizungswassers, zugesetzte Volumenmeter sowie Ventileinsätze und Schmutzfänger, verschlissene Laufräder von Hocheffizienzpumpen sowie eine defizitäre Wärmeverteilung lassen auf eine mangelhafte Heizungswasserqualität in Folge einer nicht fachgemäßen Inbetriebnahme oder aufgrund eines Verschnitts des Kreislaufwassers mit nicht-aufbereitetem Stadtwasser schließen. Objektive Erkenntnisse über den Zustand von Stadt-, Füll- und Kreislaufwasser geben labortechnische Untersuchungen, wie Sie aktuell vermehrt durchgeführt werden. Aufschluss geben auch Messgeräte zur stationären und ambulanten Überprüfung von Wärmeübertragungsmedien hinsichtlich pH-Wert, elektrischer Leitfähigkeit, Salzgehalt, Temperatur, Härtegrad und TDS-Wert (Summe der gelösten Stoffe im Wasser in mg/l). Zum Beispiel deutet ein erhöhter Chloridgehalt des Kreislaufwassers darauf hin, dass die betreffende Heizungsanlage mit Stadtwasser gefüllt wurde.

Lösungsansätze bei Problemanlagen

Bei andauernden, immer wiederkehrenden Problemen bei der Wärmeerzeugung und -verteilung sollte man das Stadtwasser bzw. Füllwasser sowie das Kreislaufwasser beproben und labortechnisch untersuchen lassen. Nachdem die Heizungswasserqualität eruiert wurde, lässt sich anhand der festgestellten Parameter das weitere Verfahren ableiten. Beispielsweise unterstützt der Hersteller AFS Solutions Ausführungsunternehmen und Ingenieurbüros, indem es Probebehälter zur Verfügung stellt und Wasserproben in Kooperation mit den Laborniederlassungen der GBA-Gruppe analysieren lässt. Im Zuge dessen wird ein ausführlicher Auswertungsbericht erstellt und Lösungsansätze mit entsprechenden Preisinformationen zur Angebotserstellung aufgezeigt. Ein ähnliches Angebot liefert auch der Hersteller Grünbeck.

Um eine Heizungswasserqualität, die den Vorgaben der VDI 2035 entspricht, herzustellen, können grundsätzlich folgende zwei Verfahren angewendet werden:

1. Wasseraustausch durch Entleerung und erneute Befüllung

Hierbei wird der vollständige Wasserinhalt sorgfältig entleert. Im Vorwege wird die standortspezifische Wasserhärte in °dH gemessen sowie das Anlagenvolumen in Erfahrung gebracht und eine adäquate Entsalzungseinheit, d. h. mit hinreichender Kapazität, bestellt. Bereits beschädigte Komponenten sollten bereits bei der Bestandsaufnahme ausfindig gemacht und im drucklosen Zustand erneuert werden (bspw. Taco-Setter, Volumenmesser, Ventileinsätze, Hocheffizienzpumpen). Nach der sorgfältigen Entleerung wird die Entsalzungseinheit über einen Systemtrenner BA, idealerweise mit Wasserzähler, an das Trinkwassernetz angeschlossen und hierüber die Heizungsanlage neu befüllt. Bei Flächenheizungen müssen Spülungsarbeiten ebenfalls berücksichtigt und durchgeführt werden. Empfehlenswert ist auch die Berechnung und Einstellung des hydraulischen Abgleichs nach der erneuten Befüllung. Dieses Verfahren eignet sich vorzugsweise für Gebäude bis zu drei Wohneinheiten. Ein großer Vorteil liegt in der einfachen Handhabung der Maßnahme und dem geringen Maß an technischem Know-how. Ein Nachteil in dem verhältnismäßig hohen planerischen Aufwand für kleinere und in Bezug auf die Heizwasseraufbereitung gemäß den Vorgaben der VDI 2035 unerfahrene SHK-Betriebe.

2. Wasseraustausch bzw. -reinigung ohne Entleerung durch Spülung und Filtrierung unter Zuhilfenahme einer mobilen Wasseraufbereitungsanlage

Bei diesem Verfahren bleibt das Anlagenvolumen unverändert. Eine mobile Wasseraufbereitungsanlage verfügt u. a. über auswechselbare Entsalzungskartuschen, einen Systemtrenner BA, eine Umwälzpumpe, einen Feinfilter mit Tiefen-Filterkerze, Manometer, Thermometer, Durchf lussanzeige, Rückflussverhinderer, Probeentnahmehähne und Wasserzähler. Moderne Aufbereitungsanlagen verfügen auch über integrierte Gerätschaften zur kontinuierlichen Feststellung relevanter Parameter. Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für größere Mehrfamilienhäuser. Ein wesentlicher Vorteil liegt darin, dass eine Versorgungsunterbrechung vermieden wird. Größere Nachteile stellen die Gerätanschaffung bzw. die Leihgebühr für ein solches Gerät, dessen komplexere Handhabung sowie die Verfahrensdauer von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen dar.

In vielen Fällen kann es durchaus sinnvoll sein, besonders bei fehlender Praxis-erfahrung, sich als Fachunternehmen oder Ingenieurbüro von Herstellern wie Grünbeck, AFS Solutions, Elysator, Reflex, BWT, Judo oder Orben unterstützen zu lassen, auch, wenn dies zunächst zu einer Erhöhung der Maßnahmenkosten führen kann. Unabhängig vom Verfahren ist eine labortechnische Untersuchung in jedem Fall anzuraten und von Vorteil, allein aufgrund der objektiven und verschriftlichten Erkenntnisse über die jeweilige Heizungswasserqualität.

Autor: Markus M. Kasten, B. Eng. & gelernter Anlagenmechaniker (SHK)