Moderne Technik für alte Gebäude [Seite 1 von 2]

Mit Wärmepumpen gelingt der Umstieg auf Erneuerbare Energien

Auch, wenn es für sehr viele nationale und internationale Fachleuchte viel zu langsam geht: Die Welt befindet sich in einem Umbruch. Insbesondere die Industrienationen möchten Gas, Öl, Kohle und Atomkraft gegen klimaneutrale Energien ersetzen. Wärmepumpen gelten dabei als ein Meilenstein im Bereich der Gebäudetechnik.

Energiekrise hat Auswirkungen auf den Wärmemarkt

Ein neues Zeitalter der Klimapolitik begann im Jahr 2021 mit dem Entscheid des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz und der darauffolgenden Nachjustierung der Klimaziele. Die Novellierung reduzierte das CO2-Minderungsziel für 2030 von 65 % auf 55 %, schrieb ein neues Zwischenziel für das Jahr 2040 fest und verkürzte den Zeitraum für die Erreichung der Treibhausgas-Neutralität um fünf Jahre von 2050 auf das Jahr 2045. Zwei Monate nach seinem Amtsantritt verdeutlichte der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister, Robert Habeck, den drastischen Rückstand hinter den im Klimaschutzgesetz verankerten Zielen in allen Sektoren: „Wir müssen in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Wir müssen drei Mal besser sein in allen Bereichen.“ Beschleunigung in allen Sektoren bedeutet große Emissionseinsparungen im Sektor Energiewirtschaft, im Sektor Industrie, aber auch im drittgrößten CO2-Emittenten, dem Gebäude-Sektor.

Eklatant verschärft wurde die Situation der Energiemärkte in Deutschland und Europa dann weiter am 24. Februar 2022 durch den Überfall Russlands auf die Ukraine und dem dann folgenden – bis heute andauernden Krieg. Seit dieser Entwicklung wird in Frage gestellt, wie viel Energieimport für unser Land noch tragbar ist, mit großen Auswirkungen auch auf den Wärmemarkt.

Warum die Wärmepumpe auch in den Bestand gehört

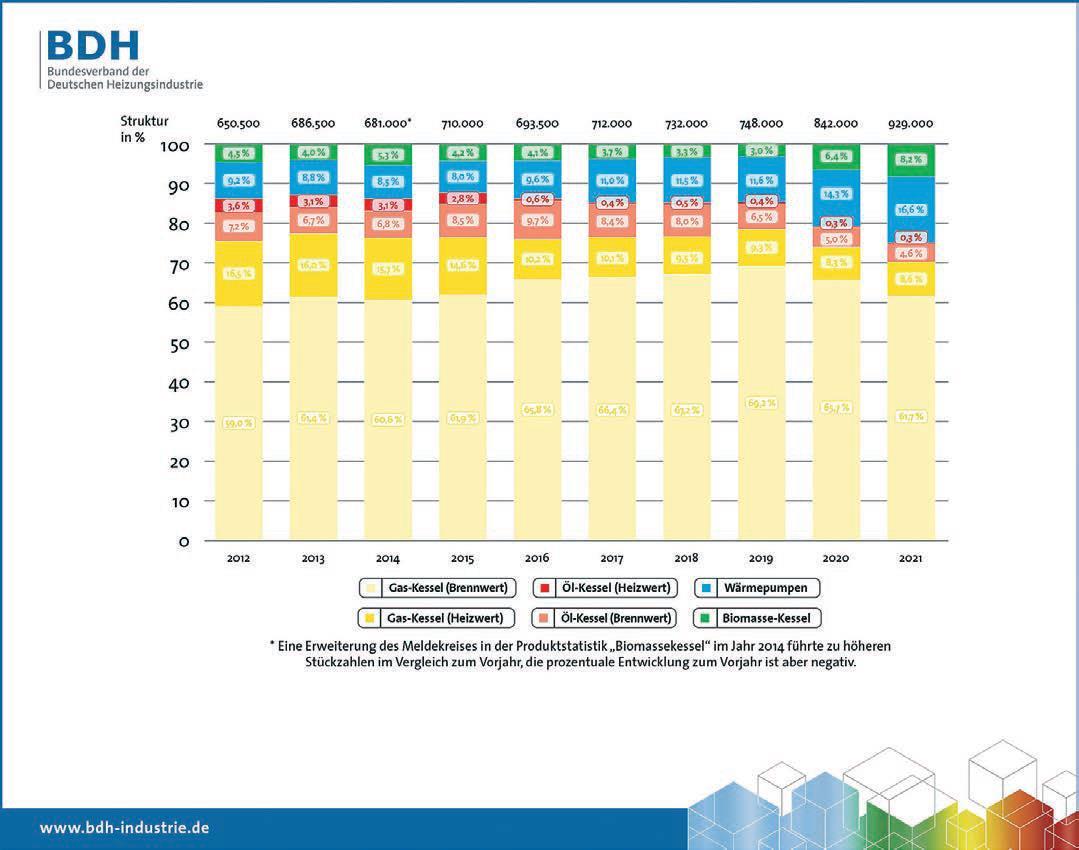

Von den 21,3 Mio. installierten zentralen Wärmeerzeuger in Deutschland wurden im Jahr 2021 14 Mio. (65 %) mit Gas betrieben (Quelle: BDH). Der Anteil der ölbefeuerten Kessel lag bei 5,2 Mio. (25 %). Demgegenüber sind in Deutschland lediglich 1,2 Mio. Wärmepumpen installiert. Dies entspricht einem Anteil von 6 % am Gesamtbestand der installierten Wärmeerzeuger.

In den Jahren 2012 bis 2017 war die Verteilung der neu installierten Wärmeerzeuger in Bestandsgebäuden und Neubauten fast konstant (Quelle: BDH). Erst seit dem Jahr 2018 ist ein steigender Anteil der „Erneuerbaren“ (Biomasse und Wärmepumpe) zu verzeichnen. Der Anstieg von Wärmepumpen in den Jahren 2019 und 2020 resultierte hauptsächlich durch den bevorzugten Einsatz der Wärmepumpe in neuen Gebäuden: Bereits in über 50 % aller Neubauten wird die Wärmepumpe als Heizsystem eingebaut.

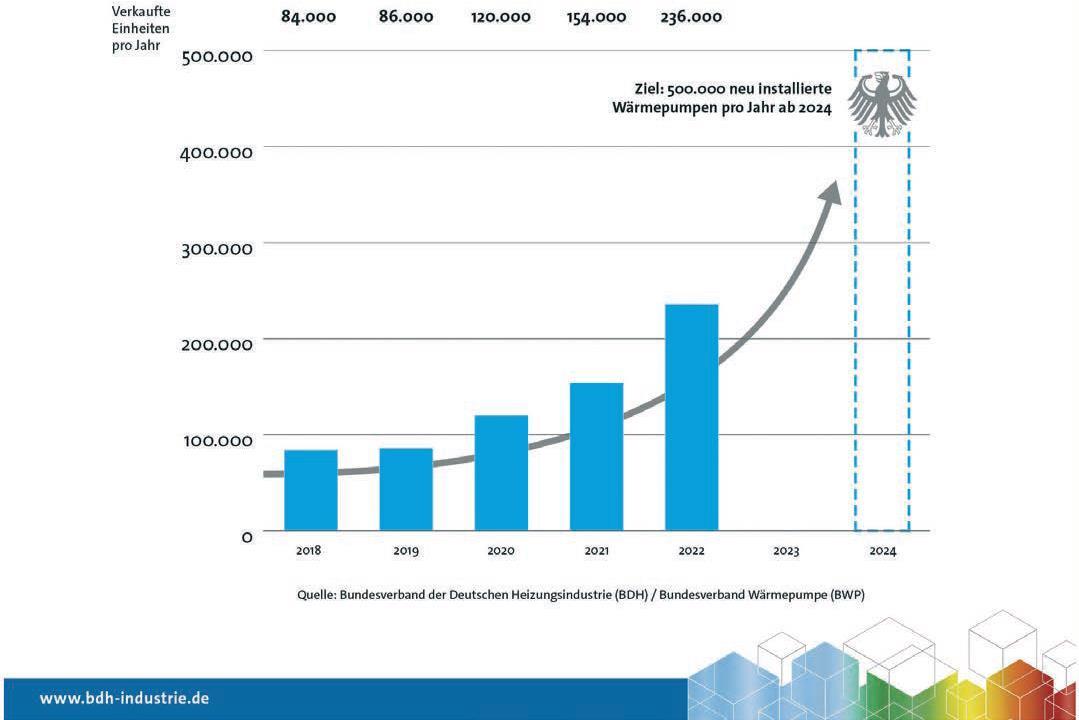

Um die Ziele des neuen Klimaschutzgesetzes im Gebäudesektor zu erreichen, visieren Politik, Industrie und Handwerk die Zielmarke von 500 000 neu installierten Wärmepumpen pro Jahr ab 2024 an. Dazu bedarf es eines flächendeckenden Einzuges der Wärmepumpe in den Bestand. Die Wärmepumpe muss also in die Modernisierung!

Einsatz der Wärmepumpen im Bestand

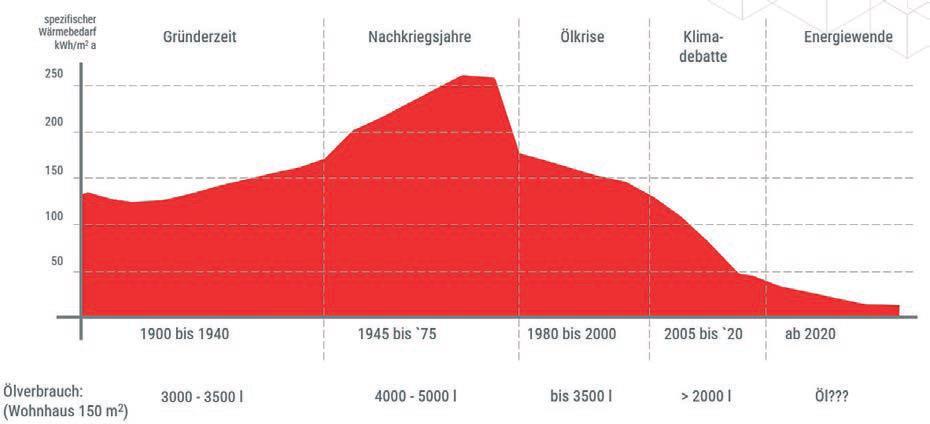

Die baulichen Standards haben sich in den letzten 120 Jahren durch den Fortschritt der Baustoffindustrie und auch durch die Energieverfügbarkeit weiterentwickelt. Die Umsetzung folgte durch einen ordnungsrechtlichen Rahmen in der ersten Wärmeschutz-Verordnung 1977, darauf folgten die EnEV und das jetzige aktuelle GEG (Gebäudeenergiegesetz). Der spezifische Wärmebedarf lag in der Gründerzeit (1900 – 1940) noch bei ca. 120 kWh/(m2 · a). In den Nachkriegsjahren – mit nur minderwertigem Baumaterial – stieg der Wärmebedarf von 1945 bis 1975 auf bis zu 300 – 350 kWh/(m2 · a). Mit der beginnenden Klimadebatte sank der Energiebedarf dann wieder bis in die Ära der Energiewende mit steigendem Bewusstsein für die Kostbarkeit von Energie, auch beim Heizen.

Dementsprechend ist der heutige Gebäudebestand in Deutschland von ca. 19 Mio. Wohngebäuden mit etwa 40 Mio. Wohneinheiten energetisch betrachtet sehr heterogenen. 36 % der Gebäude sind völlig unsaniert, 51 % sind teilsaniert (mit nur einzelnen Sanierungsmaßnahmen wie Fenstererneuerung oder Fassadendämmung) und nur 13 % sind „voll saniert“.

Um den bereits seit einigen Jahren langsam wachsenden Anteil der Wärmepumpen im Bestand auf die erforderlichen Wachstumszahlen zu bringen, ist es erforderlich, die wichtigsten Planungsparameter zu erläutern. Die Ausgangssituation bei der Planung einer neuen Heizungsanlage ist immer das Gebäude. Für den effizienten Einsatz der Wärmepumpe sind zwei Faktoren maßgeblich:

- die Vorlauftemperatur des Heizsystems

- und die erforderliche Heizleistung für das Gebäude.

In Bestandsgebäuden trifft man häufig auf vorhandene Heizkörper, die mit 75/60 °C betrieben werden. Nur in Ausnahmefällen sind höhere Temperaturen von 90/70 °C erforderlich.

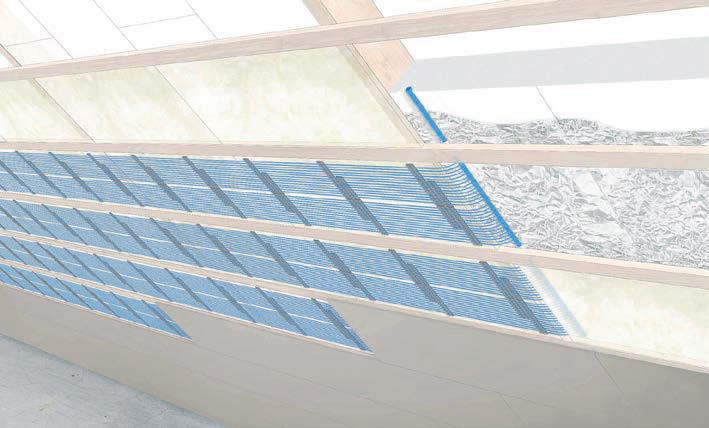

Nach einer Vollsanierung – mit der Dämmung der Gebäudehülle und dem Einbau einer Flächenheizung – ist die Absenkung der Vorlauftemperatur einfach möglich. Aber auch nach der Teilsanierung oder auch ganz ohne Sanierung ist die Absenkung der Vorlauftemperatur auf unter 70 °C häufig möglich. Denn in vielen Altbauten sind ohnehin zu viele oder teilweise überdimensionierte Heizkörper verbaut. In anderen Fällen schafft eine Vergrößerung der Heizflächen die nötigen Voraussetzungen. Dies kann durch den Austausch der alten Heizkörper gegen moderne Heizkörper mit größeren Wärmeübergabeflächen oder die Ergänzung von zusätzlichen Heizkörpern erfolgen. Auch kann der Einbau einer Flächenheizung, z. B. in Trockenbauweise oder als Klimadecke, ohne den von vielen Bauherren befürchteten aufwendigen Eingriff in den Fußbodenaufbau des Bestandsgebäudes erfolgen.

Der Zusammenhang und die Bedeutung für den Bestand ergibt sich aus den Kennlinien der Wärmepumpen. Sie zeigen die Leistungszahlen (COP – Coefficient of Performance) bei verschiedenen Betriebspunkten (Außenluft, Vorlauftemperatur) an, z. B. COP 2,5 bei A2/W65 (Außenluft 2 °C, Vorlauf 65 °C).

Mithilfe einer Klimakarte kann die Norm-Außentemperaturen entsprechend der DIN 12831 (Verfahren zur Berechnung der Norm-Raumheizlast) für jeden Standort nach der Postleitzahl genau ermittelt werden. Die Norm-Außentemperatur zeigt die niedrigste Temperatur einer Kälteperiode, welche 10-mal innerhalb von 20 Jahren über einen Zeitraum von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen eingetreten ist. Die Norm-Außentemperatur für Köln beispielsweise ist -10 °C, für Berlin ist sie -14 °C.

Aus diesen Kennwerten und den Leistungsdiagrammen der Wärmepumpe zeigt sich die Eignung für das spezielle Einsatzgebiet Gebäudebestand: Bei dem Betriebspunkt von 65 °C Vorlauftemperatur und bei sehr niedrigen Außentemperaturen, z. B. -10 °C oder -15 °C ergibt sich zwar ein COP von nur 2,0 bis 2,2. Bei höheren Außentemperaturen, an denen immer noch geheizt wird, z.B. A7/65, wird ein COP von ca. 3,0 bis 3,5 erreicht. In der Gesamtheit wird dann noch eine gute Gesamteffizienz der Luft/Wasser-Wärmepumpe erreicht, die im Mittel bei einem COP von ca. 3,0 bis 3,2 liegt. In dem Projekt „WPsmart im Bestand“ (Dezember 2014 bis Juli 2019) wurden von Dr. Marek Miara vom Fraunhofer ISE in der Praxis Jahresarbeitszahlen von im Mittel 3,1 bei Luft/Wasser- und rund 4,1 bei Sole/Wasser-Wärmepumpen ermittelt.

- 1

- 2