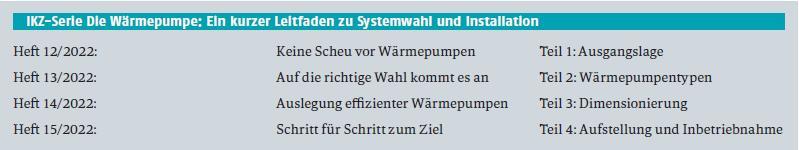

Schritt für Schritt zum Ziel

Die Wärmepumpe: Ein kurzer Leitfaden zu Systemwahl und Installation – Teil 4: Aufstellung und Inbetriebnahme

Am Ende jeder erfolgreichen Wärmepumpeninstallation steht die korrekte Aufstellung und Inbetriebnahme des Systems. Dabei ist höchste Sorgfalt geboten: Denn nur durch eine klug gewählte Positionierung und fehlerfreie Montage kann die Wärmepumpe im Betrieb letztlich auch die gewünschten Jahresarbeitszahlen erreichen. Was hierbei im Einzelnen beachtet werden muss, erläutert der vierte und letzte Teil unserer Serie exemplarisch anhand des meistverbreiteten Wärmepumpensystems – der Luft/Wasser-Wärmepumpe.

Der passende Wärmepumpentyp ist gewählt, das System und die zugehörigen Speicher sind sinnvoll dimensioniert – ist der Planungsprozess rund um die Wärmepumpeninstallation abgeschlossen, folgt die Aufstellung und Inbetriebnahme der Anlage. Wer hierbei von vornherein sorgfältig vorgeht, erspart sich später etwaige Nachbesserungen und gewährleistet zudem einen effizienten, fehlerfreien, wirtschaftlichen und letztlich unauffälligen Betrieb der Wärmepumpe. Denn alle Bemühungen und Überlegungen, die zuvor in die Typenwahl und Systemauslegung gesteckt wurden, nützen letztlich nichts, wenn die Wärmepumpe aufgrund von Installationsfehlern nicht optimal arbeiten kann oder sogar Schäden davonträgt. Wie aber wird die Montage nun erfolgreich durchgeführt? Um diese Frage zu beantworten, wird im Folgenden exemplarisch anhand der Luft /Wasser-Wärmepumpe aufgezeigt, nach welchen Kriterien die Wahl des optimalen Aufstellungsorts erfolgt und welche Schritte bei Anschluss und Inbetriebnahme des Geräts zu berücksichtigen sind.

Zusätzlicher Installationsaufwand für Innenaufstellung

Grundsätzlich ist für das weitere Vorgehen erst einmal entscheidend, ob die Wärmepumpe für eine Innen- oder Außeninstallation vorgesehen ist. Während bei der Außenaufstellung abgesehen vom Fundament in der Regel keine größeren Baumaßnahmen anfallen, müssen bei der Innenaufstellung zusätzlich Luftkanäle realisiert werden, welche die Außenluft zur Wärmepumpe und wieder zurück nach draußen führen. Dazu sind passgenaue Durchbrüche durch die Außenwände des Hauses erforderlich. Damit die Wärmepumpe geräuscharm und störungsfrei arbeiten kann, müssen diese Kanäle einen ausreichend großen Luftstrom transportieren. Der benötigte Luftvolumenstrom richtet sich in erster Linie nach der Leistung der Wärmepumpe und kann für Einfamilienhäuser bis zu 7000 m3 pro Stunde betragen.

Luftversorgung, Geräuschentwicklung und Mindestabstände beachten

Um eine optimale Luftversorgung sicherzustellen, ist jedoch nicht nur die Dimensionierung, sondern auch die Anordnung von Ein- und Austritt der Luftkanäle entscheidend: Im Optimalfall sollte die Wärmepumpe so positioniert werden, dass die Luftöffnungen an unterschiedlichen Gebäudeseiten angebracht werden können. Dadurch lässt sich verhindern, dass die von der Luftwärmepumpe ausgeblasene kalte Luft unmittelbar wieder angesaugt wird. Dieser Effekt, der sogenannte thermische Kurzschluss, würde die Effizienz der Wärmepumpe erheblich beeinträchtigen. Ist eine Eckaufstellung nicht möglich – Luft zufuhr und -abfuhr können also nur an einer Außenwand realisiert werden –, sollte auf ausreichend Abstand zwischen Einund Austritt der Luftkanäle geachtet werden. Weiter minimieren lässt sich das Risiko eines thermischen Kurzschlusses zudem durch eine Trennwand, die den Ansaug-Luftstrom umlenkt. Die optimale Luftversorgung spielt auch bei der Aufstellung im Freien eine entscheidende Rolle: Zwar sind in diesem Fall keine Luftkanäle erforderlich, jedoch kann auch hier ein thermischer Kurzschluss entstehen, wenn kein ausreichender Luftaustausch gegeben ist. Bei der Positionierung der Wärmepumpe ist daher dringend auf genügend Abstand zu Gebäuden und Mauern zu achten, damit die Wärmepumpe Luft frei ausblasen und ansaugen kann. Die notwendigen Mindestabstände können den Planungsunterlagen oder der Anleitung entnommen werden.

Neben der Luftversorgung ist auch die Geräuschentwicklung ein zentrales Kriterium für den idealen Aufstellungsort. Obgleich der Geräuschpegel moderner Systeme mit etwa 50 Dezibel bei normalen Umgebungsgeräuschen in vielen Fällen kaum hörbar ist und somit im Regelfall meist nicht als störend empfunden wird, sollten durch eine klug gewählte Positionierung der Wärmepumpe mögliche Schallpegel-Erhöhungen ausgeschlossen werden. So ist sowohl bei der Innen-als auch Außeninstallation darauf zu achten, dass die Ausblasrichtung des Ventilators bzw. des Abluftkanals nicht direkt zum Nachbarn, auf eigene Hauswände, in Mauerecken oder zwischen Wände gerichtet ist. Zudem sollte die Wärmepumpe möglichst weit entfernt von Wohn- und Schlafräumen und auf einer schallschluckenden Fläche platziert werden. Im Außenbereich bietet sich etwa eine Rasenfläche an. Um eine höchstmögliche Schwingungsentkopplung zu erzielen, muss der Rahmen des Geräts gleichmäßig aufliegen. Hierzu ist je nach Anwendungsfall ein spezielles Fundament zu errichten und gegebenenfalls zusätzlich auf Schwingungsdämpfern zu platzieren. Für Innenaufstellungen ist eine zusätzliche Fundamentplatte mit untergelegte Gummimatte optimal, denn zusätzliches Gewicht kann die Übertragung von Vibrationen auf das Gebäude verringern. Außerdem sind Rohrdurchführungen durch Wände und Decken körperschallgedämmt auszuführen.

Darüber hinaus müssen bei der Aufstellung vorgeschriebene Mindestabstände berücksichtigt werden, die eine ausreichende Zugänglichkeit im Reparatur- oder Wartungsfall sicherstellen. Da beim Betrieb einer Luft-Wasser-Wärmepumpe Kondenswasser an der Außenseite des Verdampfers entsteht, gilt es durch die Positionierung nicht zuletzt auch einen sicheren Kondensatablauf zu gewährleisten. Dazu kann das Kondenswasser im Außenbereich über ein Rohr senkrecht in den Boden oder in einen frostfreien Ablauf geleitet werden. Im Innenraum wird das Kondenswasser über einen Ablauf abtransportiert.

Elektrischer und hydraulischer Anschluss der Wärmepumpe

Ist der optimale Aufstellungsort der Wärmepumpe festgelegt und das Gerät dort sicher platziert und befestigt, folgt der elektrische und hydraulische Anschluss. Hierbei sollte idealerweise auf das Inbetriebnahmeprotokoll des jeweiligen Herstellers zurückgegriffen werden, welches als Orientierung bei der Durchführung aller erforderlichen Montageschritte dienen kann. In vielen Fällen ist dieses Protokoll ohnehin Grundvoraussetzung für bestimmte Garantieleistungen und hilft bei etwaig auftretenden Störungen, Installationsfehler auszuschließen.

Um die Wärmepumpe sicher anzuschließen, wird sie zunächst gemäß des Hydraulikschaltplans mit dem Heizwasser-Leitungssystem des Gebäudes verbunden. Zuvor sollte das Leitungssystem gründlich mit geeignetem Wasser durchgespült werden, um Fremdkörper wie Schweißperlen, Rost, Sand oder Dichtungsmaterial auszuleiten, welche die Betriebssicherheit der Wärmepumpe beeinträchtigen könnten. Ist das Verteilsystem gereinigt, wird die Wärmepumpe jeweils an den Heizungsvorlauf- und -rücklauf angeschlossen und die wasserseitigen Geräteanschlüsse auf ihre Dichtheit hin geprüft. Daraufhin erfolgt die Dämmung der Leitungen entsprechend geltender Verordnungen, um Wärmeverluste zu verhindern. Im Anschluss wird die Heizungsanlage über die Entleerung befüllt. Um eine Korrosionsbildung oder Kalkausfall im laufenden Betrieb auszuschließen, muss das hierfür eingesetzte Füllwasser geprüft und bei Überschreitung der zulässigen Grenzwerte für Härtegrad und pH-Wert durch Enthärten oder Entsalzen aufbereitet werden. Ob die Grenzwerte auch im laufenden Betrieb eingehalten werden, sollte 8 bis 12 Wochen nach der Inbetriebnahme, nach jedem Nachfüllen und bei der jährlichen Anlagenwartung erneut überprüft werden. Nach der Befüllung wird das Rohrleitungssystem entlüftet und der Kondensatablauf über einen Schlauch mit dem Kondensatablaufrohr verbunden.

Abschließend nimmt ein zugelassener Fachhandwerker den elektrischen Anschluss der Wärmepumpe gemäß Elektroanschlussplan vor. Sind alle Installationsarbeiten beendet und deren korrekte Durchführung überprüft, kann das Gerät in Betrieb genommen und sodann einer umfassenden Funktionskontrolle unterzogen werden. Getestet wird hier unter anderem die Einhaltung des Mindestvolumenstroms, die Funktion der Rückschlagventile und der Kondensatablauf. Um möglichst niedrige Vorlauft emperaturen und somit einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe sicherzustellen, sollte abschließend idealerweise noch die Heizkurve eingestellt werden und ein hydraulischer Abgleich des Heizverteilsystems erfolgen.

Fazit

Obgleich einige der skizzierten Installationsschritte identisch zur wohlbekannten Heizkesselmontage sein mögen, stellt die Wärmepumpe hinsichtlich Aufstellung und Inbetriebnahme doch ganz neue Anforderungen an Fachhandwerker. Das soll selbstverständlich niemanden einschüchtern, sondern vielmehr dazu ermutigen, sich eingehend mit der Technologie auseinanderzusetzen – denn mittelfristig wird ohnehin kein Weg mehr an der Wärmepumpe vorbeiführen. Um Fachhandwerkern den Einstieg in die Wärmepumpentechnologie zu erleichtern, bietet Stiebel Eltron in seinem Schulungszentrum „Energy Campus“ im niedersächsischen Holzminden, aber auch an seinen übrigen deutschlandweiten Standorten regelmäßig Schulungen zum Thema Wärmepumpe an. Zudem hat der Wärmepumpenpionier ein dreistufiges Fachpartnerprogramm ins Leben gerufen, mit dem sich Fachhandwerker innerhalb von zwölf Monaten zum Wärmepumpenprofiweiterbilden können – angefangen von der Unterstützung bei ersten Projekten über den Wärmepumpenführerschein bis hin zur Möglichkeit, Spezialisten bei der Installation vor Ort hinzuzuziehen, steht Fachhandwerkern damit eine Vielzahl an Optionen zur Weiterentwicklung bereit. Um die Installation auch lösungsseitig zu beschleunigen, hat Stiebel Eltron darüber hinaus vorkonfigurierte Wärmepumpensets konzipiert, die rund 80 % aller Anwendungsfälle in Bestand und Neubau abdecken. Damit steht dem erfolgreichen Wärmepumpeneinbau heute nichts mehr im Wege.

Informationen zum Stiebel Eltron-Fachpartnerprogramm gibt es unter:

www.stiebel-eltron.de/fachpartnerwerden.

Bilder: Stiebel Eltron