Die Lüftung richtig auslegen

Einblicke in die einzelnen Schritte

Kontrollierte Wohnraumlüftungen stellt sicher, dass u. a. die Wohnräume eines Einfamilienhauses optimal belüftet werden, ohne Energie zu verschwenden. Sie schützen die Gesundheit der Bewohner, reduzieren Energiekosten und stellen den Werterhalt der Immobilie sicher. Die Basis für die Installation einer Lüftungsanlage ist die korrekte Planung. Dieser Beitrag bietet einen praxisnahen Leitfaden für die Auslegung am Beispiel eines Einfamilienhauses und gibt konkrete Tipps für die Umsetzung.

Die Planung und Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in einem Einfamilienhaus erfordert Präzision, Know-how sowie die Berücksichtigung aktueller Normen und Richtlinien. Zwingend erforderlich sind außerdem die individuellen Projektangaben. Fachhandwerker sollten dabei auch auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner eingehen. Beginnen wir jedoch bei den gesetzlichen Vorgaben für die Auslegung eines Wohnungslüft ungssystems. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) fordert im § 13, das Gebäude zur Energieeinsparung luft undurchlässig gebaut oder saniert werden, gleichzeitig aber einen Mindestluft wechsel sicherstellen müssen.

Lüftung nach DIN 19466

Während das GEG den gesetzlichen Rahmen für einen energieeffizienten und hygienischen Luft austausch bereitstellt, bietet die DIN 1946-6 die technische Grundlage, um den Mindestluft wechsel im Detail zu berechnen und in der Praxis umzusetzen. Unter dem Titel „Raumluft - technik – Teil 6: Lüft ung von Wohnungen“ gibt die Norm klare Vorgaben für Wohngebäude. Die Minimalforderung zur Planung von Systemen zur Wohnungslüft ung ist die Sicherstellung des Bautenschutzes durch nutzerunabhängige Einhaltung der Lüft ung zum Feuchteschutz. Dabei definiert das Werk verschiedene Lüft ungsstufen für unterschiedliche Nutzungssituationen:

- Lüftung zum Feuchteschutz (FL): Nutzerunabhängige Lüft ung (ohne aktives Fensteröffnen) zur Vermeidung von Schimmelpilz- und Feuchteschäden bei längerer Abwesenheit vom Nutzern.

- Reduzierte Lüft ung (RL): Nutzerunabhängige Lüft ung, die die Mindestanforderungen an die Raumluft qualität und den Bautenschutz während der Abwesenheit der Nutzer erfüllt.

- Nennlüft ung (NL): Notwendige Lüft ung zur Gewährleistung der hygienischen und gesundheitlichen Anforderungen sowie des Bautenschutzes bei Anwesenheit der Nutzer (Normalbetrieb).

- Intensivlüft ung (IL): Zeitweilig notwendige Lüft ung mit erhöhtem Luft volumenstrom zum Abbau von Feuchtigkeitsspitzen (Duschen, Kochen, Party), wobei der Nutzer teilweise mit aktiver Fensterlüft ung unterstützen kann.

Schritt für Schritt durchs Lüftungskonzept

Das Lüft ungskonzept legt fest, ob und welche lüft ungstechnischen Maßnahmen notwendig sind, um die Anforderungen der jeweiligen Lüftungsstufen zu erfüllen. Ist der berechnete Infiltrationsvolumenstrom geringer als der benötigte Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz, so werden lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich. Nach der DIN 1946-6 ist die Erstellung eines Lüftungskonzepts Pflicht bei Neubauten. Im Sanierungsfall wiederum ist das Lüftungskonzept relevant, wenn mehr als ein Drittel der vorhandenen Fenster im Mehr-(MFH) oder Einfamilienhaus (EFH) getauscht werden oder mehr als ein Drittel der Dachfläche im EFH oder bei einer Dachgeschosswohnung im MFH abgedichtet wird.

1. Bedarfsermittlung

Die Berechnung der Luftmengen erfolgt nach DIN 1946-6. Die Außenluftvolumenströme sind dabei Tabelle 7 (in Abhängigkeit der Nutzungseinheit) bzw. die Abluftvolumenströme der Tabelle 16 zu entnehmen. Die Nennlüftung stellt die Basis für die Auslegung und Dimensionierung der ventilatorgestützten Lüftung im Normalbetrieb dar.

Grundlage für die Berechnung der notwendigen Außenvolumenströme in den definierten Lüftungsstufen ist die Nutzfläche der Nutzungseinheit. Damit gemeint ist die beheizte Fläche innerhalb der Gebäudehülle, die für die Lüftung relevant ist. Anschließend wird die Summe der Abluftvolumenströme ermittelt. Außerdem ist die für die Nutzungseinheit geplante Personenzahl zu beachten. Pro Person werden 20 bis 30 m3/h benötigt. Die raumweisen Luftmengen für die Zu- und Ablufträume werden mit den in der DIN 1946-6 festgelegten Aufteilungsfaktoren der Zuluft und den einzuhaltenden Abluftmengen bestimmt. Des Weiteren sollten folgende Faktoren berücksichtigt werden:

- Sind fensterlose Räume vorhanden, wie innenliegende Bäder?

- Sind Feuerstätten bzw. Kamine zu berücksichtigen?

- Ist eine hohe oder niedrige Raumbelegung zu erwarten?

Nehmen wir als Beispiel ein freistehendes Einfamilienhaus mit einer Fläche von 180,78 m2 an. Zunächst ermittelt man den Nennluftvolumenstrom nach Tabelle 7 der DIN 1946-6 anhand der Fläche der Nutzungseinheit:

- Fläche Nutzungseinheit: 180,78 m2

- Nennluftvolumenstrom: 153,53 m3/h

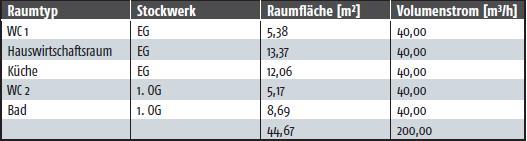

Anschließend ermittelt man die Summe der Abluftvolumenströme der einzelnen Ablufträume nach Tabelle 16 der DIN 1946-6. In dem Beispiel kommt man auf einen gesamten Abluftvolumenstrom von 200 m3/h (Tabelle 1 im Artikel).

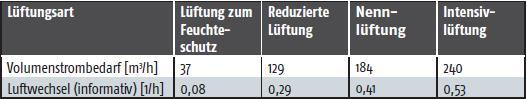

Der Nennluftvolumenstrom als Basis für die Auslegung der Lüftungsanlage im Normalbetrieb (Nennlüftung) wird nun aus dem höheren der beiden Werte (Maximalwert) bestimmt. Jedoch darf der Gesamt-Abluftvolumenstrom nach Tabelle 16 der Norm das 1,2-fache des Gesamt-Außenluftvolumenstroms nach Tabelle 7 der Norm nicht überschreiten. Eine Reduzierung unter 50 % der Werte in Tabelle 16 ist ebenfalls nicht zulässig. Der Nennluftvolumenstrom darf in dem Beispiel also höchstens 153,53 m3/h ∙ 1,2 = 184,24 m3/h betragen. In Tabelle 2 des Artikels sind die Außenluftvolumenströme zusammengefasst.

Da wir bis zu 90 % unserer Zeit in Innenräumen verbringen, sind ein angenehmes Raumklima und eine hygienische Luftqualität essenziell für ein gesundes Wohnen und Wohlbefinden. Ein guter Indikator für eine hohe Luftqualität ist der CO2-Gehalt. Die Konzentration in Innenräumen kann jedoch sehr schnell ansteigen, vor allem nachts. Das kann Unwohlsein, Konzentrationsprobleme und schlechten Schlaf zur Folge haben. Als Grenzwert gilt die sogenannte Pettenkofer-Zahl von 1.000 ppm (parts per million = Volumenteile pro Million Volumenteil).

Auf Basis des Werts legen Hersteller in aller Regel die Nennlüftung nach DIN mit mindestens 30 m3/h pro Person aus und passen sie bei Bedarf an. Die DIN 1946-6 definiert zudem Luftwechselraten zwischen 0,3 und 0,5 h–1, wobei ein Luftwechsel von 0,5 h–1 aussagt, dass das Raumvolumen innerhalb von 2 Stunden komplett erneuert wird. Steht ein erhöhter Komfort im Fokus des Kunden, so sollte die Luftwechselrate, je nach Nutzung, Raumgröße und Aufenthaltsdauer erhöht werden.

Werden für die Nutzungseinheit dezentrale Lüftungsgeräte geplant, wie beispielsweise mit den Einzelraum-Lüftungsgeräten „B 44“ mit Wärmerückgewinnung von Vallox, so erfolgt die Auslegung analog der zentralen Lüftungsanlage nach DIN 1946-6. Dabei ist die Nennlüftung für die gesamte Nutzungseinheit sicherzustellen. Zu beachten ist, dass es sich bei der Zuluft um Außenluft handelt und dass in den Ablufträumen die raumweise geforderten Abluftvolumenströme sicherzustellen sind.

2. Geräteauswahl

Als nächsten Schritt gilt es, das passende Lüftungsgerät festzulegen. Je nach Gebäudegröße und -nutzung sollte ein Lüftungsgerät mit passender Luftleistung gewählt werden. Für ein typisches Einfamilienhaus sind Geräte mit einer Luftleistung von 150 bis 350 m3/h ideal. Für den Betriebspunkt des Lüftungsgerätes (Nennlüftung) empfiehlt sich eine Auslegung auf 70 bis 75 % der maximalen Geräteleistung, unter Berücksichtigung des Anlagenwiderstandes. Nur dann stehen Reserven für kurzfristiges Intensivlüften (Kochen, Party, etc.) zur Verfügung. Zudem gilt es, die Geräteaufstellung zu definieren: Kommt beispielsweise eine Wand-, Decken- oder Standmontage des Lüftungsgeräts in Frage?

3. Luftverteilungssystem planen

Anschließend ist das Luftverteilsystem mit den Komponenten für Zu- und Abluft, Außen- und Fortluft sowie Verteilerkästen und Schalldämpfer auszulegen. Entsprechend der DIN 1946-6 und den Empfehlungen der Hersteller werden die jeweiligen Zu- und Abluftvolumenströme der Räume ermittelt und die Kanalführung anhand der Grundrisse festgelegt. Für geringe Druckverluste und einen geringen Energiebedarf ist auf eine möglichst kurze, symmetrische Rohrführung zu achten. Die Druckverlustbetrachtung des Kanalnetzes erfolgt über jeweils den ungünstigsten Strang auf der Zuluft- und auf der Abluftseite, also der mit dem höchsten Druckverlust. Die Kanäle, Luftleitungen und Komponenten sollten optimale Strömungseigenschaften sowie glatte Innenflächen aufweisen, wie beispielsweise das „ValloFlex“-Rohrsystem. Die Luftgeschwindigkeit in einzelnen Zu- und Abluftleitungen sollte nach DIN 1946-6 maximal 3 m/s betragen, in Außen- und Fortluftleitungen sowie in Sammelleitungen maximal 5 m/s.

Bei der Positionierung der Zu- und Abluftventile ist zu beachten, dass eine optimale Luftzirkulation im Raum gewährleistet wird und Zugerscheinungen vermieden werden. Hinsichtlich der Außenluftansaugung gilt es, eine Kurzschlussströmung zwischen Fortluft und frischer Außenluft zu vermeiden. Die Außenluftansaugung durch die Außenwand sollte mit bestmöglicher Außenluftqualität erfolgen, Beeinflussung durch äußeren Winddruck minimieren und möglichst auf der Schattenseite des Gebäudes realisiert werden.

4. Erhöhte Anforderungen beachten

Weitere wichtige Aspekte bei der Auslegung und Planung der Lüftungsanlage können sogenannte erhöhte Anforderungen an die Nutzung sein:

- Raumluftqualität in puncto Hygiene,

- Schallschutz,

- Energieeffizienz.

Diese sollten im Vorfeld mit dem Bauherrn abgeklärt und schriftlich festgehalten werden. Hierbei lohnt es sich, auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner einzugehen. Liegt beispielsweise eine Pollenallergie vor, befindet sich das Gebäude an einer vielbefahrenen Straße etc. Die Akzeptanz der Lüftungsanlage durch die Bewohner ist bei der Auslegung nicht zu vernachlässigen.

5. Wartungsfreundlichkeit sicherstellen

Wichtig für langfristige Effizienz und Funktionalität der Lüftungsanlage ist neben einer korrekten Inbetriebnahme die regelmäßige Wartung und Reinigung. Die Lüftungsanlage sollte so geplant werden, dass Gerät und Filter für den Filtertausch leicht zugänglich sind. Vernachlässigte Technik kann nicht nur zu hygienischen sowie bautechnischen Problemen, sondern auch zu Akzeptanzproblemen führen. Darüber hinaus hat eine ungenügend in Stand gehaltene, verschmutzte Anlagentechnik einen erhöhten Energiebedarf zur Folge. Alle 2 Jahre sind nach DIN 1946-6 Anhang B eine Augenscheinlichkeits- bzw. Funktionskontrolle durchzuführen. Die Filter sind regelmäßig halbjährlich zu reinigen bzw. zu warten. Je nach Standort und Einbausituation können die Wartungsintervalle der Filter stark variieren. Sicherheit gibt eine automatische Filterstandsanzeige.

Unterstützende Planungstools nutzen

Angesichts voller Auftragsbücher und steigender Kosten ist eine schnelle und einfache Lüftungsplanung wichtig. Qualitätshersteller von Lüftungsanlagen bieten deshalb für die Auslegung kostenlose Planungstools an. Mit der Auslegungssoftware „AIRplan online“ von Vallox beispielsweise lassen sich auf der Grundlage der DIN 1946-6 in wenigen Schritten Volumenströme berechnen und ein komplettes Lüftungssystem inkl. Lüftungskonzept für Bau- oder Sanierungsvorhaben planen. Das Programm gibt außerdem Strangschemen für die Luftverteilung sowie eine individuelle Materialliste aus.

Ziel: zufriedene Kunden

Die Auslegung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für Einfamilienhäuser erfordert die Beachtung zahlreicher Faktoren – von der Bedarfsermittlung über die Auswahl des passenden Geräts bis hin zur Zugänglichkeit für die Wartung. Die richtige Auslegung sorgt dafür, dass die Bewohner langfristig zufrieden sind und die Lüftungsanlage effizient und energiesparend arbeitet. So kann die Lüftung ihre umfassenden Vorteile hinsichtlich gesunder Raumluft, niedriger Energiekosten, erhöhter Schutz vor Außenlärm und Einbrüchen sowie Werterhalt der Immobilie ausspielen. Fehler bei der Auslegung können nicht nur die Leistung mindern, sondern auch teure Nachbesserungen erforderlich machen und das Vertrauen der Kunden schmälern. Auslegungstools unterstützen hierbei zuverlässig und geben Planungssicherheit.