Simulation oder Nicht-Simulation?

Kühllastberechnung nach „ASHRAE“ und VDI: Anwendungs- und Planungshinweise

Die Auslegung einer möglichst energieeffizienten Anlage setzt voraus, dass die berechnete Kühllast nicht nur näherungsweise sondern möglichst exakt der realen Kühllast entspricht, um einer Überdimensionierung vorzubeugen. Der Eingabeaufwand und die Rechenzeit in den Berechnungsprogrammen sollen so gering wie möglich sein, um eine effiziente Bearbeitung zu gewährleisten. Aus diesem Spannungsfeld heraus haben sich diverse Kühllastberechnungsverfahren entwickelt, u. a. nach VDI-Richtlinie 2078 bzw. VDI-Richtlinie 6007 [1], Ö-Norm H 6040 [2] und nach ASHRAE [3] [4]. Der nachfolgende Artikel beschreibt den Einsatz der Methode nach ASHARE sowie VDI 2078 und zeigt dazu Anwendungs- und Planungshinweise auf.

Heiz- und Kühllastberechnungen bilden die Basis zur Auslegung von Heiz- und Kühlsystemen. Sie wirken sich auf die Größe von Leitungen, Luftkanälen, Auslässen, Radiatoren, Heizkesseln, Kühlgeräten und allen anderen Bauteilen aus, die für die Klimatisierung von Innenräumen benötigt werden. Daher haben sie einen großen Einfluss auf die Bau- und Betriebskosten des Gebäudes, den Energieverbrauch, den Komfort und damit auch auf die Produktivität der Nutzer. Gerade in Zeiten stetig steigender Energiekosten wirkt sich die genaue Berechnung von großen wie auch kleinen Anlagen auf die Investitions- und Betriebskosten aus. Mittlerweile sind zu Recht die Betriebskosten im Mittelpunkt des Nutzerinteresses angelangt. Das Prinzip „viel hilft viel“ wird durch den Anspruch des punktgenauen Einsatzes von Energie abgelöst.

Was ist ASHRAE?

Die „American Society of Heating, Refrigerating & Air-Conditioning Engineers“, kurz ASHRAE, ist ein Ingenieurverband ähnlich dem VDI. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung im Bereich der Gebäudetechnik und -systeme, deren Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Luftqualität in Bezug auf Heizen, Kühlen und Luftklimatechnik für die Industrie voranzubringen.

Das Softwareunternehmen liNear hat u. a. die Entwicklung des dynamischen Kühllastberechnungsverfahren mit dem Ansatz nach ASHRAE realisiert, da man so den zahlreichen Anfragen aus den internationalen Märkten gerecht werden kann. Zudem kann es alternativ zur in der Software mitintegrierten VDI 2078 eingesetzt werden. Das Kühllastverfahren nach ASHRAE wird des Weiteren in Gebäudesimulations-Programmen wie beispielsweise „TRNSYS“ [5] und „EnergyPlus“ [6] eingesetzt. Vergleichsmessungen zeigen, dass dieses Modell mit der Wirklichkeit korreliert. Das wurde u. a. in dem ASHRAE Research Project RP 1117 [7] mittels Messungen anhand realer Räume nachgewiesen.

VDI 2078

Nach dem Erscheinen des ersten Weißdrucks der VDI 2078 im Jahr 2012 besteht mit der verbesserten und erweiterten VDI 2078 aus dem Jahr 2015 sowie den zusätzlichen Korrektur-Veröffentlichungen zur VDI 2078/6007 [9] eine mittlerweile gute Basis zur fehlerfreien Anwendung der Rechenregeln.

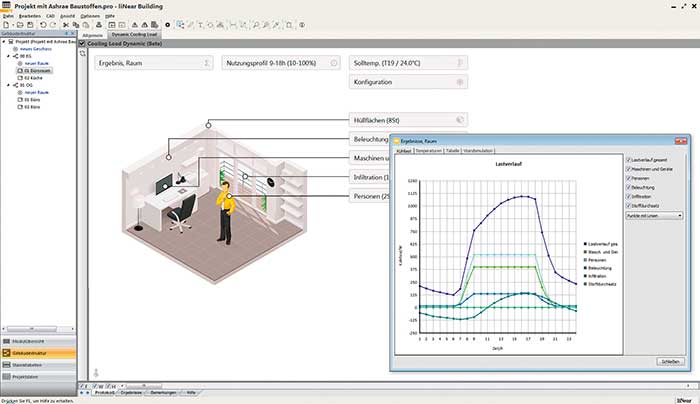

Vorgestellt werden im Folgenden das differenzierte Kühllastverfahren nach ASHRAE, Non-Residential Cooling Load [8][4], sowie das aktuelle Verfahren nach VDI 2078/6007, die in dem Kühllastberechnungsmodul „liNear Building Cooling Dynamic“ integriert sind.

Identische Bedienung über User-Interface

Der Eingabeaufwand und das Bedienungskonzept sind für beide Verfahren (ASHRAE und VDI 2078) sehr ähnlich. Die automatische Erfassung des „Revit“- und „AutoCAD“-Gebäudemodells besteht für beide Verfahren gleichermaßen, da die Gebäudehülle generell nicht verfahrensabhängig ist.

BIM und „Revit“

Die automatische Daten-Übernahme hört im „Revit“ nicht bei der Gebäudehülle auf: Im Zusammenspiel werden auch elektrische Lasten, Personen-Angaben, Solltemperaturen sowie die Eigenschaft, ob der Raum thermisch „konditioniert“ oder „unkonditioniert“ ist, in der Kühllastberechnung für beide Verfahren übernommen und angewandt. Damit werden die Planungsabläufe im Zusammenhang mit dem Building Information Modeling (BIM)-Gebäudemodell zunehmend automatisiert.

Wesentliche Unterschiede zwischen den Verfahren

Unabhängig von einem ausführlichen Kühllastverfahren gilt: Zur Ermittlung einer Kühllast bzw. der notwendigen Kühlleistung der Anlage wird stets ein auf meteorologischen Daten basierendes Modellklima als Randbedingung vorausgesetzt. Zur Auslegung wird kein gemitteltes Durchschnittsklima aus vergangenen Jahren, sondern ein extremes Auslegungsklima mit einer geringen Häufigkeitsüberschreitung verwendet. Das Modellklima wird u. a. maßgeblich durch einen maximalen Außentemperaturverlauf, Sonneneinstrahlung und Bedeckung repräsentiert. An einem Auslegungstag besteht Sonneneinstrahlung in der Regel mit sehr wenig oder keiner Bewölkung (Hochdruckwetterlage), die durch atmosphärische Trübung und geometrischen Sonnenstand reduziert wird. Dazu gibt es einen extremen Außenlufttemperaturverlauf aus den statistischen Wetterdaten des Ortes. Der Tagesverlauf selbst wird in 24-Stunden-Schritten kalkuliert. Das ist auch technisch ausreichend, da die Klimadaten oft nicht in feineren Zeitschritten verfügbar sind und letztlich der Rechenaufwand deutlich ansteigen würde. Ferner ist der Auslegungstag ein Arbeitstag, an dem die höchsten inneren Lasten zu erwarten sind.

Periodisches Einschwingen

Bisherige Kühllastverfahren schwingen diesen Tag ein. Das bedeutet, dass die Berechnung zunächst unter einer Annahme bezüglich der initialen Last- und Temperatur-Daten startet, den sogenannten zeitlichen Anfangsbedingungen. Ausgehend vom ersten Tag wird dann der gleiche Auslegungstag (bei gleichen Klimadaten) solange wiederholt gerechnet, bis sich die Ergebnisse in Verbindung zum Vortag nicht mehr ändern. Diese Vorgehensweise wird als periodisches Einschwingen bezeichnet.

Das Resultat dieser Vorgehensweise liefert ein eingeschwungenes Kühllast-Ergebnis, aber wie ist es zu interpretieren? Es wird unterstellt, dass dieses Modellklima des Auslegungstags über mehrere Tage hintereinander konstant vorliegt. Das Kühllastberechnungs-Ergebnis liegt dann vor, wenn sich die Lasten und die Raumtemperaturen nicht mehr signifikant gegenüber dem Vortag ändern. Die ASHRAE, VDI 2078 (aus dem Jahr 1996) und ÖNORM H 6040 sind Verfahren, bei denen die Kühllast nach diesem Muster bestimmt wird bzw. wurde. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise ist unabhängig von den Anfangsbedingungen der Rechnung.

Aperiodisches Einschwingen

Die aktuelle VDI 2078 definiert eine Auslegungsperiode (Cooling Design Period – kurz: CDP), die den Auslegungstag (Cooling Design Day – kurz: CDD) enthält. Die Dauer der Auslegungsperiode beträgt 19 Tage und der 19. Tag ist der Auslegungstag zur Ermittlung der eigentlichen Lasten- und Temperaturen. Dieser Tag ist zudem als ein Arbeitstag festgelegt. Die Tagesgänge der Solarstrahlung und des Sonnenstands beziehen sich während der gesamten 19-tägigen Periode immer auf den mittleren Monatstag. Im Folgenden wird grob die Vorgehensweise skizziert: Angefangen von einem Anfangszustand, der in der VDI 2078 definiert ist, werden die ersten 14 Tage bedeckt (Bedeckungsgrad 90 % in Klimaregion 1-3) bzw. bewölkt (Bedeckungsgrad 60 % in Klimaregion 4) mit der Durchschnittstemperatur des Monats einer Berechnung unterzogen. Man unterstellt dem Ergebnis am 14. Tag bei normierter Dauer und Durchschnitts-Klimabedingungen, dass aus dem (gewählten) Anfangszustand heraus ein ausreichend eingeschwungenes Last- und Temperaturergebnis vorliegt. Das Ergebnis ist also abhängig vom vorgegebenen Anfangszustand. Die Abhängigkeit ist bei thermisch leichten Gebäuden gering und bei thermisch schweren Gebäuden am höchsten zu erwarten. Für die anschließenden 5 Tage wird der klare Tag (Hochdruckwetterlage, 10 % Bedeckung) unter Warmluftzufuhr unterstellt. Die Temperaturen steigen während dieser Tage ausgehend von dem Durchschnitts- auf den maximalen Auslegungstemperaturverlauf an. Der 19. Tag wird als Auslegungstag basierend auf den Auslegungsbedingungen und dem Gesamtzeitraum der zurückliegenden 18 Tage exakt einmal berechnet. Die Berechnung wird am Ende dieses Tages abgebrochen.

Wie ist dieses Ergebnis nun zu interpretieren? Es wird angenommen, dass es vor dem Auslegungstag eine längere Durchschnittsklimaperiode mit gewissem Bedeckungsgrad und mäßigen Temperaturen gibt und danach ein 5-tägiges Wetter mit 10 % Bedeckung und ansteigenden Temperaturen bis auf die maximale Auslegungstemperaturen am eigentlichen CDD. Es wird also angenommen, dass am 20. Tag (nach dem CDD) die Temperaturen wieder abnehmen bzw. die Bedeckung zunimmt und die Kühllast somit sinkt.

Es soll bei dieser Betrachtung exakt einen Tag unter den Auslegungs-Bedingungen und somit keinen weiteren danach geben. Würde man die Berechnung (unzulässigerweise) über den 19. Tag hinaus unter den Bedingungen dieses Tages fortsetzen, so konvergiert das Ergebnis mit Zunahme der Tage gegen das Ergebnis einer Berechnung des periodisch eingeschwungenen CDD.

Thermisch schwere Gebäude werden aufgrund ihres Energiespeichervermögens von dieser Vorgehensweise profitieren. Gegenüber dem periodischen Einschwingen werden etwas geringere Kühllasten ausgewiesen. Demgegenüber werden sich bei den sehr leichten Gebäuden kaum Ergebnisabweichungen im Vergleich zum periodisch eingeschwungenen Tag einstellen. Die Differenzen zwischen den beiden Methoden sind für den Fachplaner im Programm mit einem Klick sichtbar.

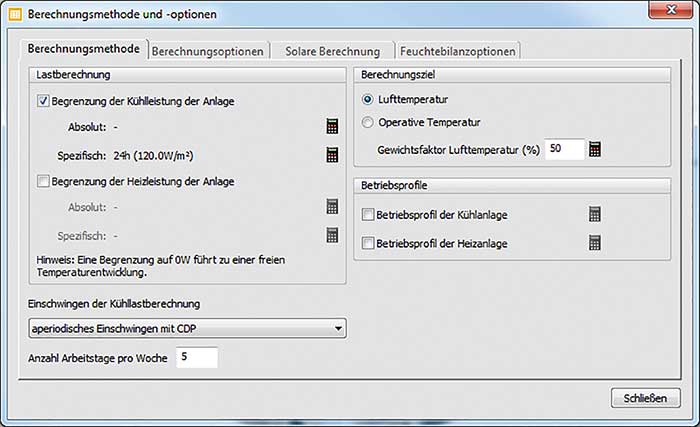

Die VDI 2078 bezeichnet das Aperiodische Einschwingen als Standardfall und bietet zusätzlich die Möglichkeit des Periodischen Verfahrens als Sonderfall an, was mit dem Bauherren abzustimmen ist. In dem Programm „liNear Cooling Dynamic“ werden beide Methoden unterhalb des Rechenverfahrens VDI 2078 angeboten. Dabei ist zu beachten, dass das ASHRAE-Verfahren nur die periodische Methode zur Auslegung des CDD definiert. Für die Praxis ist es empfehlenswert, den Bauherren zu beraten und auf den entweder eintägigen oder mehrtägigen Extrem-Wetterzustand hinzuweisen, um so das ungünstige periodische- oder das günstigere aperiodische Verfahren mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. Gegenüber dem periodischen Fall muss der Planer bei der aperiodischen Betrachtung zusätzlich die Anzahl der Arbeitstage je Woche und die verbleibenden inneren Lasten am Nicht-Arbeitstag im Programm definieren (Wochenprofil). Die Anwendung der Kühllast ist nach VDI 2078 aktuell auf die vier Klimazonen in Deutschland anwendbar.

Raum-Modell

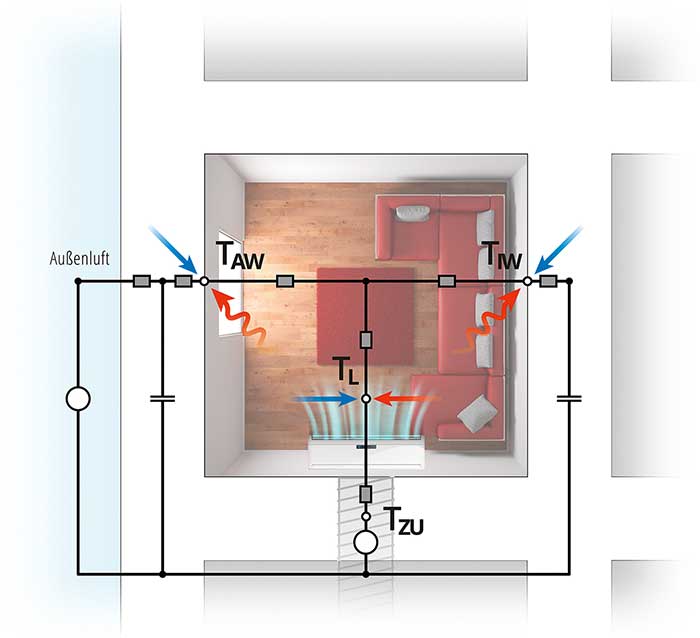

Der Begriff „Kapazität“ wurde in der VDI 2078/6007 definiert. Er beschreibt die letztlich im Rechenkern berücksichtigte Anzahl der Hüllflächen mit kapazitiven Eigenschaften. In ASHRAE wird jede einzelne angegebene Fläche mit ihrem individuellen thermischen Schichtaufbau berücksichtigt und ein radiativer Strahlungsaustausch zwischen diesen Oberflächen hergestellt. Es handelt sich also um ein „n-Kapazitäten“-Modell – wobei die Anzahl „n“ stets der Anzahl der tatsächlich vorhandenen Hüllflächen entspricht. Am Ende der Kalkulation stehen für jedes Bauteil die stündlichen Oberflächentemperaturen und -wärmeströme ohne Einschränkung zur Verfügung. Dieses detaillierte Modell ist auch die Basis für einige bekannte Gebäude-Simulationsprogramme.

Die VDI 2078/6007 beschreibt ein stark vereinfachtes Raummodell, das noch hinreichend gute Ergebnisse liefern soll. Es wird zwischen zwei Kapazitäten unterschieden: Alle Hüllflächen, die keine oder geringe Temperaturunterschiede zu Nachbarräumen aufweisen (adiabate Innenwände) und Hüllflächen, die definierte rückseitige Temperaturen aufweisen (nicht-adiabate Außenwände). Dabei werden einzelne Flächen in die jeweilige Kapazität einsortiert und mittels elektrischer Wechselstromanalogie parallel verschaltet. Es stehen sich also zwei Hüllflächen im Rechenkern gegenüber, die im gemittelten Wärme-und Strahlungsaustausch stehen. Die individuellen Oberflächentemperaturen oder Wärmestromdichten der einzelnen Flächen sind aus diesem Modell normalerweise nicht rückwärts ermittelbar (Ausnahme: Wenn exakt eine Hüllfläche je Kapazität hinterlegt ist. Dies kommt aber in der Praxis in der Regel nicht vor.). Ein Vorteil des 2-Kapazitäten Modells: Es rechnet aufgrund der Vereinfachungen schneller als ein „n-Kapazitäten“-Modell.

In der Praxis kann es immer wieder Räume geben, deren gesamte Hüllflächen nur in die eine oder andere Kapazität einsortiert werden können. Ein Beispiel ist ein im Gebäude innen liegender Raum mit inneren Lasten und Lüftung ohne direkten Anschluss an die Außenluft. Das Raum-Modell wird nach Erfassung der Hüllflächen und anschließender Berechnung automatisch zu einem 1-Kapazitäten Modell reduziert werden. Dieser Modellzustand sollte aber ausdrücklich vermieden werden (siehe Korrekturen/Änderungen auf den Webseiten des VDI), da z. B. der ohnehin vereinfachte langwellige Strahlungsaustausch dann vollständig unterbunden ist. Das Programm wird den Anwender in diesem Fall darauf hinweisen.

Anlagentechnik nach aktueller VDI 2078

Im Gegensatz zu den bisherigen Kühllastverfahren, bei denen die Kühllast als eine reine Gebäudeeigenschaft gesehen wurde (konvektive Lastabfuhr), wird die Anlagentechnik in gewissen Ansätzen in der VDI 2078 im Modell berücksichtigt.

Flächenkühlung

Ein Aspekt ist z. B. das Modell der Flächenkühlung bei der Auslegung. Das Modell nach VDI 6007 entzieht auf der Innenseite der Raum-Hüllflächen den Wärmestrom direkt auf der Oberfläche, um die Kühlung der Räume zu gewährleisten. Das Modell hat auch seine Grenzen: Umso tiefer sich z. B. die tatsächlichen Rohrleitungen im Baukörper unter der Oberfläche der Wand befinden, umso weniger stimmen die realen Verhältnisse mit dem Modell aufgrund von Verzugszeiten überein. Der Planer kann die Kühllast über eine prozentuale Angabe in einen konvektiven (z. B. dynamische Luftkühlung) und einen radiativen Anteil (statische Flächenkühlung) aufteilen. Diese Flächenkühlung kann grob den Innen- und/oder Außenflächen zugeordnet werden (Aufgrund des 2-K-Modells gibt es z. B. keine einzelne Decke, nur zusammengefasste Innen- und Außenwände). Welchen Einfluss die Auswahl der Anlagentechnik auf das Kühllast-Ergebnis hat, ist mit dem Programm für den Fachplaner schnell nachvollziehbar.

Regelung/Fensterlüftung

Neben dem idealen Regler unterstützt die VDI 2078 u. a. Zweipunkt- und Proportional-Regler. Ein zulässiger Schwankungsbereich der Temperatur sowie limitierte oder keine Anlagenleistung sind wie beim ASHRAE-Verfahren ebenfalls möglich. Der Fachplaner kann entsprechende Reglertypen und Anlagenstrategien festlegen.

Die VDI 2078 bietet auch eine Abschätzung des Luftvolumenstroms bei Fensterlüftung (ohne Windeinfluss) an. Dadurch kann die Fensterlüftung durch den Nutzer bei niedrigerer Außenlufttemperatur zur Kühlung der Raumtemperatur herangezogen werden.

Fazit

Das dynamische Kühllastverfahren nach ASHRAE ist ebenso wie die aktuellen Kühllastregeln der VDI 2078/6007 vollständig in der „liNear Building Cooling Dynamic“ integriert. Dabei werden die entsprechenden Features berücksichtigt, wie z. B. das 2-Kapazitäten-Modell sowie die anlagentechnischen Parametrisierungen. Somit kann der Planer des Projektes zwischen den beiden dynamischen Kühllastverfahren in Abstimmungen mit dem Bauherrn wählen.

Literatur:

[1] VDI-Richtlinie 6007 „Berechnung des instationären thermischen Verhaltens von Räumen und Gebäuden – Raummodell“, VDI-Richtlinie 2078 (2015) „Berechnung der thermischen Lasten und Raumtemperaturen (Auslegung Kühllast und Jahressimulation)“

[2] ÖNORM H 6040 (2012) „Berechnung der sensiblen und latenten Kühllast von Räumen und Gebäuden“

[3] ASHRAE: American Society of Heating and Refrigerating Engineers

[4] ASHRAE Fundamentals 2013 Chapter 18, Nonresidential Cooling and Heating Load Calculation

[5] TRNSYS, Transient Simulation Tool (University of Wisconsin, Transsolar, TESS.)

[6] EnergyPlus 8.4, Building Energy Simulation Programm (DOE, Department of Energy, USA)

[7] ASHRAE Research Project RP 1117 (2013): Experimental Validation of Design Cooling Load Procedures: The Heat Balance Method, D.E. Fisher, C. Chantrasrisalai, I.Iu, D.S. Eldridge

[8] ASHRAE Fundamentals 2013 (SI Edition)

[9] Korrektur-Veröffentlichungen zur VDI 2078/6007 können über www.linear.eu/weiterleitung-vdi-2078 aufgerufen werden

Autor: Sven Hiller, liNear GmbH

Bilder: liNear GmbH