Holzbasierte Nahwärmenetze

Aspekte zum Markt, zur Planung, Umsetzung und zur Förderung

Heizen mit Holz bleibt als Nahwärme-Option zur Wärmeversorgung im Wohnungsneu- als auch Bestandsbau, kommunaler Liegenschaften sowie im Objektgeschäft bestehen. Es gibt zahlreiche Beispiele, wo eine Nahwärmeversorgung auf Basis von Pellets oder Hackschnitzeln geplant und realisiert wurde und wird. Aus den kommunalen Wärmeplanungen werden Impulse auch für biomassebasierte Wärmenetze ausgehen. Wie diese geplant werden, wie der Stand am Markt ist und welche Unterstützung es von Seiten der Kesselhersteller gibt, dazu gibt der Beitrag einen Überblick.

Im November 2023 verabschiedete der Bundestag das Wärmeplanungsgesetz (WPG). Es enthält Ausbauziele für Wärmenetze mit mehr als 16 Gebäuden oder 100 Wohnungen, die kleinere Netze (sogenannte Gebäudenetze) nicht umfassen. Eine Herausforderung ist seitdem, kommunale Wärmenetze auf Basis von erneuerbaren Energien aufzubauen oder bereits vorhandene dahingehend zu transformieren. Städte und Gemeinden sind dazu verpflichtet, Wärmepläne vorzulegen. In Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern ist der Stichtag der 1. Juli 2026, in kleineren Städten und Gemeinden der 1. Juli 2028. In den Wärmenetzplanungen der Kommunen wird auch Biomasse weiterhin eine Option sein. Warum? Zum 1. 1. 2025 stieg der CO2-Preis für fossile Brennstoffe aufgrund des Brennstoff-emissionshandelsgesetzes (BEHG) von 45 auf 55€/t. 2026 wird es einen Preiskorridor zwischen 55 und 65 €/t geben, danach schwankende Preise. Holz als Brennstoffist von der CO2-Bepreisung nach wie vor ausgenommen, auch wenn es in jüngster Vergangenheit von verschiedenen Seiten ideologiepolitische Versuche gab, das zu ändern. Deshalb bleibt Holz Bestandteil der Strategie von Netz-Dekabonisierung.

Wo der Markt steht

Wo steht dieser spezielle Markt? Die Zubauzahlen sind in dem Anlagensegment Holzpelletkessel › 50 kW (ab hier beginnt die Wärme- und Gebäudenetz relevante Größe, wenn solche Kessel gekoppelt werden) in den vergangenen Jahren relativ konstant auf einem Niveau von etwa 1000 Anlagen pro Jahr geblieben (siehe Zahlen des DEPV, Tabelle 1), mit leichten Schwankungen. Der korrigierten Prognose nach wäre der Anlagenzubau in diesem Segment 2024 rückläufig, wobei der Anlagenbestand insgesamt weiter wuchs. Das bestätigen auch die Absatzzahlen der ersten drei Quartale 2024 der Statistik des BDH: Starke Rückgänge im Segment der Hackschnitzelkessel bis 100 kW, ebenso starke Rückgänge im Segment großer Hackschnitzel- und Pelletkessel (100 bis 300 kW). Einzig im Segmen Pelletkessel bis 100 kW gab es im 3. Quartal Absatzzuwachs. Daraus allerdings einen Trend für 2025 und die folgenden Jahre abzuleiten, wäre verfrüht.

Der Groß-Kesselhersteller Schmid AG bspw. hat ca. 2/3 seines gesamten Jahresumsatzes in Deutschland für Projekte mit Nahwärmenetzen getätigt und berichtet nicht von rückläufigen Absatzzahlen. „Die Kesselgrößen bewegen sich vorwiegend von 500 kW bis 2500 kW. Oft mals werden Doppelkessel verbaut, um einen großen Anteil der Jahreswärmemenge CO2-neutral erzeugen zu können, da der modulierende Regelbereich eines Biomassekessels 30 bis 100 % beträgt. Als Brennstoffkommen zu ca. 80 % Hackschnitzel und zu ca. 20 % Pellets zum Einsatz. Das kommt immer auf die projektspezifischen Platzverhältnisse an. Wir haben auch Projekte realisiert, in denen ein vorhandenes Wärmenetz mit Zentrale weitergenutzt wurde“, berichtet Jörg Wendenburg. Laut Kristin Sofie Schacherer vom Branchenverband DEPV werden Hackschnitzelheizkessel eher im ländlichen und Pelletheizkessel im städtischen Raum im Kontext von Wärmenetzen gebaut.

Blick auf die Planung: Grundsätze

Ein Blick auf die Planung biomassebasierter Nahwärmenetze. Grundsätzlich unterliegen solche Anlagen bis 1 MW Leistung der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV). Für größere Anlagen, die der TA Luft unterliegen, muss ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. TGA-Planer und SHK-Fachbetriebe werden immer wieder mit der Frage nach Feinstaub im Kontext von Holzfeuerungen konfrontiert. Für Jörg Wendenburg vom Kesselhersteller Schmid sollte es hier ein Ende der Diskussion geben: „Zur immer wieder kontrovers diskutierten Feinstaub-Problematik wünschte man sich das Argument, dass wir mit der 1. und 44. BImSchV eine gültige Emissionsgesetzgebung dafür haben. Und mit der Nutzung von Fördermitteln einen noch strengeren Feinstaub-Grenzwert.“

Zentrale Abläufe der Planung sind dann zu ermitteln bzw. festzulegen:

- Wie groß ist die benötigte Wärmemenge?

- Welcher Kesseltyp (Pellets oder Hackgut)?

- Kessel in Kombination mit Pufferspeicher und Solarthermie oder mit Wärmepumpe als Hybridsystem?

- Planung des Brennstofflagers (Pellets/Hackschnitzel), plus Austragsystem,

- Anschluss und Ausführung Schornstein/Abgassystem

Die Heizlastberechnung ist durchzuführen zur Auslegung der Kesselleistung. Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) rät, die Nennleistung keinesfalls über Bedarf zu dimensionieren, da längere Teillastzeiten den Nutzungsgrad der Heizung verringern und die Effizienz mindern. Folgerichtig rät das Institut, bei einer Modernisierung einer vorhandenen Anlage zu überprüfen, ob die bisherige Kesselleistung noch benötigt wird oder abgesenkt werden kann. Thermische Spitzen lassen sich über Pufferspeicher abfedern. Für die richtige Auslegung des Pufferspeichervolumens müssen die Nennleistung der Pellet/Hackgutanlage und der benötigte Temperaturverlauf im Speicher bekannt sein. Da biomassebasierte Nahwärmenetze immer häufiger mit Solarthermie kombiniert werden, gilt es in die Berechnung des Pufferspeichervolumens ggf. noch die Fläche und damit Leistung der Solarkollektoren einzubeziehen.

Blick auf die Planung: Grundsätze

Ein Blick auf die Planung biomassebasierter Nahwärmenetze. Grundsätzlich unterliegen solche Anlagen bis 1 MW Leistung der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV). Für größere Anlagen, die der TA Luft unterliegen, muss ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. TGA-Planer und SHK-Fachbetriebe werden immer wieder mit der Frage nach Feinstaub im Kontext von Holzfeuerungen konfrontiert. Für Jörg Wendenburg vom Kesselhersteller Schmid sollte es hier ein Ende der Diskussion geben: „Zur immer wieder kontrovers diskutierten Feinstaub-Problematik wünschte man sich das Argument, dass wir mit der 1. und 44. BImSchV eine gültige Emissionsgesetzgebung dafür haben. Und mit der Nutzung von Fördermitteln einen noch strengeren Feinstaub-Grenzwert.“

Zentrale Abläufe der Planung sind dann zu ermitteln bzw. festzulegen:

- Wie groß ist die benötigte Wärmemenge?

- Welcher Kesseltyp (Pellets oder Hackgut)?

- Kessel in Kombination mit Pufferspeicher und Solarthermie oder mit Wärmepumpe als Hybridsystem?

- Planung des Brennstofflagers (Pellets/Hackschnitzel), plus Austragsystem,

- Anschluss und Ausführung Schornstein/Abgassystem.

Die Heizlastberechnung ist durchzuführen zur Auslegung der Kesselleistung. Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) rät, die Nennleistung keinesfalls über Bedarf zu dimensionieren, da längere Teillastzeiten den Nutzungsgrad der Heizung verringern und die Effizienz mindern. Folgerichtig rät das Institut, bei einer Modernisierung einer vorhandenen Anlage zu überprüfen, ob die bisherige Kesselleistung noch benötigt wird oder abgesenkt werden kann. Th ermische Spitzen lassen sich über Pufferspeicher abfedern. Für die richtige Auslegung des Pufferspeichervolumens müssen die Nennleistung der Pellet/Hackgutanlage und der benötigte Temperaturverlauf im Speicher bekannt sein. Da biomassebasierte Nahwärmenetze immer häufiger mit Solarthermie kombiniert werden, gilt es in die Berechnung des Pufferspeichervolumens ggf. noch die Fläche und damit Leistung der Solarkollektoren einzubeziehen.

Heizraum, Abgasanlage und Lager

Als Heizraum werden laut Musterfeuerungsverordnung (MFeuV) alle Räume bezeichnet, in denen Feuerstätten (auch Kaskaden und Spitzenlastkessel) mit einer Gesamtnennleistung › 50 kW aufgestellt sind. Sollten die Vorgaben innerhalb eines Gebäudes nicht erfüllt werden können, bietet sich der Bau einer Heizzentrale an, die außerhalb aufgestellt wird – zum Beispiel in einem Container.

Die Abgasanlage muss den Anforderungen nach 1. BImSchV entsprechen. Das DEPI weist darauf hin, dass ein vorhandener Schornstein dazu ggf. nachgerüstet werden muss, auf der Grundlage des Abgasmassenstroms, der Abgastemperatur und des Zugbedarfs des Kessels. Um das sicherzustellen, wird eine Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 durchgeführt.

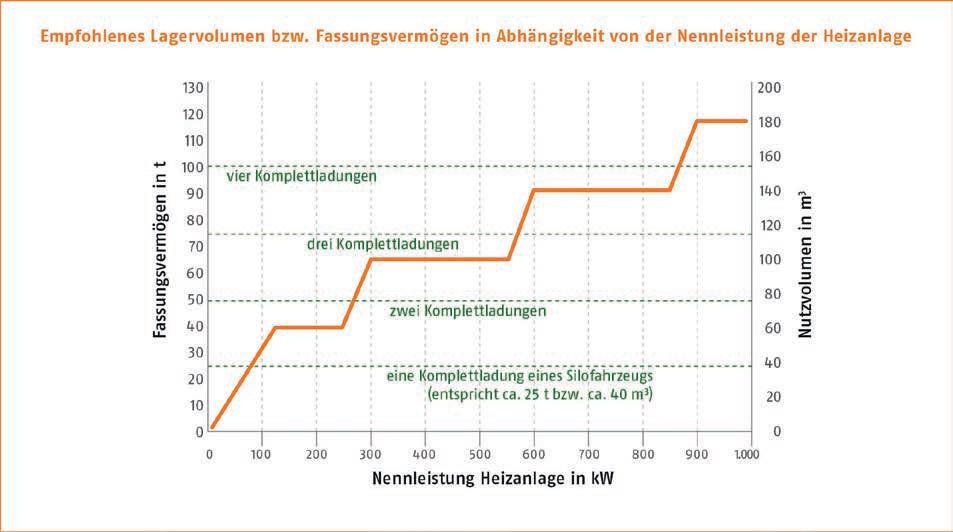

Zu großen Brennstofflagern: Das DEPI empfiehlt für Pelletanlagen, deren Jahresbedarf deutlich größer als das mögliche Fassungsvermögen des Lagers ist, das Lager so groß zu wählen, dass es mindestens 60 % der Lademenge des Anlieferfahrzeugs aufnimmt (siehe auch Grafik „Empfohlenes Lagervolumen“). Diese Auslegungsempfehlung, die der VDI 3464-1 folgt, soll einen Puffer für den Fall bieten, dass der Heizungsbetrieb auch dann weitergeführt werden kann, wenn es einmal eine Lieferverzögerung gibt. Die Anforderungen an Belüftung und Sicherheit eines Pelletlagers müssen der VDI 3464-1 entsprechen, die Anforderungen des Brandschutzes an den Lagerraum den Vorgaben der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes.

Beispielhafte Projekte

Die DEPI-Broschüre „Pelletheizungen in kommunalen Einrichtungen, Wohnungsbau, Gewerbe und Industrie – Planung, Betrieb, Praxisbeispiele“, über die man sich weiter in der Materie vertiefen kann bzw. die zusätzliche Querverweise zu bieten hat, stellt etliche realisierte Projekte aus den Bereichen „Kommunale und soziale Einrichtungen“, „Wohnungsbau und Hotels“ sowie „Gewerbe und Industrie“ steckbriefartig und mit kurzen Bautafeln vor, wobei das Stand 2018 ist und die angeführten Ansprechpartner/Kontakte heute ggf. andere sind. Diese Projekte haben aufgrund ihres „Alters“ allerdings den Mehrwert, dass sie schon über Erfahrungswerte verfügen und man ggf. Betriebszahlen aus der Alltagspraxis erfragen kann. Die Broschüre gibt es zum kostenlosen Download (https://t1p. de/hetbl). Sie soll in 2025 in überarbeiteter Auflage erscheinen.

Know how der Holzheizungsbranche

TGA-Planer und SHK-Fachbetriebe können, wenn es um mögliche kommunale und privatwirtschaftliche Wärme netz-Projekte mit Holzfeuerungen geht, auf die Unterstützung von Seiten der Kesselhersteller setzen. Das kann interessante Perspektiven selbst schon für kleinere Projekte eröffnen: „Auch kleine Nahwärmenetze ergeben Sinn, bei denen vielleicht nur drei bis fünf Häuser angeschlossen werden“, sagt beispielsweise Ferdinand Tischler vom österreichischen Kesselhersteller ETA.

Die Holzheizungsbranche hat vielfach entsprechendes Know-how in der Planung von Biomasse-Wärmenetze aufgebaut. So arbeitet der Holzheizsystemhersteller KWB mit seinem Partnerunternehmen Greesma Energy Services zusammen, einem Unternehmen für die umfassende Projektentwicklung sowie -abwicklung für Wärmenetzlösungen mit erneuerbaren Energien, um Städten und Gemeinden Komplettlösungen anzubieten. Die Kunden profitieren mit Greesma von einem zentralen Ansprechpartner, der sämtliche Schritte bedient: Beratung, detaillierte Planung mit 3DKonzepten, Materialbeschaffung, Organisation der Installation und Inbetriebnahme. Angeboten wird zudem, die laufende Betriebsführung zu übernehmen, das umfasst mitunter das Brennstoffmanagement, die Wartung, die Ascheentsorgung und das Monitoring. Helmut Matschnig von KWB resultiert die bisher gemachten Erfahrungen so: „Bestandsnetze aus den 1970er und 1980er Jahren erfordern oft eine vollständige Erneuerung. Solche Projekte sind meist rentabel, wenn eine Anschlusspflicht besteht. Bei neuen Netzen gestaltet sich die Planung und Umsetzung einfacher, insbesondere durch enge Zusammenarbeit mit den Kommunen. Die kommunale Wärmeplanung kann hier erhebliche Vereinfachungen für den Genehmigungsprozess und die Projektumsetzung bringen“, sagt er.

Die Praxis bei Hargassner sieht ähnlich aus: „Wir planen sowohl den Kesseltausch als auch den entsprechenden Brennstofflagerraum bzw. empfehlen auch eine Brennstoffauswahl – Hackgut oder Pellets. Ebenfalls erstellen wir eine Anlagenplanung und ein Richtpreis-Angebot. Nach der ersten Planung und Abstimmung mit dem Betreiber nehmen wir den Heizungsbauer mit ins Boot, welcher dann noch den hydraulischen Teil plant und auch ein entsprechendes Angebot legt. Außerdem vermitteln wir dem Betreiber eine regionale Energieberatung für die Förderauskunft bzw. auch Förderabwicklung“, berichtet Anton Hofer. Bei einem neuen Wärmenetz könne es vergleichbar ablaufen: „Hier ermitteln wir gemeinsam mit dem Heizungsbauer und dem Betreiber die Heizlast. Auf dieser Basis übermitteln wir dem Betreiber verschiedenste Musterbeispiele aus unserer Referenz-Datenbank. Mit dieser Basis geht der Kunde zu einem Planungsbüro. Bei größeren Wärmenetzen kann dieser Vorgang auch anders laufen, der Betreiber geht zu einem Planungsbüro mit Erfahrung bei Biomasse-Wärmenetz-Anlagen. Dieser erstellt die Planung, macht eine Ausschreibung und wickelt das Projekt mit Unterstützung verschiedenster Partnerfirmen ab“, sagt Hofer.

Rehau Industries ist ein weiteres Beispiel. Olaf Kruse, Projektmanager Nahwärme, berichtet: „Bei diesen und anderen Projekten unterstützen wir die Planung mit unserer Expertise in unterschiedlichem Umfang. Der Fokus liegt auf hydraulischen Berechnungen zur Rohrdimensionierung, der Ermittlung von Wärmeverlusten und die Erstellung von Materiallisten/Inhalte für Ausschreibungen. Die Realisierung unterstützen wir ebenfalls z. B. durch Schulungen und die Bereitstellung von Werkzeugen.“

Perspektive als Hybrid

Perspektivisch werden Wärmenetze auf Basis von Biomasse als Hybridsystem ausgeführt werden, so sieht es nicht nur Olaf Kruse von Rehau: „Monovalente Systeme, bei denen auch die Sommerlast durch feste Biomasse/Holzverbrennung gedeckt wird, sind nach meiner Einschätzung ein Auslaufmodell. D. h. hier werden künftig vermehrt große Solarthermieanlagen (wenn die Flächenverfügbarkeit gegeben ist) und Wärmepumpensysteme ergänzend zum Einsatz kommen (müssen)“, sagt er. Gerd Christ, Prokurist bei Heizomat, fasst weiter zusammen: „Mittlere Wärmenetze und Mikronetze werden das Heizsystem der Zukunft im Bestand werden. Durch die zentralen Systeme lassen sich Hybridlösungen optimal umsetzen. Im Sommer mit Solar oder Wärmepumpe heizen und die kalten, stromarmen Tage im Winter mit Biomasse. Jedes Projekt hat seine Herausforderungen, egal ob Transformation oder neues Wärmenetz. Wichtig ist, wenn mit Biomasse gearbeitet wird, dass die Zufahrt zum Bunker gut möglich ist, Anwohner nicht gestört werden und der Lieferant mit unterschiedlichsten Geräten anliefern kann. Weiter sollte bei einer Transformation nicht nur der Wärmeerzeuger getauscht werden, sondern auch die Übergabetechnik bei den Kunden geprüft und ggf. optimiert werden.“ Biomassebasierte Nahwärmenetze sind und bleiben eine gangbare Alternative, z. B. zu kalten Nahwärmenetzen. Wie bei jedem anderen Projekt auch werden die Planungen und Umsetzungen individuell sein. Doch der Blick in den Markt zeigt, dass es hier gute Lösungen und viel Praxis erfahrung gibt, was sowohl Planung als auch die Umsetzung betrifft .

Autor: Dittmar Koop, Journalist für erneuerbare Energien und Energieeffizienz

Beispiel Nahwärmenetz mit Pellets und Hackgut

Blick auf das Nahwärme-Projekt von Naturstrom in Markt Erlbach. Es setzt auf eine Kombination aus Pellets, Hackgut und Solarthermie.

Ein aktuelles Beispiel für Nahwärme auf Basis von Biomasse ist das Projekt der Naturstrom AG in der kleinen Gemeinde Markt Erlbach in Bayern. Der Ausgangspunkt war, dass aufgrund einer fehlenden Gasversorgungsinfrastruktur vor Beginn des Projekts noch über 80 % der Einwohner mit Heizöl heizten. Eine anstehende Sanierung der Hauptstraße lieferte den Anstoß für die Planung der Nahwärmeversorgung. Durch den Anschluss wurden vorwiegend alte Ölheizungen ersetzt.

Im Jahr 2018 wurde die erste Energiezentrale mit zwei 450-kW-Pelletkesseln erbaut (Bauabschnitt 1, Inbetriebnahme: 2019). Diese versorgte zunächst die kommunalen Liegenschaft en und einige Wohnhäuser im Ortskern. Von Anfang an bestand der Plan, das Netz in einem weiteren Bauabschnitt zu erweitern. 2023 wurde eine zweite Energiezentrale mit zwei 1,25-MW-Hackgutkesseln sowie eine Freiflächen-Solarthermieanlage mit einer Modulfläche von 1470 m2 errichtet (Bauabschnitt 2, Inbetriebnahme: 2024). Diese Hauptzentrale übernimmt seit Frühjahr 2024 den Großteil der Wärmeerzeugung, die kleine Energiezentrale bleibt als Re dundanz erhalten. Angeschlossen sind (Stand Oktober 2024) 141 Abnehmer, inklusive eines Industriebetriebs. Die Trassenlänge des Netzes summiert sich auf über 6 km. Der jährliche Wärmebedarf beträgt 5350 MWh, durch die Solarthermieanlage können im Sommer die Biomassekessel ausgeschaltet werden. Die Hackgutkessel werden mit Waldrestholz aus der Region betrieben, das von ortsansässigen Waldbauern geliefert wird. Bestandteil der Konzeption sind auch zwei große Pufferspeicher auf dem Gelände mit je 100 m3 Speichervolumen und jeweils 16 m Höhe. Alle Biomasseanlagen können kaskadenartig und leistungsmodulierend zugeschaltet werden. Über die Pufferspeicher ist gewährleistet, dass die angeschlossenen Gebäude zuverlässig versorgt werden.

Nachgefragt

Wir haben das aktuelle Projekt der Naturstrom AG in Markt Erlbach zum Anlass genommen, um es mit Andreas List weiter zu vertiefen sowie ihn um seine Meinung gebeten, wann sich Biomassebasierte Wärmenetze empfehlen. Außerdem zu erfahren, welche Kardinalfehler bei der Planung solcher Netze nicht unterlaufen sollten. Andreas List ist bei der Naturstrom AG zuständig für die Konzeption von Nahwärmekonzepten und deren Betriebsführung.

IKZ: Wie hoch waren die Investitionskosten dieses Projekts?

Andreas List: Die Gesamtinvestitionen von Bauabschnitt 1 und 2 belaufen sich auf 10,4 Mio. Euro.

IKZ: Welche Wärmepreise werden für die Kunden erzielt?

Andreas List: Der Grundpreis beträgt je nach Anschlussleistung ab 600 Euro netto pro Jahr, der Arbeitspreis ca. 12 ct/kWh netto. Die Preise variieren jährlich nach einer festgelegten Preisgleitklausel.

IKZ: Wie hoch ist der Bedarf an a) Pellets und b) Hackgut im Jahr (in t)?

Andreas List: Aktuell werden keine Pellets eingesetzt, der jährliche Bedarf an Hackgut beträgt 1.215 t, das entspricht ca. 8500 Schüttraummeter.

IKZ: Das Nahwärmekonzept basiert auf Pelletkessel und Hackgutkessel, ergänzt um Solarthermie. Wann (oder in welcher Funktion/Aufgabe) werden die Pelletkessel eingesetzt, wann die Hackgutkessel? Gibt es da einen wie auch immer definierten Bivalenzpunkt?

Andreas List: Die Pelletkessel der kleinen Heizzentrale aus Bauabschnitt 1 haben nach dem Bau der Hauptzentrale aus dem Bauabschnitt 2 nur noch eine Re dundanz-Funktion. Somit werden im Regelfall nur die Hackschnitzel-Kessel inklusive der Solarthermieanlage betrieben.

IKZ: Wie schätzen Sie das Potenzial für Biomasse-Nahwärmenetze vor dem Kontext der kommunalen Wärmeplanung generell ein? Was sind die Vorteile z. B. im Vergleich zu kalten Nahwärmenetzen und unter welchen Bedingungen?

Andreas List: Das Potenzial für Biomasse-Netze ist regional unterschiedlich und hängt von verschiedenen Faktoren wie regionale Verfügbarkeit von Biomasse-Rohstoffen, Bevölkerungsdichte und notwendigen Temperaturen (z. B. hohe Vorlauftemperaturen für Prozesswärme) ab.

Die Vorteile gegenüber kalter Nahwärme sind hier u. a.:

- Hohe Temperaturen, die in vielen Bestandsgebäuden und in der Prozesswärme notwendig sind

- Biomasse eignet sich hervorragend als Grundlastquelle durch kontinuierliche Energielieferung

- Regionale Wertschöpfung durch den Einsatz von lokal produzierter Biomasse

- Niedrigere Investkosten , da ein höherer Anfangsinvest beim Bau eines kalten Wärmenetzes anfällt und die Installation von Zentral- oder Gebäudewärmepumpen notwendig ist

- Keine Abhängigkeit von Strompreisen für den Betrieb von Wärmepumpen. Je nach Stromherkunft eventuell auch mit schlechterer Umweltbilanz des Stromprodukts.

Biomasse-Nahwärme eignet sich besonders in ländlichen Gebieten mit guter Verfügbarkeit und einem höheren Wärmebedarf im Gebäudebestand und bei Industrie- und Prozesswärme. Außerdem gelingt eine Effizienzsteigerung durch einfaches Einbinden einer Solarthermieanlage.

IKZ: Auf welche Aspekte muss der Planer eines Biomasse-Nahwärmenetzes aus Ihrer Sicht besonders achten? Gibt es gerade hier auch typische/tückische Planungsfehler?

Andreas List: Fehler sollten bei der Bedarfsermittlung nicht passieren. Eine detaillierte Bedarfserhebung unter Berücksichtigung saisonaler Schwankungen, speziell auch im Hinblick auf die Kombination mit einer thermischen Solaranlage, ist unabdingbar. Eine weitere Fehlerquelle ist die falsche Dimensionierung der Netz- und Anlagenkomponenten: Wenn z. B. Rohrleitungen, Wärmetauscher oder Speicher nicht auf den tatsächlichen Bedarf abgestimmt sind, führt das zu Energieverlusten oder ineffizientem Betrieb. Auch die fehlende Flexibilität für zukünftige Entwicklungen sollte einem in der Planung und Ausführung dann tunlichst nicht unterlaufen: Das System ist dann nicht skalierbar und kann somit künftigen Anforderungen nicht gerecht werden. In der Planung ist bereits ein modularer Aufbau der Anlage und des Netzes zu berücksichtigen und eine mögliche Integration von Technologien für künftige Erweiterungen – z. B. Wärmepumpe, Hybridlösungen, Power to Heat – vorzusehen.

Die Fragen stellte Dittmar Koop

Staatliche Förderung von Gebäudenetzen

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) fördert Nahwärmeprojekte. Es gibt hier verschiedene Programme, die als Förderprodukte bei der KfW angesiedelt sind. Die Gebäudeförderung verwendet allerdings den Begriff„Gebäudenetze“ und nicht „Nahwärmenetz“. „Gebäudenetz“ ist in diesem Kontext ein Netz zur ausschließlichen Versorgung mit Wärme von bis zu 16 Gebäuden (Wohngebäude oder Nichtwohngebäude), mit bis zu 100 Wohneinheiten. Gebäudenetze werden in verschiedenen KfW-Förderprodukten unterschiedlich gefördert. Nachfolgend diese im Überblick:

1. BEG Systemische Sanierung von Gebäuden

Die Errichtung eines Gebäudenetzes kann im Rahmen einer Sanierung zu einem Effizienzhaus-/Effizienzgebäude-Standard in der systemischen Förderung bei der KfW gefördert werden. BEG-Produkte systemische Sanierung:

- Private Kunden/Unternehmen für Wohngebäude: 261

- Einzelunternehmer/Unternehmen für Nichtwohngebäude: 263

- BEG für Kommunen Kredit: 264

- BEG für Kommunen Zuschuss: 464 2

2. BEG Sanierung Einzelmaßnahmen

Nur der Anschluss an ein Gebäudenetz wird durch die KfW gefördert. Errichtung, Umbau oder Erweiterung von Gebäudenetzen werden vom BAFA gefördert. BEG-Zuschussprodukte Heizungsförderung:

- Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude: 458

- Heizungsförderung für Unternehmen – Wohngebäude: 459

- Heizungsförderung für Unternehmen – Nichtwohngebäude: 522

- Heizungsförderung für Kommunen – Wohn- und Nichtwohngebäude: 422

3. Klimafreundlicher Neubau (KFN)

In der KFN-Förderung sind Wärmeerzeuger auf Basis bestimmter Energieträger ausgeschlossen. Dazu zählt auch feste Biomasse, welche somit als Energieträger zur Wärmeerzeugung in Gebäuden nicht verwendet werden darf. Ausnahme: In Gebäudenetzen darf fester Biomasseanteil bis zu 30 % der jährlichen Wärmeabgabe betragen, wenn mindestens ein Gebäude versorgt wird, das vor 1995 gebaut wurde oder für das vor 1. 1. 1995 ein Bauantrag gestellt wurde. Demnach darf der Anteil des Biomasse-Kessels an der jährlichen Wärmeabgabe innerhalb des Gebäudenetzes nicht größer als 30 % sein.

KFN-Produkte:

- KFN Wohngebäude – private Selbstnutzung: 297

- KFN Wohngebäude: 298

- KFN Nichtwohngebäude: 299

- KFN für Kommunen Wohngebäude: 498

- KFN für kommunen Nichtwohngebäude: 499