Heizen und Kühlen mit großen Freiräumen: Flächenheizung und -kühlung in modernen Industrie- und Gewerbebauten

Niedrige Energiekosten, die Nutzung von Umweltwärme und die Verwertung von Energien aus internen Wärmegewinnen oder Abwärme sind Grundüberlegungen, die in das energetische Konzept für den Bau moderner Industrie- und Gewerbeobjekte einfließen. Zeitgemäße Energiekonzepte erlauben den Betrieb von Heizsystemen mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Gleichzeitig ist aber auch den Anforderungen an die benötigte Kühlung des Gebäudes Rechnung zu tragen. Flächenheizungen und Flächenkühlungen ermöglichen es, mit einem gemeinsamen hydraulischen System beide Aufgaben zu erfüllen. Der Hauptbestandteil von Flächenheizungen, Flächenkühlungen und Thermischer Bauteilaktivierung sind Flächenheizrohre, die in Bauteil- und Deckenkonstruktionen integriert werden.

Für Neubauten von gewerblich genutzten Gebäuden gilt heute ein konsequent niedriger Energieverbrauch als grundlegender Maßstab. Ein möglichst niedriger Energieaufwand für die Gebäudebeheizung und -kühlung bedeutet für Unternehmen über die Nutzungsdauer betrachtet geringere Ausgaben. Positiv wirken sich niedrige Energiekosten aber nicht nur auf die Kostenrechnung und damit die Wettbewerbsfähigkeit aus, sondern auch auf das Image des Unternehmens: Ein schonender Umgang mit Energieressourcen und niedrige CO2-Emissionen gehören heute zur grünen Visitenkarte von Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit bedacht sind. Moderne Industrie- und Gewerbebauten werden deshalb meist von Grund auf in energiesparender Bauweise konzipiert – Industriehallen und Verwaltungsgebäude ebenso wie Baumärkte und Einkaufszentren oder Messehallen.

Heizen und Kühlen – und gleichzeitig Energie effizient nutzen

Ein energetisch kennzeichnendes Merkmal moderner Industrie- und Gewerbebauten ist zunächst ein hoher Wärmedämmstandard, der die Wärmeverluste des Gebäudes minimiert. Gleichzeitig sorgt aber die zeitgemäße Architektur mit teilweise großen Fensterflächen und Glasfassaden für zusätzlichen Wärmeeintrag, so dass im Gebäude sowohl geheizt als auch gekühlt werden muss. Die Wärmedämmung sowie die Speicherwirkung von Bauteilen wie Geschossdecken und Außenwänden bewirken, dass sich Änderungen der Außentemperatur im Inneren nicht unmittelbar, sondern zeitverzögert auf die Raumtemperaturen auswirken.

Dies ist der Einsatzbereich für Flächenheiz- und -kühlsysteme, die als Fußbodenheizung und Flächentemperierung oder als Thermische Bauteilaktivierung in Räumen, Hallen, Produktionsbereichen und Büros für die gewünschte Raumtemperatur sorgen. Die großen Übertragungsflächen bewirken einen hohen Strahlungsanteil und damit ein weitgehend gleichmäßiges Temperaturprofil über die Raumfläche. So kann zum Beispiel durch die Thermische Bauteilaktivierung (TBA) die wärmetechnische Speicherfähigkeit von Boden- und Deckenkonstruktionen genutzt werden, um dem Raum einerseits eine Wärmegrundlast zuzuführen, aber auch um Kühllasten aufzunehmen und damit dem Raum überschüssige Wärme zu entziehen.

Flächenheizung und -kühlung mit einem System

Der spezifische Wärmebedarf moderner Industrie- und Gewerbebauten kann im Bereich von etwa 30 bis 40 W/m² angesetzt werden. In Gebäuden mit leichter Bauweise lassen sich mit einer Flächenheizung rund 60 bis 70% des Wärmebedarfs abdecken. Ein darüber hinaus reichender Heizwärmebedarf oder kurzzeitiger Spitzenbedarf kann durch andere Wärmeverteilsysteme wie z.B. Radiatoren, Konvektoren, Deckenstrahlplatten, Luftheizgeräte oder Dunkelstrahler bereitgestellt werden.

Um eine ausreichende Behaglichkeit zu erzielen, kann bei Flächenheizungen die Raumtemperatur um etwa 1,5 bis 2 K niedriger eingestellt werden als bei anderen Beheizungsarten. Im Heizbetrieb arbeiten Flächenheizsysteme mit niedrigen Oberflächentemperaturen und ermöglichen dadurch hohe Wirkungsgrade für Niedertemperatur-Wärmeerzeuger, da Vorlauftemperaturen von 30 bis 35°C ausreichen. Ebenso ist dadurch auch die effiziente Nutzung von Abwärme möglich, die beispielsweise aus der Kälteerzeugung anfallen kann. Energetisch sinnvoll ist in diesem Zusammenhang auch der Einsatz von Wärmepumpensystemen, die über Erdwärmesonden oder aus dem Grundwasser das ganzjährig konstante Temperaturniveau der Wärmequelle als Umweltenergie nutzen – und deshalb im Sommer auf Kühlbetrieb umgeschaltet werden können. Die Flächenheizung kann so mit demselben Durchflussmedium zur Flächenkühlung umgeschaltet werden, wenn die Anlage entsprechend gebaut wurde (Auslegung, Regelung, Taupunktfühler…).

Fußboden- und Deckenkonstruktionen

Das Rohrmaterial bildet das Kernelement für die Ausführung von Flächenheizungen, Flächenkühlungen und Thermischer Bauteilaktivierung. Häufig werden für diese Anwendungsbereiche Flächenheizrohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X) eingesetzt. Sie sollen bei leichten Oberflächenbeschädigungen eine höhere Weiterreißfestigkeit aufweisen als beispielsweise Rohre aus den Werkstoffen PP, PB oder PE-RT.

Die Rohrquerschnitte für Flächenheizungen und -kühlungen werden durch folgende Faktoren bestimmt:

- Wärme- oder Kühlleistung,

- Massenstrom im Heizkreis,

- Temperaturspreizung,

- Rohrlänge des Kreises,

- Verlegeabstand der Heiz-/Kühlrohre.

Im Vergleich zu den Anwendungsbereichen wie Wohnbauten, Hotels oder Bürogebäude ergeben sich im Industrie- und Gewerbebau durch die im Regelfall großen Flächen wesentlich größere Heiz- und Kühlkreise. Für die einzelnen Kreise gilt es deshalb auch entsprechend höhere Druckverluste zu berücksichtigen. Da sich die Frage nach einer maximalen Verlegefläche für einen Kreis nicht pauschal beantworten lässt, empfiehlt sich für die Planungspraxis, zunächst einen maximal zulässigen Druckverlust vorzugeben.

Als Richtwert für eine erste Näherung kann als Druckverlust für den Heiz- oder Kühlkreis ein Wert von 200 bis 300 mbar angenommen werden. Wird dieser maximale Druckverlust durch die gesamte Rohrlänge des Kreises dividiert, ergibt sich der spezifische Druckverlust je Meter Rohrleitung, sodass nun aus den Druckverlustdiagrammen oder -tabellen der Rohrdurchmesser gewählt werden kann.

###newpage###

Abhängigkeit der Rohrdurchmesser und -längen vom Druckverlust

Der Druckverlust ist eine maßgebende Einflussgröße für die Bestimmung des Rohrdurchmessers. In der Planungsphase lassen sich zu hohe Druckverluste entweder durch die Veränderung der Heiz- bzw. Kühlkreise oder durch die Auswahl einer größeren Rohrdimension kompensieren. Ergeben sich in der Auslegung für die Kreise zu hohe Druckverluste, stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

- Reduzierung der Heizkreislänge, indem die Anzahl der Kreise erhöht wird.

- Reduzierung der Durchflussmenge je Heizkreis. Um die daraus resultierende geringere Heiz- oder Kühlleistung auszugleichen, werden ein kleinerer Verlegeabstand bei gleichbleibender Rohrlänge gewählt sowie zusätzliche Kreise angelegt.

- Auswahl einer größeren Rohrdimension.

- Erhöhung der Verlauftemperatur und damit der Spreizung, wodurch sich die Durchflussmenge verringern lässt.

Wird eine der ersten beiden Lösungen in Betracht gezogen, erhöht sich dadurch zwar die Gesamt-Rohrlänge; im Vergleich zu einer größeren Rohrdimension kann sich dieser Mehraufwand jedoch bei einem Preisunterschied von ca. 0,50 Euro pro Meter zwischen den Rohrdimensionen 17 x 2,0 mm und 20 x 2,0 mm 1) möglicherweise kompensieren.

Durch die großen Rohrlängen und Verlegeflächen, die sich in großflächigen Bauten ergeben, wird auch eine möglichst wirtschaftliche und zeitsparende Verarbeitung angestrebt. Da im Regelfall große Rohrbundlängen verarbeitet werden, muss das ausführende Unternehmen aus materialwirtschaftlichen Gründen auf möglichst kleine Restrohrlängen achten. Angepasste Bundlängen von 120, 240 und 600 m Länge, wie sie von einigen Anbietern geliefert werden, empfehlen sich. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass die zum Rohrsystem gehörende Verbindungstechnik zugelassen ist für den Einbau im Estrich.

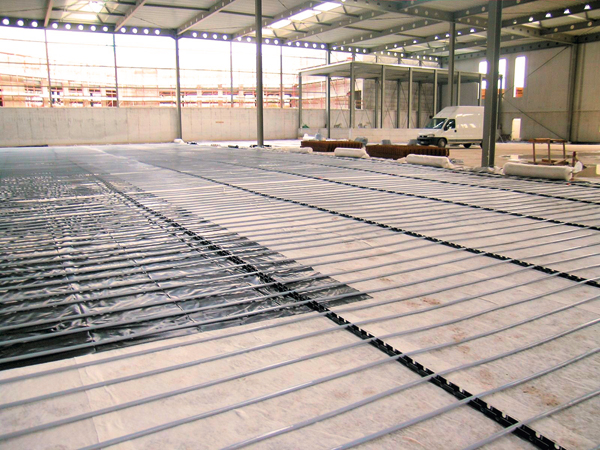

Verlegung auf Rohrträgermatten

Große Verlegeflächen erfordern auch wirtschaftliche Lösungen unterhalb der Rohrlage. Um die erforderliche Dämmung unter dem Flächenheizsystem mit möglichst geringem Kostenaufwand ausführen zu können, werden für sehr große Flächen anstelle von Tackerplatten- oder Noppenplattensystemen oftmals konventionelle Dämmplatten auf der Rohbetondecke ausgelegt. Im Objektbau besteht der Bodenaufbau für die Flächenheizung und -kühlung typischerweise aus

- Wärmedämmplatten,

- Trittschalldämmung,

- Trennlage (PE-Folie),

- Rohrträgermatten.

Auf die PE-Folienbahnen werden Rohrträgermatten (Alternativ: Baustahlmatten) ausgelegt, die als Befestigungsuntergrund für die Flächenheizrohre dienen. Zur Befestigung der Rohre greifen ausführende Fachhandwerksunternehmen auf Rohrclips aus dem Herstellersortiment zurück oder verwenden handelsübliche Kabelbinder. Bei der Verlegung der Heizrohre ist während der Ausführung der Fugenplan zu berücksichtigen. Große Estrichflächen müssen in Einzelfelder unterteilt werden. Diese sind durch Bewegungsfugen voneinander getrennt, um die temperaturbedingten Ausdehnungen des Estrichs aufzunehmen. Wenn Flächenheizrohre die Bewegungsfugen kreuzen, müssen die Rohre in diesem Bereich mit Schutzrohren versehen werden, um mechanische Beanspruchungen der Heizrohre durch die Estrichausdehnung zu vermeiden. Die entsprechenden Bauteile wie Schutzrohre und Fugen-Dämmelemente gehören zum Sortiment von Flächenheizsystemen.

Flexiblere Nutzung von Gewerbeimmobilien

Flächenheizungen und -kühlungen tragen den Anforderungen an die veränderbare Nutzung von Industrie- und Gewerbeimmobilien Rechnung. So sind beispielsweise Aspekte wie die Umgestaltung von Produktionsbereichen sowie eine spätere Teilung oder Zusammenlegung von Nutzungseinheiten im voraus zu berücksichtigen. Durch die flexiblere Nutzungsmöglichkeit – und mit gleichzeitig energieeffizienten Energiesystemen – lassen sich Gewerbeobjekte besser vermieten. Diese Vorgaben erfordern Systeme zur Wärmeabgabe und Raumklimatisierung, die nicht an bestimmte Raumgeometrien gebunden sind. Im Raum und an der Decke platzierte Heizkörper oder Deckenluftauslässe müssen mit installationstechnischem Aufwand versetzt werden, wenn sich die Raumaufteilung ändert. Flächenheiz- und -kühlsysteme bleiben dagegen unsichtbar, können in Boden- und Wandflächen integriert werden und ersparen die Investition in unterschiedliche Systeme für Wärmeverteilung und Klimatisierung. Bauteile im Bodenbereich wie Maschinenfundamente oder Versorgungskanäle können problemlos berücksichtigt werden. Zusätzlich können sich die Einsatzgebiete für Flächenheizsysteme auch auf die Außenbereiche von Gebäuden und Gewerbeobjekten ausdehnen – beispielsweise zur Frostfreihaltung von Tiefgarageneinfahrten.

Bilder: IVT GmbH & Co. KG

www.ivt-rohr.de

1) Vergleichsbasis: PE-MDX Flächenheizrohr nach DIN 16894 mit EVOH-Ummantelung, sauerstoffdicht nach DIN 4726, Hersteller: IVT