Die etwas andere Wetterfühligkeit

Heizungsregelung via Wetterprognose

Die Einbeziehung von Wetterprognosen in die Regelalgorithmen der Gebäudeautomation macht es bei geringen Investitionen möglich, den Energieverbrauch – insbesondere von Gewerbebauten – drastisch zu reduzieren. Wie eine solche Einbindung gelingen kann und welche Vorteile sich dadurch gegenüber der üblichen Methode ergeben, die nur auf die momentane Wettersituation reagiert, erfahren Sie hier.

Gebäudeautomationslösungen erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit. Eingesetzt werden sie zunehmend nicht nur allein in gewerblichen oder öffentlichen Gebäuden, sondern auch in Wohnhäusern. Weit verbreitet ist dabei die Einbeziehung der aktuellen Wetterdaten, welche mittels eines Außentemperaturfühlers sowie ggf. mit Sonnen-, Wind- und Regensensoren erfasst werden. Damit kann aber nicht immer adäquat auf die jeweilige Wettersituation reagiert werden. Vor allem Wetterumschwünge bereiten hierbei oftmals Probleme. Bisher eher selten anzutreffen sind Anlagen, bei denen die Wettervorhersage in die Regelung mit einfließt.

Gestörtes Raumklima

Bei der konventionellen Heizungsregulierung wird meist mit fest eingestellten Heizzeiten gearbeitet, beispielsweise für die Tag- und Nachtabsenkung, sowie mit festgelegten Heizkennlinien in Zusammenarbeit mit einem Außentemperaturfühler. Dieses statische Konzept hat aber nicht selten den Nachteil, dass bei einem schnellen Wetterwechsel manuell in die Steuerung eingegriffen werden muss. Oftmals wird dann, um selbst für den „worst case“ gewappnet zu sein, die Heizung so eingestellt, dass selbst der kälteste Tag noch sicher abgefangen werden kann. Wenn diese Einstellung dann an den anderen vorwiegend milderen Tagen nicht wieder in den Standardbetrieb zurückgeführt wird, kann dies wiederum dazu führen, dass die Heizung trotz der Außentemperaturführung mit einer überhöhten Vorlauftemperatur arbeitet.

Ein weiterer Nachteil kann sich insbesondere bei massiven Gebäuden aufgrund der Wärmespeichermasse der Mauern und Geschossdecken ergeben, wenn sich eine Wetterveränderung erst nach vielen Stunden oder gar Tagen im Innenraum bemerkbar macht. Abhängig ist dies u.a. von der Dämmung, der Art des Wärmetausches und den Lüftungsgewohnheiten der Gebäudenutzer.

Dynamische Regelung

Eine Lösung für die Probleme der statischen Regelung kann eine Wettervorhersagesteuerung – kurz WVS – bieten. Dadurch soll eine gezielte Anpassung auf Variablen, wie Außentemperatur, Sonneneinstrahlung oder Windgeschwindigkeit ermöglicht werden. Denn sämtliche Faktoren, die das Raumklima thermodynamisch beeinflussen, wirken sich auf die Energiebilanz des Gebäudes aus. Um dieses auf einem möglichst geringen Niveau zu halten, ist eine vorausschauende Betriebsweise von großem Vorteil.

Beispiel aus der Praxis

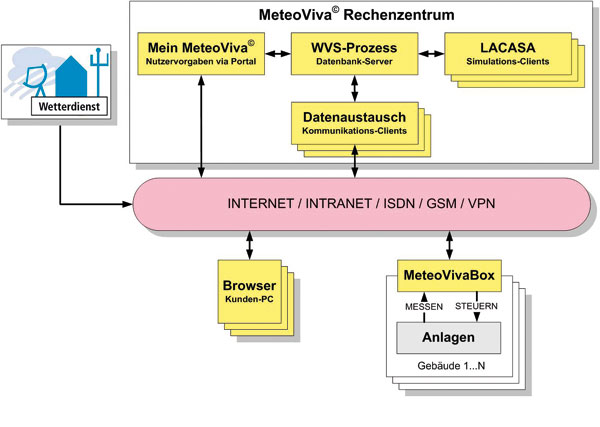

In zahlreichen Gebäuden Deutschlands wird bereits die WVS erfolgreich eingesetzt. So wird z.B. das WVS-System von dem Jülicher Unternehmen MeteoViva in verschiedenen Verwaltungsgebäuden des Bau- und Liegenschaftsbetriebes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW) im Rahmen der Betriebsoptimierung genutzt. Zu den Gebäuden zählt auch das in 2006 fertiggestellte neue Finanzamtszentrum Aachen. Hier wurde die WVS im Februar 2011 aktiv geschaltet. Erste Auswertungen ergaben eine klimabereinigte Heizwärmeeinsparung von 12%. Um diese Einsparung zu erzielen, arbeitet die WVS des Herstellers mit den Daten bekannter Wetterdienste, wobei diese in einem Rechenzentrum und nicht vor Ort ausgewertet werden. Weil so die Rechenleistung gebündelt wird, können vor Ort einfache Mess-, Steuer- und Regelorgane verwendet werden. Alternativ ist aber auch eine Auswertung vor Ort möglich.

Genutzt werden für die Berechnungen vor allem die Werte der nächstgelegenen Wetterstation zum Einsatzort. Darüber hinaus werden aber auch noch andere Daten in die Rechenleistung miteinbezogen: Berücksichtigt werden neben der Art der Nutzung die Bauphysik, das Lüftungsverhalten sowie die Wunschtemperatur der Anlagennutzer. Mit diesen Daten wird für jedes Gebäude individuell mit einem Simulationswerkzeug des Herstellers ein Rechenmodell entwickelt. Daraus können in einem vom Nutzer vorgegebenen Zeitprofil (z.B. alle sechs Stunden) für die nächsten zwei bis drei Tage die optimalen Steuerwerte für den Anlagenbetrieb berechnet werden.

Beim Nutzer vor Ort wird die Anlagentechnik über ein Koppelgerät gesteuert. Darüber hinaus kann ein solches Gerät die Möglichkeit bieten, Daten aufzuzeichnen, die im und am Objekt vorliegen. Das System kann dann zwischen der Vorhersage und der Realität Abweichungen erkennen, die wiederum für künftige Optimierungen an das Rechenzentrum übermittelt werden können. Die Bedienung der WVS ist in der Regel über das Internet möglich. So kann der Gebäudebetreiber z.B. Zeitprofile für das gewünschte Klima verwalten oder voraussichtliche interne Lasten einzelner Gebäudebereiche festlegen.

Wettervorhersagegestützte HLK-Regelungen

Eine Wettervorhersageregelung, die u.a. auch für thermoaktive Bauteilsysteme verwendet werden kann, bieten beispielsweise die frei programmierbaren Automationsstationen von Siemens Building Technologies. Zum Einsatz kommt diese Lösung z.B. in der neuen Monte-Rosa-Hütte des Schweizer Alpen Clubs. Dort werden in das Gebäudeautomationssystem neben Wetterprognosen auch Gästebuchungen und die Zimmerbelegung eingespeist. In der modernen Bergsteigerunterkunft wird dieses vorausschauende Verfahren nicht nur für die Heizungssteuerung genutzt, sondern auch für den Prozess der Abwasserreinigung. Dieser Vorgang wird über eine solar aufgeladene Batterie betrieben, die stets optimal geladen sein sollte. Dazu überwacht die Gebäudeautomationssoftware „Desigo“ permanent alle Parameter, sodass diese an die sich ändernden Bedürfnisse der Gebäudenutzer angepasst werden. Für eine reibungslose Funktion wird die Steuerungssoftware zudem laufend über einen Fernzugriff optimiert.

Eine energetische Betriebsoptimierung ermöglicht auch das Unternehmen Neuberger Gebäudeautomation mit seiner Lösung „ProWetter“. In dessen Gebäudeautomationssystemen kann eine Wettervorhersage in vorausschauenden Regelstrategien und Regelalgorithmen umgewandelt werden. Bei Weishaupt, dem Mutterkonzern von Neuberger, gehört die Wettervorhersage seit Jahren zur Kernkompetenz. Die Wetterdaten stammen von Meteomedia und Meteocontrol. Eine Versorgung von dezentralen Anlagen ohne Leitrechner ist via Internet, Modem oder Funk möglich. Die berechneten, wetterabhängigen Parameter für die Regelstrategien werden dabei zyklisch von einem zentralen Server übertragen.

„SITUMET“

Nicht nur allein die Heizung, sondern eine Vielzahl an Gebäudeelementen soll sich zukünftig durch Wetterprognosen mit „situationsbasierten ubiquitären meteorologischen Diensten“ – kurz „SITUMET“ – steuern lassen. An dem Forschungsprojekt „SITUMET“ beteiligten sich als Kooperationspartner das Unternehmen Ubimet und das Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik. Als externe Partner nahmen daran die Computer Systems and Telematics Gruppe der Freien Universität Berlin teil sowie das Unternehmen Paradine. In dem Forschungsprogramm wurde eine Technologie entwickelt, mit der es künftig möglich ist, Wetterinformationen passgenau für unterschiedliche Anwendungsbereiche, Systeme sowie Endgeräte sowohl aktiv als auch passiv zur Verfügung zu stellen. Damit ist eine Vielzahl neuer Wetterprodukte denkbar – z.B. um den Energieverbrauch von Heizungs- und Klimaanlagen in Gebäuden zu reduzieren, die Bewässerung landwirtschaftlicher Anlagen zu optimieren oder Blitzeiswarnungen samt alternativen Fahrtrouten über Navigationssysteme automatisch zu erfassen und zu berechnen.

Fazit

Mit einer Wetterprognoseregelung von HLK-Anlagen kann zur gewünschten Zeit ein komfortables Raumklima erreicht werden. Grundsätzlich ist eine vorausschauende Verarbeitung sämtlicher Daten, die in eine Optimierung einer Gebäudeautomation einfließen, sehr rechenintensiv. Das heißt, es wird eine leistungsfähige Elektronik benötigt. Diese wird oft über ein Rechenzentrum zur Verfügung gestellt. Die dafür benötigten Komponenten werden aber fortlaufend kostengünstiger, sodass Experten der Ansicht sind, dass diese in naher Zukunft auch vor Ort eingesetzt werden können.

Für eine WVS spielen zuverlässige Wetterdaten eine bedeutende Rolle. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, dass heutzutage bis auf ungefähr zwei Kilometer genaue örtliche Wettervorhersagen möglich sind. Diese Daten lassen sich noch durch Erhebungen von meteorologischen Messstationen und lokalen Sensoren weiter verfeinern. Denn oft gibt es erhebliche regionale Unterschiede zwischen dem prognostizierten und dem realen Wetter. Und um diese auszugleichen, ist die Einbindung weiterer vor Ort gemessener Parameter, wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Temperatur, in die Heiz-/Kühlsteuerung wichtig.

Autorin: Christine Schonschek, Bad Ems

Bilder, soweit nicht anders angegeben: MeteoViva GmbH, Jülich

www.meteoviva.de

www.siemens.de

www.neuberger.net

www.bine.info

Vorteile einer Wettervorhersagesteuerung (WVS)

Herkömmliche Regelsteuerungen reagieren auf Wetterphänomene. Ganz anders ist dies bei den Systemen, die mit Wetterprognosen zusammenarbeiten. Sie können auf Wetterentwicklungen bereits im Vorfeld agieren. Durch den Einsatz einer WVS können sich u.a. folgende Vorteile ergeben:

- Energieeinsparung von 10 bis 40%,

- Reduzierung der Raumtemperaturdynamik,

- Erhöhung des Nutzungskomforts, da die Räume nicht mehr so stark überheizt oder unterkühlt werden,

- Verringerung der Leistungskosten und Kappung der Lastspitzen,

- einfache und komfortable Bedienungsmöglichkeit via Internetrechner, mobilen Endgeräten oder über im Gebäude befindliche (Touch-)Displays.