Auf die richtige Wahl kommt es an

Ein Leitfaden zu Systemwahl und Installation – Teil 2: Wärmepumpentypen

Die Wärmepumpe ist – entgegen mancher Vorbehalte – durch ihren ezienten Betrieb und ihr hohes Klimaschutzpotenzial zurecht das Heizsystem der Stunde, so das Fazit des ersten Teils unserer Serie. Doch wie wird sie erfolgreich installiert? Entscheidend ist zunächst die Wahl des passenden Wärmepumpentyps. Hier sollten sowohl die individuellen Vorteile der jeweiligen Systemlösung als auch die Gegebenheiten wie Gebäudestandort und Grundstück berücksichtigt werden.

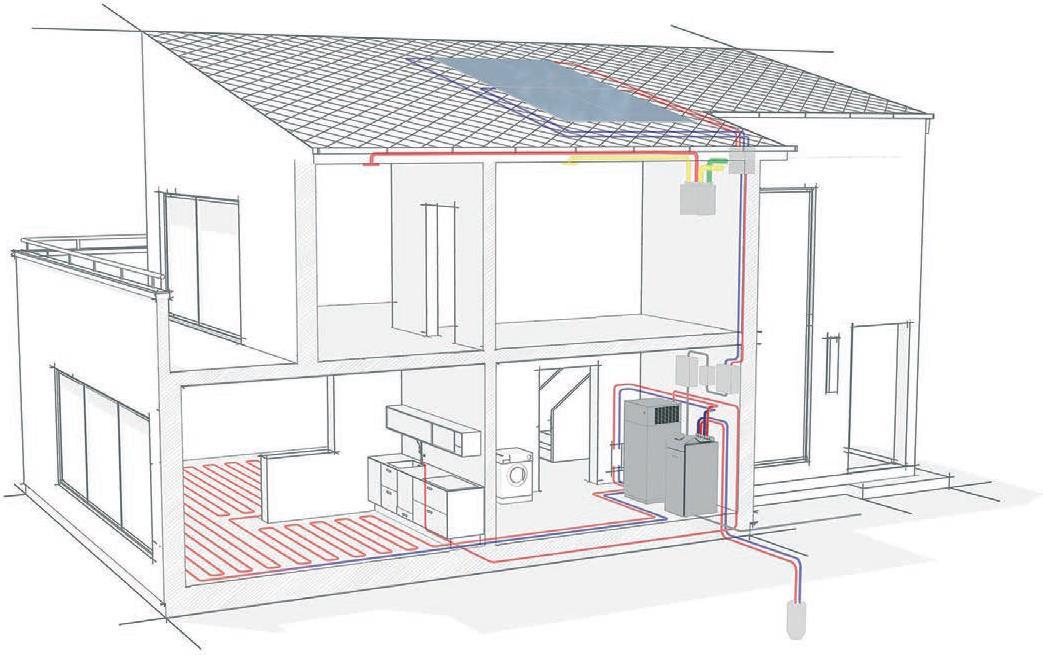

Am Anfang jeder erfolgreichen Wärmepumpeninstallation steht die Wahl des passendes Wärmepumpentyps. Vor der Systemdimensionierung und Montageplanung muss entschieden werden, ob zur Beheizung eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, Sole/Wasser-Wärmepumpe oder Wasser/Wasser-Wärmepumpe eingesetzt werden soll (Sonderlösungen wie Abwärme-Wärmepumpen werden hier nicht behandelt). Welche Wärmepumpenart für das jeweilige Gebäude die sinnvollste Lösung ist, hängt grundsätzlich von mehreren Faktoren ab. Denn so unterschiedlich wie die Gebäude und ihre individuellen Rahmenbedingungen sind auch die einzelnen technischen Lösungen: Zwar ist die Funktionsweise aller drei Wärmepumpentypen grundlegend identisch, jedoch nutzen sie verschiedene Wärmequellen und unterscheiden sich dementsprechend auch im Systemaufb au. Dadurch stellen sie unterschiedliche Anforderungen an den jeweiligen Einsatzort und weisen zudem hinsichtlich Realisierungszeitraum, Kosten und Effizienz signifikante Diff erenzen auf. Bei der Wahl der passenden Wärmepumpenlösung sollte daher zunächst betrachtet werden, welche technische Lösung basierend auf dem ermittelten Heizleistungsbedarf und den lokalen baulichen Gegebenheiten möglich und zulässig ist. Daraufh in sind dann auch Zeitplan, Budget und möglicherweise individuelle Wünsche des Anwenders mit einzubeziehen.

Luft-Wasser-Wärmepumpe aktuell die häufigste Lösung

Betrachtet man den deutschen Wärmepumpenmarkt, wird sofort deutlich, dass die Wahl der passenden Lösung derzeit mehrheitlich auf die Luft/Wasser-Wärmepumpe fällt: Mit einem Marktanteil von 82 % ist sie die gefragteste Systemlösung. Der Erfolg dieses Wärmepumpentyps ist keinesfalls überraschend, denn Luft/Wasser-Wärmepumpenanlagen erfordern unter allen Systemen die geringsten baulichen Maßnahmen und sind somit am schnellsten und kostengünstigsten zu installieren: Luft als Wärmequelle kann praktisch überall erschlossen werden, wodurch der Gebäudestandort keine besonderen Voraussetzungen erfüllen muss. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe eignet sich sowohl für die Innen- als auch die Außenaufstellung – für die Innenaufstellung müssen entsprechende Zu- und Abluftkanäle realisiert werden. Sie kann also je nach Präferenz und Gegebenheiten sowohl im Garten beziehungsweise vor dem Haus als auch im Heizungskeller oder Hauswirtschaftsraum aufgestellt werden und kommt damit auch für Gebäude infrage, die nur über eine geringe Grundstücksfläche verfügen. Speziell bei der Außeninstallation in Wohngebieten mit hoher Bebauungsdichte ist der Aufstellort sorgsam zu wählen, und es sind Mindestabstände zu angrenzenden Grundstücken zu wahren – auch, um eine eventuelle Beeinträchtigung der Nachbarn von vornherein auszuschließen. Zudem empfiehlt sich die Auf stellung der Luftwärmepumpe auf einer schallschluckenden Rasenfläche. Grund zur Beunruhigung liefert der Geräuschpegel der Luftwärmepumpe bei korrekter Aufstellung in der Regel jedoch nicht: Die Geräuschemission moderner Systeme entspricht mit rund 50 dB in etwa der eines Kühlschranks.

Erdwärmepumpe überzeugt durch hohe Effizienz und geringe Schallemission

Im Vergleich zu Luft/Wasser-Wärmepumpen sind Sole/Wasser-Wärmepumpen weniger verbreitet. Das liegt in erster Linie daran, dass die erstmalige Installation eines Erdreich-Systems mit einem höheren Zeit- und Kostenaufwand verbunden ist. Erdwärmepumpen nutzen zur Wärmeerzeugung die thermische Energie des Erdreichs. Um diese zu erschließen, müssen Soleleitungen mittels Bohrung oder Erdaushub ins Erdreich verlegt werden. Abhängig von der gewählten Verlegungsart – horizontal oder vertikal – fallen die Kosten für die Baumaßnahmen unterschiedlich aus. Die etwas teurere Option ist die vertikale Verlegung mittels Erdsonden, die zur Versorgung von Einfamilienhäusern in der Regel zwischen 50 und 100 m tief ins Erdreich eingebracht werden. Etwas günstiger gestaltet sich die Wärmegewinnung aus dem Erdreich mittels horizontal verlegten Flächenkollektoren, die insbesondere dort eingesetzt werden, wo aufgrund der Gefahr von Gewässerverunreinigung keine Tiefenbohrungen gestattet sind. Die Kollektoren werden – ähnlich einer Fußbodenheizung – in Schlangenlinien in einer Tiefe von rund 1,5 m neben dem zu beheizenden Gebäude verlegt. Im Gegensatz zur Erdsondenbohrung muss die Kollektorverlegung nicht behördlich genehmigt werden – dafür fällt der Platzbedarf deutlich höher aus: Als Faustformel gilt, dass für die Beheizung eines Gebäudes eine Freifläche benötigt wird, die rund doppelt so groß ist wie die zu beheizende Wohnfläche. Die Erdsonde hingegen kann selbst auf sehr kleinen Grundstücken realisiert werden, sofern die erforderlichen Abstände zum Nachbargrundstück und zu Versorgungs- und Entsorgungsleitungen im Erdreich eingehalten werden.

Bei der Entscheidungsfindung über die Wärmequelle sollte noch Folgendes berücksichtigt werden: Ist das unterirdische System erst einmal erschlossen, kann die Umweltenergiequelle über die Lebensdauer der ersten Wärmepumpe hinaus in der Regel auch noch durch nachfolgende Geräte genutzt werden.

Aufgrund des höheren Zeit- und Kostenaufwands wird die Erdwärmepumpe aber oft gar nicht erst in Betracht gezogen – zu Unrecht, bietet sie doch gegenüber der Luftwärmepumpe einige Vorteile: So arbeiten Erdwärmepumpen besonders geräuscharm, da sie keinen Ventilator zum Ansaugen der Umgebungsluft benötigen.

Sie eignen sich somit weitestgehend uneingeschränkt für die Innenaufstellung in Technik- und Heizungsräumen auch nahe des Wohn- und Schlafbereichs. Darüber hinaus erreichen Erdwärmepumpen in der Regel höhere Jahresarbeitszahlen, da sie über das Erdreich als Wärmequelle ganzjährig konstante Temperaturen im Plusgradbereich beziehen können – insbesondere dann, wenn sie über Erdsonden die thermische Energie tieferer Erdschichten erschließen. Dieser Effizienzvorteil kann sich bei Gebäuden mit hohem Wärmebedarf rechnen, wenn sich auf lange Sicht auch der höhere Erschließungsaufwand durch das größere Einsparpotenzial bei den Betriebskosten lohnt. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Luft/Wasser-Wärmepumpe in den letzten Jahren in Sachen Effizienz deutlich besser geworden ist und so den Effizienznachteil zu den Erdreich-Geräten deutlich verringert hat.

Grundwasserwärmepumpe spielt eher untergeordnete Rolle

Im Gegensatz zu Luft/Wasser- und Sole/Wasser-Wärmepumpen führt die dritte Wärmepumpenart – die Wasser/Wasser-Wärmepumpe – eher ein Nischendasein. Sie ist derzeit mit Abstand am wenigsten weit verbreitet. Dabei weist dieser Wärmepumpentyp im Schnitt die höchsten Jahresarbeitszahlen auf, da im Grundwasser die insgesamt größte Menge an thermischer Umweltenergie gespeichert ist, bei ganzjähriger Verfügbarkeit.

Grundwasserwärmepumpen eignen sich somit ebenso wie Erdwärmepumpen optimal zur Beheizung von Gebäuden mit hohem Wärmebedarf. Allerdings setzt die Installation von Grundwasserwärmepumpen sehr spezifische örtliche Gegebenheiten voraus: So ist der Zugriff auf Grundwasser nur außerhalb ausgewiesener Wasserschutzgebiete möglich – im Vorhinein muss daher in jedem Fall eine wasserrechtliche Genehmigung eingeholt werden. Wo der Zugriff erlaubt ist, muss geprüft werden, ob das Grundwasser in ausreichender Menge und Güte in erreichbarer Tiefe vorhanden ist. Zudem muss das Grundstück über genügend Freifläche zur Brunneninstallation verfügen. Denn um die thermische Energie des Grundwassers zu erschließen und zur Wärmepumpe zu transportieren, muss das Wasser über einen Saugbrunnen aus dem Boden hoch und nach der Umweltenergieentnahme über einen Schluckbrunnen zurück ins Erdreich gepumpt werden. Das erfordert – wie bei der Erdwärmepumpe – bauliche Maßnahmen. Die Bohrtiefen zur Brunneninstallation betragen in der Regel zwischen 5 und 20 m, was Aufwand und Kosten gegenüber der Erdwärmepumpeninstallation begrenzt. Wie schon beschrieben, sollten Grundwasser-Anlagen in der Theorie die höchste Effizienz aufweisen. In der Praxis wird der Effizienzvorteil, den das etwas höhere Wärmeentzugspotenzial des Grundwassers im Vergleich zur Erdreich-Lösung bietet, allerdings häufig vom Strombedarf der Brunnenpumpen aufgezehrt, so dass die Effizienz von Grundwasser- und Erdreich-Lösungen in etwa gleichauf liegt.

Fazit

Auch zukünftig wird die Wahl des passenden Wärmepumpensystems wohl mehrheitlich auf die flexible Luft/Wasser-Wärmepumpe fallen. Sofern es Grundstücksfläche, Budget und Zeitplan des Anwenders zulassen, sollte aber auch immer die Errichtung einer Erdwärmepumpe in Betracht gezogen werden – insbesondere in (Alt-)Bauten mit hohem Wärmebedarf kann sich der Effizienzvorteil der Lösung rechnen. Gleiches gilt auch für die Grundwasser-Wärmepumpe, obgleich sie aufgrund ihrer spezifischen Anforderungen auch weiterhin eher eine untergeordnete Rolle spielen wird. Angesichts der Vielfalt an möglichen Anwendungsszenarien empfiehlt es sich, die Zusammenarbeit mit einem etablierten Wärmepumpenhersteller zu suchen, der wie Stiebel Eltron über jahrzehntelange Erfahrung in Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Wärmepumpen verfügt und zielführende Unterstützung bei der Wahl des individuell passenden Wärmepumpentyps bieten kann. An der Seite eines solchen Spezialisten gelingen dann auch Installation und Inbetriebnahme zuverlässig – mehr dazu im nächsten Teil unserer Serie.