Zentral und doch dezentral - Lüftungssystem mit Dachzentrale eines Frankfurter Mehrgeschoss-Wohnprojektes ermöglicht den Nutzern eine individuelle Steuerung

Mit über 1500 realisierten Wohneinheiten in Passivhausbauweise soll das Frankfurter Wohnungsbauunternehmen ABG Frankfurt Holding zu den Pionieren im innerstädtischen Passivhausbau gehören. Bei den Gebäuden des Stadtquartiers „Hansa Allee Westend“ setzte die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft auf ein Lüftungskonzept, das die Vorteile von dezentralen und zentralen Lüftungssystemen vereint und damit den heutigen Ansprüchen an zeitgemäßes Bauen und Wohnen gerecht werden soll.

Die Stadt Frankfurt bezeichnet sich selbst als Passivhaus-Hauptstadt. Weltweit gibt es nach Angaben des Passivhaus-Instituts Darmstadt in keiner anderen Stadt eine derartige Dichte an Passivhäusern. Die lokale Politik fördert schon seit Jahren konsequent das wirtschaftliche und nachhaltige Bauen. Seit dem Beschluss der Frankfurter Stadtverordnungsversammlung im Herbst 2007 ist beim Neubau und bei Sanierungen stadteigner und städtisch genutzter Gebäude der Passivhausstandard einzuhalten bzw. anzustreben.

Über 1500 Wohnungen hat das Unternehmen ABG Frankfurt Holding bislang nach diesen Maßgaben realisiert. Eines der Mehrgeschoss-Wohnprojekte ist das Stadtquartier „Hansa Allee Westend“, das im Jahr 2010 auf dem Gelände der ehemaligen Werkswohnungen der Hoechst AG errichtet wurde. Auf einem fast 14000m² großen Areal sind rund 200 Miet- und Eigentumswohnungen in neun fünf- bis siebengeschossigen Wohngebäuden entstanden. Nach den strengen energetischen Anforderungen durfte der jährliche Heizwärmebedarf 15 kWh/m² nicht überschreiten. Die Optimierung des Energieverbrauchs erfolgt im Wesentlichen durch eine Dämmung der thermischen Hülle (über 30 cm Dicke), durch Fenster mit Dreifachverglasung, sowie durch eine extrem dichte Bauweise. Ein System aus Erdsonden, Sole-/Wasser-Wärmepumpen und Fußbodenheizungen übernimmt die Wärmeversorgung.

Frische Luft fürs Passivhaus

Eine Herausforderung war es, in diesem dichten Gebäude für eine ausreichende Frischluftzufuhr und ein gutes Raumklima zu sorgen. Es galt ein System zu finden, dass den unterschiedlichen Anforderungen von Bauherrn, Planern, Architekten und den späteren Bewohnern gerecht wird. Auf jeden Fall musste die Anlage den energetischen Anforderungen des Passivhausstandards genügen. Die Bedingungen gab dabei das für die entsprechende Zertifizierung zuständige Passivhaus Institut Darmstadt vor. Demnach muss eine Lüftungsanlage einen Wärmerückgewinnungsgrad von über 75% sicherstellen.

Die Anlage sollte aber noch mehr können: Gewünscht war, dass das System eine separate und bedarfsgerechte Lüftungssteuerung durch die späteren Bewohner ermöglicht, zugleich aber den vier am Projekt beteiligten Architektenbüros größtmögliche Gestaltungsfreiheit lässt. Die Wartungsfreundlichkeit war ein weiterer Aspekt, der bei der Auswahl berücksichtigt werden musste. Gemeinsam mit der ABG entschied sich das beauftragte Planungsbüro für das Lüftungssystem „airModul“ des schwäbischen Lüftungsunternehmens Schrag.

Zentral und doch dezentral

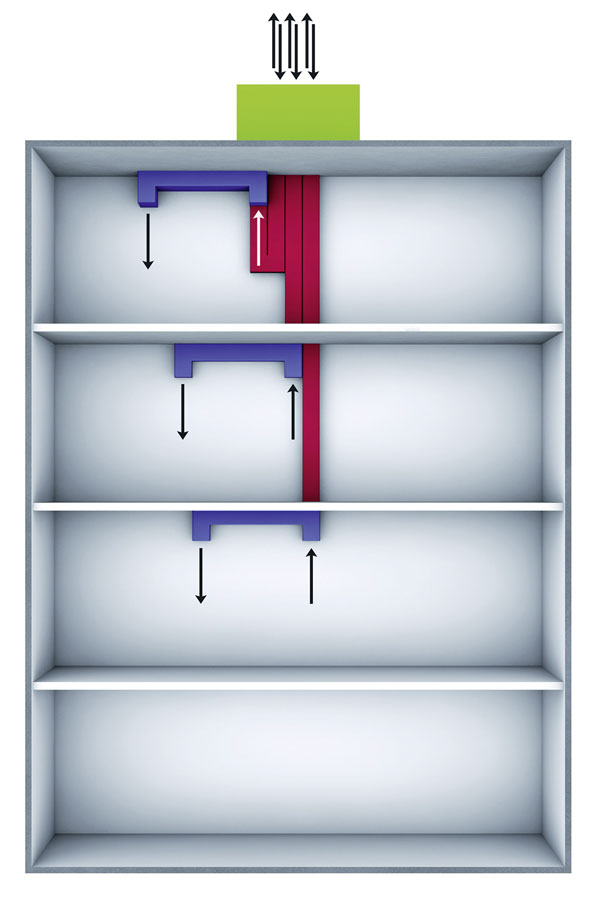

Die Lüftungstechnik aller Wohneinheiten wurde schachtweise, zentral auf den Dächern angeordnet. Dennoch verfügt jede Wohnung über ihr eigenes unabhängiges Lüftungssystem, das der Bewohner dezentral – also individuell seinem Nutzungsverhalten entsprechend – über ein Bedienteil in der Wohnung steuern kann. Die Luftführung erfolgt – ähnlich wie bei einer Kaminlüftung – für jede Wohnung getrennt über einen eigenen, in einem vertikalen Schacht platzierten Kanalwärmeübertrager. Zentral auf dem Dach sind alle aktiven Komponenten der Anlage samt Filter untergebracht.

Haushoch und doch platzsparend

Die einzelnen Wärmeübertrager, mit einem Querschnitt von 200/228 mm, wurden mit einem Abstand von 80 mm zueinander über das Dach in die vorgesehenen Schächte eingebracht. Die Länge beträgt mindestens 4m. Sie verlaufen über die Höhe der letzten Wohnung und einen weiteren Meter über das Dach hinaus. Die Anbindung der darunterliegenden Wohneinheiten erfolgt über eine Kanalverlängerung aus verzinktem Blech. In der Dachzentrale sorgen EC-Ventilatoren für den benötigten Volumenstrom. Die Filterung der Außenluft erfolgt über einen F7-Filter. Der Filterwechsel und die Wartung erfolgen auf dem Dach. So ist ein Betreten der Wohnungen nicht erforderlich.

Brand- und Schallschutz inklusive

Erleichterungen für die Planer ergaben sich in Bezug auf die notwendigen Brandschutzmaßnahmen für die Lüftungsanlagen. Sie liefert das System quasi frei Haus. Den Brandschutz gewährleistet einerseits die in sich geschlossene Anlagentechnik, andererseits eine umlaufende Isolierung der Wärmeübertrager aus feuersicherer, mineralischer Einblasdämmung (Dichte von 100kg/m³). Die Planung und Montage von sonst üblichen Brandschutzklappen und Brandschotten konnte durch diese Konstruktion vernachlässigt werden.

Da die Montage der Ventilatoren auf dem Gebäudedach stattfand, entfiel auch die Notwendigkeit, Schalldämpfer in den Wohnungen einzubauen. Schallisolierend wirkt zudem die separate Leitungsführung, die jegliche Geräuschübertragung aus anderen Wohneinheiten über die Luftverteilung unterbinden soll.

Nachgefragt

IKZ-FACHPLANER: Herr Schubert, ihr Lüftungssystem ist für eine mehrgeschossige Bauweise mit mehreren Mietparteien ausgelegt. Spielen da Strömungsgeräusche von Wohnung zu Wohnung nicht auch eine Rolle?

Frank Schubert: Nein, im Grunde nicht. Strömungsgeräusche von Wohnung zu Wohnung lassen sich vermeiden, wenn alle Komponenten des Systems untereinander und von angrenzenden Bauteilen schallentkoppelt montiert werden. Die Luftverteilung innerhalb einer Wohnung erfolgt sternförmig von einem Verteiler aus. Jeder Raum erhält so mindestens eine eigene Lüftungsleitung, sodass eine Schallübertragung von Raum zu Raum ausgeschlossen ist.

IKZ-FACHPLANER: Wie gehen Sie mit dem Thema Brandschutz um? Können Sie bei ihrem System eine Brandübertragung zwischen einzelnen Abschnitten verhindern?

Frank Schubert: Um die Brandschutzanforderungen der geschossübergreifenden Schächte zu erreichen, arbeiten wir bei airModul mit einer speziellen losen Brandschutzdämmung. Die einzelnen Schächte mit den nebeneinander verbauten Modulen werden vollständig und allseitig mit ihr ausgeblasen, bis ein Raumgewicht von 100 kg/m³ erreicht ist. Ein Mindestabstand zwischen den einzelnen Modulen gewährleistet, dass von jeder Wohnung aus bis über Dach keine Verbindung zu anderen Wohnungen entsteht. Dadurch können wir auf die sonst erforderlichen Brandschutzklappen in den Wohnungen verzichten.

IKZ-FACHPLANER: Nun liegt der Bau des Stadtquartiers „Hansa Allee Westend“ und damit der Einbau des Lüftungskonzepts schon eine Weile zurück. Gibt es mittlerweile Weiterentwicklungen an dem Produkt zu verzeichnen?

Frank Schubert: Wir haben vor allem die technischen Komponenten der Dachzentralen weiterentwickelt und kompakter gestaltet. In etwas kleineren Boxen arbeiten nun hoch effiziente EC-Ventilatoren. Auch die Luftführung in den Dachzentralen konnte in den vergangenen Jahren optimiert werden.

Bilder: Schrag GmbH

www.schrag-airmodul.de

www.abg-fh.de