Systemdenken am Bau - eine Frage der Inhalte Nachhaltig und bedarfsgerecht geplante Gebäude erfordern einen Paradigmenwechsel in der Gebäudetechnik

Systemdenken am Bau ist ein Thema, das so alt ist wie die Architektur selbst. Bereits in ihren Anfängen zeigte sich das Bedürfnis des Menschen, seine Behausungen über die reine Befriedigung von Nutzansprüchen hinaus mithilfe der Technik zu gestalten. Nachhaltiges Bauen stellt daher heute die Bedürfnisse des Nutzers in den Mittelpunkt des Bau- und Planungsprozesses. Dabei stellt sich im Zusammenhang mit der rasanten Entwicklung der Technischen Gebäudeausrüstung die Frage: Wer gestaltet bedarfsgerecht die Systeme der Gebäudetechnik, die in zunehmendem Maße integraler Bestandteil der modernen Architektur werden? So fehlt im Bauplanungsprozess eine systematische Entwicklung der Inhalte.

Eine Folge der industriellen Revolution und Urbanisierung war bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkennbar. Das rapide Bevölkerungswachstum in den Städten war nicht mehr mit den traditionellen Möglichkeiten des Bauens zu bewältigen. Als einer der ersten Architekten bezog Le Corbusier (1887-1965) Stellung zu den veränderten sozialen Lebensbedingungen. Er verwendete in diesem Zusammenhang nicht nur erstmals Begriffe wie den der "Wohnmaschine (machine à habiter)" sondern forderte, dass die moderne Architektur in ihrer Funktionalität Industrieprodukten wie Autos, Schiffen oder Flugzeugen ähneln müsse.

Unter dem Eindruck des rasanten technischen Fortschritts und der allgemeinen Euphorie für das Technische im Allgemeinen, reagierte auch das "Bauhaus" in Dessau 1923 mit einem, seine künftige Arbeit bestimmenden Programm unter dem Leitsatz: "Kunst und Technik - eine neue Einheit". Die Möglichkeiten der industriellen Massenproduktion sollten nun für das Ziel einer angemessenen Gestaltung der modernen Lebenswelt eingesetzt werden und allen sozialen Schichten der Bevölkerung zugute kommen.

Bild 2: Der Einfluss von Kunst auf das Bauen zeigte sich im Maison Particulière, 1923 von Theo van Doesburg (1883-1931).

EINE ERSTE SACKGASSE

Das, was unter dem Stichwort "Klassische Moderne" so viel versprechend beginnt, endet nach dem 2. Weltkrieg unter dem Stichwort "Funktionalismus" in einem Desaster und treibt den Stadtplanern bis heute Sorgenfalten auf die Stirn. Sie lassen sich insbesondere auf solche Gebäude und Stadtteile zurückführen, die nachhaltig das Gesicht ganzer Städte irreversibel verändert haben. Funktional neutrale Baukastensysteme sollten die damaligen Planungsziele Flexibilität, Variabilität und Adaptierbarkeit sicherstellen. Exemplarisch für das Ende dieser Sichtweise nennen Bauhistoriker den Namen "Pruitt-Igoe". So hieß eine Großsiedlung in St. Louis (USA), die in den 1950er-Jahren als öffentlich geförderter Wohnungsbau erbaut wurde und sich allmählich zu einem Albtraum aus Gewalt und Verfall verwandelte. Das führte letztlich dazu, dass die Siedlung 1972 abgerissen wurde (Bild 3).

Bild 3: Der Abriss der Wohnsiedlung "Pruitt-Igoe" in St. Louis (USA) 1972 kennzeichnete das Ende des Funktionalismus.

Das Schlagwort "form follows function" erwies sich offenbar als viel zu missverständlich für die gängige Baupraxis. In der Folgezeit gilt insbesondere in Deutschland das Thema Systemdenken am Bau als ein Tabuthema, mit dem kein Blumentopf mehr zu gewinnen war. Die zunehmende Industrialisierung der Bauelemente sollte dagegen ungehindert fortschreiten. Mittlerweile stellt die Bauindustrie ein breites Spektrum von Bauelementen zur Verfügung, die wie selbstverständlich in den Bauprogrammen Anwendung finden. Es sollte aber trotzdem lange dauern, bis das Thema im Ganzen gesehen wieder mehr in den Focus des Baugeschehens rücken sollte.

GEÄNDERTE METHODEN

So waren es vorwiegend britische Architekten und Ingenieure, die das Thema Systemdenken am Bau trotz der ersten Misserfolge kontinuierlich weiterentwickelt und seit einiger Zeit auch in Deutschland wieder hoffähig gemacht haben.

Möchte man ihren Erfolg aus methodischer Sicht charakterisieren, so wird eines deutlich:

Nicht in der Massenproduktion von Gebäuden sondern vielmehr in der maßgeschneiderten Herstellung baulicher Gesamtsysteme liegt der Erfolg der geänderten Methodik begründet (Bild 4).

Bild 4: Ergebnis maßgeschneiderter Herstellung baulicher Gesamtsysteme: Carré d‘Art in Nimes, Frankreich 1993, von Architekt Norman Foster.

Ein weiterer entscheidender Gesichtspunkt war von Anfang an ein interdisziplinärer Planungsprozess, in dem Architekten, Tragwerksplaner und Fachplaner der Gebäudetechnik auf der Basis von CAAD (Computer Aided Architectural Design) mehr oder weniger komplexe Gesamtsysteme gemeinsam entwickeln konnten. Es sollte allerdings eine neue Herausforderung für das Thema Systemdenken am Bau und die heutige Baupraxis erwachsen.

DIGITALISIERUNG DES BAUENS

Ursache ist die rasante Entwicklung moderner Gebäudetechnik und die steigenden Anforderungen, diese Systeme erfolgreich in heutige Bauprogramme zu integrieren. Es ist ein großer Unterschied, ob das Licht in einem Raum mithilfe eines einfachen Ausschalters für eine zentral positionierte Pendelleuchte geschaltet wird oder ob die Möglichkeit besteht, mithilfe eines Bussystems unterschiedliche Lichtszenen abzurufen und in Kombination mit Verschattungs- und Mediensystemen zu automatisieren, um nur eines von unzähligen Beispielen zu nennen. Was bedeutet diese Entwicklung aber konkret für die Praxis der Gebäudetechnik?

Die einzelnen Subsysteme der Gebäudetechnik, wie z.B. Systeme der Licht-, Heizungs-, Raumluft-, Brandschutz-, Sicherheits-, Sanitär-, Informations-, und Kommunikationstechnik werden nicht nur immer vielfältiger und komplexer, sondern zunehmend untereinander vernetzt und automatisiert. Unter dem Stichwort "Digitalisierung" schreitet der technologische Fortschritt mittlerweile so rasant voran, dass es für die am Bau Beteiligten nahezu unmöglich erscheint, alle Technologien und deren Konsequenzen zu überblicken, geschweige denn, mit vertretbarem Aufwand im Planungs- und Bauprozess zu organisieren. Das Resultat ist in vielen Fällen Verunsicherung, insbesondere bei den Bauherren. Hinzu kommt, dass die digitale Technik in der Regel von Technikern und nicht von Gestaltern geplant wird. Dies hat zur Folge, dass die so realisierten Anlagen oftmals im Widerspruch zu den Absichten der Architektur und den Bedürfnissen der Bauherren stehen.

GRENZEN ZWISCHEN GEWERKEN VERWISCHEN

Es sind aber nicht nur Systeme der Gebäudetechnik, die von dieser Entwicklung betroffen sind, sondern zunehmend auch die Systeme der Bautechnik. Eine Tür ist vielfach nicht mehr nur eine Tür. Sie kann in ihrer Funktion automatisiert und in übergeordnete Zutrittskontroll- und/oder Brandschutzsysteme eingebunden sein. Auch ein Fenster ist vielfach nicht mehr nur ein Fenster. Es kann in seiner Funktion automatisiert und sowohl für die Konditionierung des Raumklimas herangezogen als auch auf Energieverbrauch überwacht werden. Dass hier z.T. gegeneinander laufende Planungsziele abgestimmt werden müssen, ergibt sich von ganz alleine. Die Grenzen zwischen den Gewerken verschwinden zusehends. Systemdenken in der Gebäudetechnik schließt heute nicht nur die Systeme der Gebäudetechnik sondern gleichermaßen die der Bautechnik mit ein. Daraus ergibt sich eine unabdingbare Notwendigkeit für die gängige Baupraxis.

PARADIGMENWECHSEL IN DER GEBÄUDETECHNIK

Jedes Gebäude ist auch aus Sicht der Gebäudetechnik als Ganzes zu betrachten und letztlich zu einer schlüssigen Einheit vor dem Hintergrund der Bauaufgabe zu gestalten. Mit anderen Worten: Sämtliche Systeme der Gebäudetechnik nehmen in wachsendem Maße Teil an allen Gestaltungsfragen, die ein konkretes Projekt betreffen. Was bedeutet aber in diesem Zusammenhang der Begriff Gestaltungsfragen konkret?

Es lohnt sich, einen Blick zurück zu werfen auf die Bauhaus Programmatik von 1923. Hier werden zwei wesentliche Gesichtspunkte des Gestaltens konkret auf den Punkt gebracht: "Kunst und Technik - eine neue Einheit". Für die heutige und vielmehr noch zukünftige Baupraxis bedeutet das nicht mehr und nicht weniger, als dass die Summe aller technischen Systeme eines Gebäudes unter Beachtung beider Gesichtspunkte als eine organische Einheit zu gestalten ist. Was ist aber der Inhalt dieser organischen Einheit aus Kunst und Technik?

Die einzig mögliche Antwort: Es kann nur der Mensch selbst sein. Technische Systeme sind kein Selbstzweck sondern dienen dem Menschen und seinen Bedürfnissen. Jeder gestaltenden Tätigkeit liegt am Anfang die Frage nach dem Bedarf zugrunde. Dieser leitet sich von den Bedürfnissen ab.

DER MENSCH IM MITTELPUNKT ALLER ÜBERLEGUNGEN

Die wissenschaftliche Erforschung menschlicher Bedürfnisse und des daraus resultierenden menschlichen Handelns erfolgt heute schwerpunktmäßig im Rahmen von Motivationstheorien und bilden ein relativ neues Forschungsgebiet der Psychologie. Obwohl im Rahmen der Grundlagenermittlung wesentliche Vorraussetzung für den gesamten Planungs- und Bauprozess festgelegt werden, wird dieser entscheidende Vorgang im Rahmen heutiger Theorien des Projektmanagements unzureichend erfasst. Berücksichtigt man die Erkenntnis, dass jedes menschliche Handeln in letzter Konsequenz aufgrund von Bedürfnissen erfolgt, bieten sich gängige Motivationsmodelle geradezu an, die Bedarfsermittlung strukturiert durchzuführen. Sie richtet sich immer direkt an den Bauherrn und erfasst darüber hinaus die Menschen, die das Gebäude nutzen werden mit dem Ziel, eine hohe Identifikation und damit den Erfolg einer Baumaßnahme sicherzustellen. Kann es aber darum gehen, Bedürfnissen unreflektiert eine wie auch immer geartete Gestalt zu verleihen? Diese Frage lässt sich beispielhaft anhand von Sicherheitsbedürfnissen beantworten:

EINSEITIGE GESTALTUNG FÜHRT IN DIE SACKGASSE

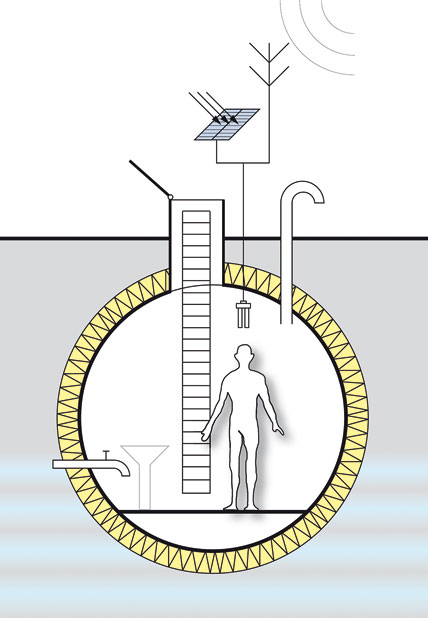

Das Thema Energie ist ohne Zweifel eines der großen Themen in der aktuellen Baupraxis. Je nach Sichtweise geht es bei dem Energieverbrauch von Gebäuden entweder um die Sorge, für ständig steigende Energiekosten im übertragenen Sinne Geld verbrennen zu müssen oder um die Sorge, in Zukunft in einer Welt leben zu müssen, die aus dem natürlichen Gleichgewicht geraten ist. Es handelt sich offenbar um existenzielle Bedürfnisse, die außerhalb eines jeden Zweifels zu stehen scheinen. Verfolgt man diese Bedürfnisse dagegen zu einseitig entsteht ein Problem, das die heutige und vielmehr noch zukünftige Baupraxis zunehmend berührt: Würden Gebäude ausschließlich nach energetischen Gesichtspunkten gestaltet werden, müssten nur noch Kugeln ohne Fenster am besten im Erdreich gebaut werden. Die Hülle wäre meterdick isoliert, und der Restwärmebedarf könnte im Wesentlichen durch eine Kombination aus Photovoltaik und Energiesparleuchten sichergestellt werden (Bild 5).

Bild 5: Das Energiesparhaus der Zukunft? Auch zu einseitige Gestaltungskriterien, wie energetische Qualität, führen baulich in eine Sackgasse.

Spielen dagegen Kostengesichtspunkte oder Umweltbewusstsein überhaupt keine Rolle eröffnet sich ein entgegengesetztes Bild, das nicht nur Fiktion sondern gebaute Wirklichkeit darstellt: Eine Skihalle mitten in der Wüste in den Vereinigten Arabischen Emiraten (Ski Dubai). Beide Extreme machen deutlich: Es lauern neue Sackgassen für die heutige und zukünftige Baupraxis, wenn zu einseitig gestaltet wird. Systemdenken am Bau kann sich nicht auf einen isolierten Umgang mit technischen Fragestellungen des Bauens alleine beschränken.

Nachhaltiges Bauen kann nur bedeuten, den Menschen in den Mittelpunkt aller Überlegungen zu stellen, seine vielfältigen Bedürfnisse gut zu kennen und ihnen in einem der Bauaufgabe angemessenen Verhältnis zueinander Gestalt zu verleihen. Mit der Qualität der Bedarfsermittlung steht und fällt der gesamte Planungs- und Bauprozess. Eine sorgfältige Bedarfsermittlung am Anfang jeder Baumaßnahme bildet die Grundlage, schlüssige Ideen überhaupt erst finden zu können. Aus diesem Anspruch erwachsen keine unerheblichen Fragen für das Projektmanagement der Gebäudetechnik.

PROJEKTMANAGEMENT DER GEBÄUDETECHNIK

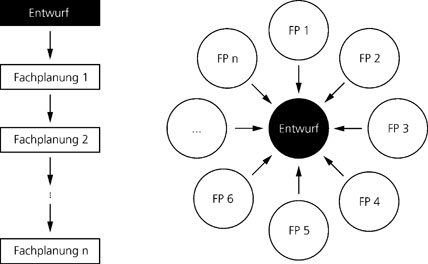

Die Herausforderung Gebäude zu gestalten stellt sich traditionell für Architekten im Umgang mit den Möglichkeiten der Bautechnik ihrer Zeit. Grundsätzlich kann man dem Architekten unterstellen, dass er als Entwurfsverfasser vorrangig an der optimalen Lösung einer jeden Bauaufgabe interessiert ist. Aufgrund der Komplexität heutiger Bauprogramme ist es dem Architekten allerdings heute vielfach nicht mehr möglich, alle Zusammenhänge des Bauens alleine zu erfassen. Während der althergebrachte Planungsprozess, bei dem zunächst der Entwurf angefertigt wird und dann die Integration des Fachwissens additiv erfolgt, heutigen Bauaufgaben eher selten gerecht werden kann, kommt dem "Integralen Planungsprozess (IP)" eine wachsende Bedeutung zu. Aber auch der Runde Tisch mit einer Vielzahl von Fachplanern und Spezialisten (Bodengutachter, Tragwerksplaner, Bauphysiker, Baubiologen, Bauakustiker, Sachverständige für Schall-, Wärme- und Brandschutz, Fachplaner für Licht-, Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektrotechnik, Spezialisten für Computer- und Medientechnik, Steuer- und Regeltechnik usw.) hat seine organisatorischen Grenzen für den Entwurfsverfasser (Bild 6).

Bild 6: Additiver- und Integraler Planungsprozess (IP) heutigen Bauens.

NEUE AUFGABE - GEBÄUDE-SYSTEM-DESIGN

Vielmehr sollte bereits zu einem möglichst frühen Zeitpunkt eine gemeinsame Planungsgrundlage für einen Integralen Planungsprozess gestaltet werden. Diese Aufgabe könnte der Architekt in Kooperation mit dem Tragwerksplaner und einem Gestalter für die Systeme der Gebäudetechnik übernehmen. Darauf aufbauend wird dann das erforderliche Wissen der Fachplaner und Spezialisten integriert. An dieser Stelle sei die Frage gestattet:

Wer gestaltet die Systeme der Gebäudetechnik, die in zunehmendem Maß integraler Bestandteil der Architektur werden? Was ist mit der Automation, die Gebäudetechnik und Bautechnik untrennbar miteinander vernetzt? Während Architekten eher unzureichend dafür ausgebildet sind, auch gestaltend auf Gebäudetechnik einwirken zu können, betreten die verantwortlichen Handwerksmeister, Techniker und Fachingenieure auf diesem Gebiet absolutes Neuland.

Gerade hier klafft eine riesige Lücke zwischen den Möglichkeiten neuer innovativer Technologien und den aktuellen Qualifikationen der am Bau Beteiligten (Projektmanager, Planer, Bauunternehmer, Hersteller), diese Technologien im vollen Sinne des Wortes zu gestalten. Es fehlt ein umfassendes Verständnis für die immer komplexer werdenden Systeme der Gebäudetechnik, die zunehmend integraler Bestandteil der gesamten Architektur werden.

INNOVATIVE WEITERBILDUNG BIETET NEUE PERSPEKTIVE

Die DIAL GmbH hat sich seit einigen Jahren intensiv mit der Herausforderung einer neuen Betrachtungsweise der Gebäudetechnik auseinandergesetzt. Genau auf die geschilderten Rahmenbedingungen der heutigen und zukünftigen Baupraxis werden die Teilnehmer einer innovativen Weiterbildung vorbereitet: den Lehrgang zum "Gebäude-System-Designer (GSD)". Er richtet sich an alle Fachleute, die bereits Erfahrungen in ihren Bereichen gesammelt haben und sich darauf aufbauend ein übergreifendes Wissen über die Möglichkeiten moderner Gebäudetechnik aneignen möchten. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei auch die wachsende Tendenz zur Generalisierung von Leistungsbereichen des Bauens wie z.B. der Generalplanung.

Bild 7: Lehrgangsteilnehmer in einem GSD-Workshop.

FAZIT

Die Möglichkeiten moderner Technologien erscheinen nahezu unbegrenzt. Es erscheint aber mehr denn je notwendig, die aktuelle Baupraxis der Gebäudetechnik zu hinterfragen, um letztlich erweiterte Freiheiten und das Vorstoßen in neue Bereiche des Bauens zu ermöglichen. Ziel und Inhalt aller Überlegungen muss dabei der Mensch sein. Auch die Hersteller sind betroffen: Nicht nur in der Forschung und Entwicklung neuer Produkte sondern vielmehr in der Gestaltung baulicher Gesamtsysteme liegen Nutzen und Erfolg moderner Gebäudetechnik begründet. Systemdenken am Bau ist also weniger eine Frage der Technik als vielmehr eine Frage der Inhalte. Diese Inhalte gilt es systematisch zu entwickeln - eine der Hauptaufgaben des Gebäude-System-Designers.

Autor: : Dipl. Ing. Architekt Dietmar Half, DIAL GmbH

Bilder: DIAL GmbH, Lüdenscheid

www.dial.de