Suche nach Wärme

Mit einer Thermografiekamera kann der SHK-Handwerker Fehler in der Hausinstallation erkennen

Alexander Weinrich von Weinrich Haustechnik und Stefan Fronius von Fronius Haustechnik sind überzeugte Anwender: Wenn sie wegen einer Notlage zum Kunden gerufen werden, nehmen sie fast immer eine Wärmebildkamera mit. Beide setzen auf die Technik, schnell Leckagen aufzuspüren oder den Verlauf von Leitungen zu erkennen.

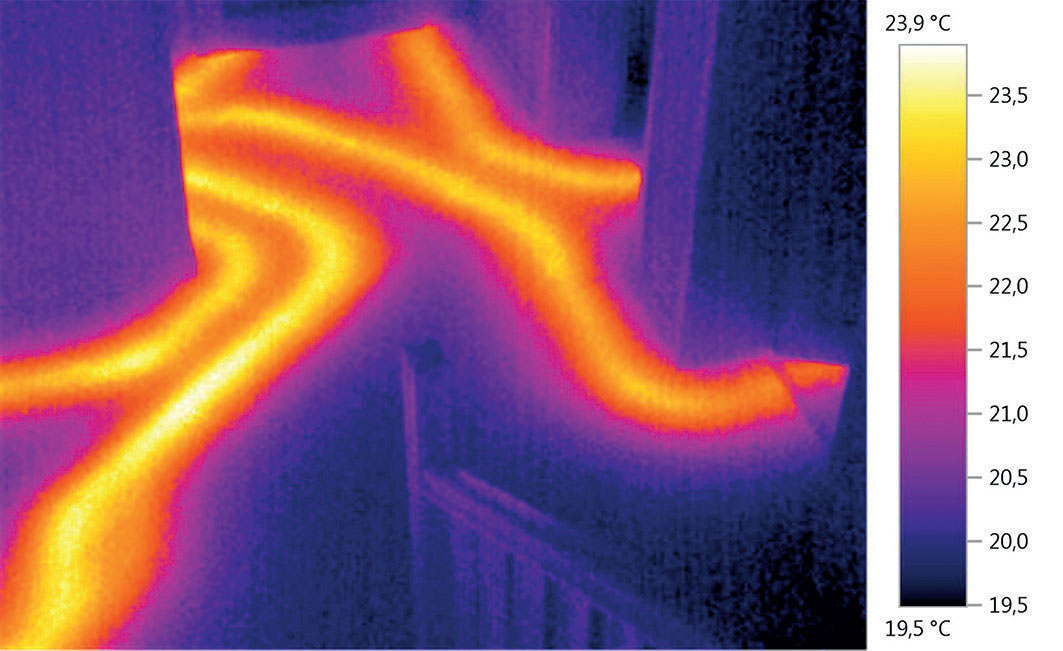

Eine Thermografiekamera „sieht“ Wärme. Im Gegensatz zum Menschen nimmt sie die Infrarotstrahlung eines Körpers über das Objektiv auf und stellt sie als sichtbares Bild dar. Die Bereiche gleicher Temperatur sind farbig gleich dargestellt. Deshalb werden Thermografiekameras auch als Wärmebildkameras bezeichnet.

Wärme- oder Kälteverluste lokalisieren

Ein reibungsloser Betrieb einer haustechnischen Anlage setzt regelmäßige Wartungsarbeiten und Inspektionen voraus. Thermografische Untersuchungen ermöglichen eine schnelle Zustandskontrolle von Rohrleitungen, Ventilen, Heizkörpern, Pumpen und anderen Systembauteilen. Thermisch auffällig belastete Bauelemente werden ebenso entdeckt wie auffällige Vor- und Rücklauftemperaturen bei Heizkreisverteilern, fehlende oder mangelhafte Isolierungen bei Leitungen und Anlagen oder eine durch Verschlammung ineffiziente Wärmeabgabe von Heizkörpern.

Leitungs- und Leckageortung

Unter Putz oder im Estrich verlegte Leitungen bedeuten im Schadensfall Stemmarbeiten und viel Aufwand. Wird ein Wasserverlust in einer Leitung festgestellt, steht der Installateur nicht nur vor dem Problem, dass der Leitungsverlauf meist unbekannt ist. Das Wasser kann zudem an Stellen aus Wand, Decke oder Boden austreten, die von der eigentlichen Leckage mehr oder weniger weit entfernt sind. Mit der Infrarotkamera lassen sich sowohl Leitungsverläufe bei Wand- oder Fußbodenheizungen lokalisieren als auch Leitungsleckagen anhand von „Hot Spots“ eingrenzen. Weil durchfeuchtete Bauteile ein anderes Wärmeabstrahlverhalten haben als trockene Bereiche, lassen sich diese Leitungslecks an Warm- oder Kaltwasserleitungen ebenso erkennen wie Undichtigkeiten von Abwasserleitungen.

Manchmal lassen sich Schadensstellen aufgrund individueller Randbedingungen wie Konstruktionen, Schichtaufbauten, Isolierungen, unterschiedlichen Verlegungstiefen nicht eindeutig bestimmen. Auch geringere Leitungsisolierungen im Bereich von T-Stücken und Bögen können zu Fehlinterpretationen führen. Dann ist der parallele Einsatz mehrerer Messverfahren empfehlenswert, wie etwa von elektroakustischen Messungen oder Feuchtesensoren.

Was sollte die Kamera können?

Die Qualität von Wärmebildern ist abhängig von der Leistungsfähigkeit der IR-Kamera. Insbesondere die Auflösung des Kamera-Detektors spielt dabei eine entscheidende Rolle. Je höher diese ist, desto besser ist die Wärmebild-Qualität und desto mehr Details lassen sich erkennen. Sie liegt bei Einsteigerkameras bei 160 x 120 IR-Bildpunkten, was 19 200 einzelnen Messwerten entspricht. Mehr Details sind mit höher aufgelösten IR-Kameras, z.B. mit 320 x 240 oder 640 x 480 IR-Bildpunkten, erkennbar.

Ebenso wichtig ist die thermische Empfindlichkeit, auch NETD-Wert genannt. Sie gibt die kleinste Temperaturdifferenz an, die vom Detektor erfasst werden kann und sollte zwischen 0,1 und 0,05 K bei 30°C liegen, je kleiner desto besser.

Auch die geometrische Auflösung (IFOV-Wert) entscheidet über die Messgenauigkeit. Sie ist abhängig vom Objektiv und definiert die kleinstmögliche Messfleckgröße. Sie entscheidet darüber, wie genau gemessen werden kann. Hilfreich ist es hier, wenn das Objektiv austauschbar ist, z.B. ein Weitwinkel- und Teleobjektiv verwendet werden kann.

Wärmebilder aufnehmen …

Während der Messung sucht die Serviceperson mit der Infrarotkamera die Anlage ab und dokumentiert Auffälligkeiten per Wärmebild, Sichtfoto, schriftlichen Notizen oder Sprachaufzeichnungen. Sowohl die Aufnahme von Wärmebildern als auch deren Interpretation und Auswertung setzt Fachwissen, Know-how und Erfahrung voraus. Übersieht man bestimmte Randbedingungen und Fehlerquellen, sind die Ergebnisse fehlerhaft.

Zu jeder Thermografieaufnahme sollte parallel auch ein Digitalkamera-Foto (Lichtbild) angefertigt werden, um später bei der Auswertung der Thermogramme lokalisierte Schwachstellen und Leckagen einfacher zuordnen zu können. Schon während der Messung sollten Thermogramme auf dem Display vorab begutachtet werden, um einen ersten Eindruck zu erhalten. Für diese erste Vor-Ort-Auswertung halten Thermografiekameras zahlreiche Funktionen bereit, mit denen sowohl das aktuelle als auch alle bereits aufgenommenen und im internen oder externen Bildspeicher enthaltenen Thermografiebilder ausgewertet werden können. Zu den geräteabhängigen Auswertefunktionen zählen die Anzeige der Temperaturskalierung, die Position und der Wert der Min-/Max-Temperatur u.a.

Auswertung der Bilder

Die eigentliche Auswertung der Wärmebilder erfolgt entweder mithilfe einer App direkt beim Kunden oder mit der zum Kamera-Lieferumfang gehörenden Auswertesoftware im Büro. Deren Funktionen zur Analyse und Berichterstellung sind umfangreicher und detaillierter: Thermogramme können modifiziert, optimiert, analysiert, Digitalfotos gegenübergestellt oder überlagert und zu einem nachvollziehbaren Thermografiebericht zusammengestellt werden.

Sinnvolle Ergänzung für SHK-Techniker

Die Thermografie hat sich im SHK-Bereich als zuverlässige und wirtschaftliche Messmethode zur Inspektion, Leckagesuche, Bauwerksdiagnostik, für die Auftragsakquise oder Qualitätskontrolle und für viele weitere Zwecke etabliert. Die berührungslose, zerstörungsfreie Messung hilft u.a. Reparaturmaßnahmen einzugrenzen, Gebäudeschäden zu vermeiden, die Haustechnik instand zu halten.

Bilder: Testo