Störfälle, Schäden und Chancen

Bundesfachgruppe SHK erörterte zahlreiche Themen

Die üppige Tagesordnung behandelte Schäden und Störfälle bei Sanitär und Heizung, doch im Vordergrund der Bufa-Tagung am 6. und 7. Oktober in Potsdam standen die Chancen für das SHK-Handwerk in den kommenden Jahren.

Was hat das SHK-Handwerk mit dem Klimaschutz zu tun? Eine ganze Menge. Ende November startet die Weltklimakonferenz in Paris, auf der dringend benötigte verbindliche Einsparziele für die Begrenzung von Treibhausgasen festgeschrieben werden sollen. Im Vorfeld haben Energieexperten in Brüssel oder Berlin an Konzepten gearbeitet, um zumindest auf dem Papier darlegen zu können, wie geeignete Effizienzmaßnahmen diese Ziele erreichen können. Dabei gewinnt der Wärmemarkt in der politischen Wahrnehmung endlich die ihm zustehende Bedeutung. Und auf der wichtigen „letzten Meile“ der Umsetzung übernimmt das SHK-Handwerk eine bedeutende Mittlerrolle.

Aktionsplan Energieeffizienz läuft

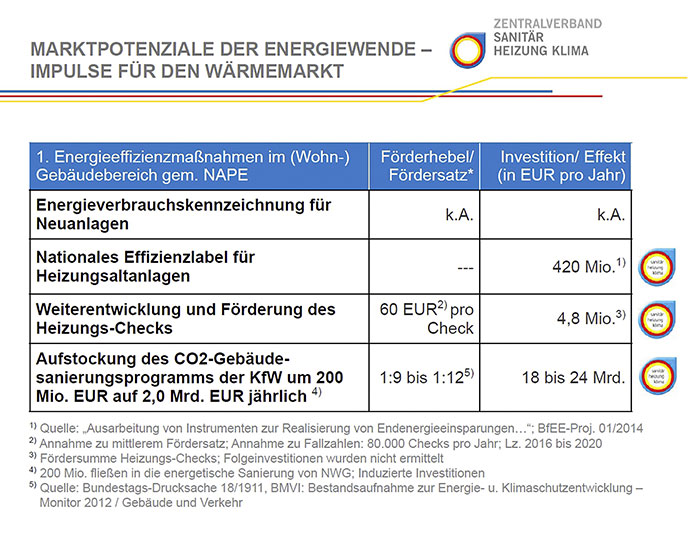

Das kommende Fördergeld für den Heizungs-Check und die beabsichtigte Vergütung beim Austausch alter Pumpen haben bereits in den letzten beiden Ausgaben für Schlagzeilen gesorgt. Diese Themen sind jedoch nur ein Teil des Nationalen Aktionsplanes für Energieeffizienz (Nape), der insgesamt weit mehr Punkte enthält. Thematisch eng verbunden ist beispielsweise die Ende September in Kraft getretene Verbrauchskennzeichnung für neue Heizungsanlagen und deren Komponenten. Doch auch die Kennzeichnung alter Wärmeerzeuger soll in wenigen Wochen starten – und dem SHK-Handwerk wird dabei eine Sonderrolle übertragen.

Altanlagenlabel startet Anfang 2016

Betagte Heizgeräte, die vor 1986 installiert wurden, stehen ab Januar 2016 im Fokus des Altanlagenlabels. Dem Wirtschaftsminister ist daran gelegen, dass der Betreiber einer solchen mindestens 30 Jahre alten Wärmequelle durch seinen Heizungsbauer über die Ineffizienz aufgeklärt wird. Ausschließlich für Heizgeräte dieses Mindestalters ist das Altanlagenlabel zunächst gedacht. Eine Datenbank über Altgeräte und deren Einstufung ist in Vorbereitung. Für den SHK-Betrieb eröffnet sich dadurch die besondere Möglichkeit, durch seine Beratungskompetenz eine individuell entwickelte Modernisierung für mehr Energieeffizienz anbieten zu können.

Weder findigen „Beratungsfirmen“ soll es gestattet sein, per Türgeschäft von Heizungskeller zu Heizungskeller zu ziehen und Endverbraucher durch das Label zu verunsichern, noch wird der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger 2016 aktiv. Erst ab dem Folgejahr soll Letztgenannter tätig werden und Altgeräte im Zuge der Feuerstättenschau labeln, die bis dahin noch nicht von einem Heizungsbauer im Rahmen einer Inspektion gekennzeichnet worden sind.

Bis Ende 2015 wird die SHK-Organisation für seine Mitgliedsbetriebe ein Merkblatt zum Altanlagenlabel verfassen, denn momentan sind die Rahmenbedingungen noch nicht bis ins Detail festgelegt. Gleichzeitig entsteht im Wirtschaftsministerium eine Info, die sich an Endverwender richtet und vom Heizungsbauer bei seinem Kundenkontakt ausgehändigt wird.

Weiterbildung lohnt sich

Wichtiges zum Altanlagenlabel sollen diejenigen vermittelt bekommen, die sich im Rahmen einer Präsenzschulung für den Heizungs-Check 2.0 bei ihrem Landesverband anmelden. SHK-Fachbetriebe, die sich erstmalig für den Heizungs-Check schulen lassen wollen, erhalten durch ihren jeweiligen Landesverband ein entsprechendes Angebot. Aus organisatorischen Gründen kann ein solcher Kurs für den Heizungs-Check 2.0 durchaus auch erst im neuen Jahr starten.

Wer vor Jahren am Schulungskonzept zum Heizungs-Check 1.0 teilgenommen hat, benötigt ein Update an Fachkenntnis. Sonst kann er durch die Bafa keine nötige Autorisierung für das Förderprogramm bekommen. Die Weiterbildung macht Sinn, denn wichtige Komponenten der Anlagentechnik wie Biomasse, Wärmepumpe oder die Trinkwarmwasserbereitung wurden damals ausgeklammert – sind aber inzwischen integriert. Für den Heizungs-Check in Neuauflage soll diesem Personenkreis noch vor Jahresende ein Angebot zum E-Learning gemacht werden. Dieses Zusatzwissen wird durch einen Abschlusstest überprüft und erst nach bestandenem Test kann es eine Autorisierung für den Heizungs-Check 2.0 geben.

Millionen Pumpen arbeiten ineffizient

Das Thema Energieeffizienz bringt den Fachbetrieben weitere Markt-Chancen: Dass der geförderte Austausch stromfressender Pumpen (siehe letzte Ausgabe) keine Idee aus dem Wirtschaftsministerium ist, wurde auf der Bufa-Sitzung deutlich. Hinter den Bestrebungen zur Energieeinsparung steht die EU-Vorgabe, dass hocheffiziente Pumpentechnik bis 2018 für alle freiliegenden Bauformen zur Verfügung stehen muss. Doch auch die in Heizgeräten integrierten Umwälzpumpen sollen im Nachgang einbezogen werden. Argumente von Herstellern, dass dies nicht möglich sei, gelten als vorgeschoben. Im Markt befinden sich etwa 22 Mio. Umwälzpumpen, die nach einer Betriebszeit von etwa 10 Jahren zum Austausch anstehen.

Störpotenzial: Blei im Trinkwasser

Einmal mehr beschäftigte sich die Bufa mit der Verwendbarkeit von Werkstoffen in der Trinkwasser-Installation und der Einhaltung des Blei-Grenzwertes. Eine Reihe Technischer Referenten beklagte, dass einige Hersteller bislang ignorieren, dass durch den Einbau bestimmter Komponenten Probleme entstehen können. Während bei bedenklichen Lebensmitteln fast zwangsläufig eine sofortige Rückrufaktion ausgelöst wird, ist man bei Komponenten für die Trinkwasser-Installation davon weit entfernt. Es gibt keine rechtliche Grundlage dazu. Denn es gelten Übergangsfristen für die Verwendung von Produkten, die beispielsweise zulässige Kleinstmengen von Blei ans Trinkwasser abgeben können.

Dramatische Auswirkungen zeigen sich auch nicht durch die minimale Bleiabgabe eines einzelnen Produktes in der gesamten Trinkwasser-Installation. Wie die Praxis zeigt, kommt es möglicherweise erst dann zu einer unzulässigen Überschreitung des Bleigrenzwertes, wenn sich minimale Abschwemmraten mehrerer Komponenten in einer Trinkwasser-Installation summieren. Eine groteske Situation entsteht: Erst diese Addition führt dazu, dass nicht der Hersteller von Rohr oder Armatur ein mangelhaftes Werk erstellt, sondern der Errichter der häuslichen Installation – damit steht der Handwerksbetrieb am Pranger.

Dieser Zusammenhang erklärt, warum aus juristischer Sicht eine Scheinsicherheit entstehen kann: Das Blei-Problem lässt sich nicht dadurch lösen, dass der einzelne Sanitärbetrieb oder die SHK-Handwerksorganisation von Herstellern eine Konformitätserklärung fordert, ob das jeweilige Produkt den Vorgaben der Trinkwasser-Verordnung entspricht. Eine solche Beteuerung würde das Problem nicht ausräumen. Das Risiko für den Sanitärbetrieb lässt sich allenfalls minimieren, denn es gibt für alle Materialien derzeit keine absolute Sicherheit, dass nicht doch erhöhte Bleiwerte im Trinkwasser festgestellt werden können.

Jedoch lässt sich ein hohes Maß an rechtlicher Absicherung dadurch gewinnen, dass die Handwerksbetriebe zunächst einmal der SHK-Berufsorganisation angehören und als Mitgliedsbetrieb Hersteller wählen, die eine Haftungsübernahmevereinbarung (HÜV) abgeschlossen haben. Alle Infos dazu einschließlich der Liste der HÜV-Partner zum Download im internen Bereich von www.zvshk.de (als Suchwort den Quicklink QL1011599 eingeben).

Störpotenzial: Partikel in Gasleitungen

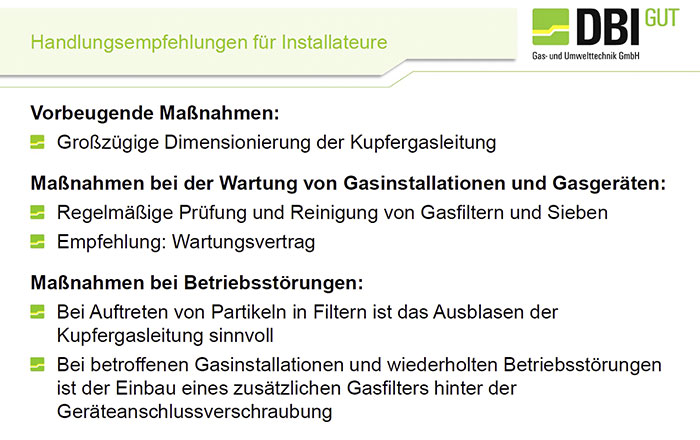

Es sind Gasleitungen aus Kupfer, die in einigen wenigen Regionen Probleme bereiten. Dabei sorgt Schwefelwasserstoff dafür, dass es auf den Innenflächen des Kupfers zu einer Belagbildung kommt (Sulfid). Partikel können sich daraus ablösen und Gerätefilter zusetzen, sodass die Gasanlage mangels Fließdruck abschaltet.

Erstmalig wurde das Problem 2002 dokumentiert und in den letzten 10 Jahren haben zwei Feldversuche im Auftrag des DVGW Details über Ursache und Wirkung ermitteln können. Dennoch konnte bislang nicht geklärt werden, warum dieses Phänomen nur in einigen Regionen sporadisch auftritt. Vermutungen, dass es mit Unregelmäßigkeiten bei der Einspeisung verschiedener Gasqualitäten zu tun haben könnte, haben sich nicht erhärten lassen.

Den Fachbetrieben wird empfohlen, bei Störungen nicht gleich diverse Bauteile auszutauschen, sondern zunächst abzuklären, ob Filter verstopft sind. Wenn ja, sollte der Fachbetrieb dem Betreiber einen Wartungsvertrag anbieten. Erst wenn eine Verstopfung zum wiederholten Mal auftritt, empfiehlt sich ein Ausblasen der Gasleitung – mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Auch die Installation eines etwa faustgroßen Gasfilters ist möglich. Nach TRGI kann der Gasfilter entweder vor das Gasdruckregelgerät oder nach der Geräteanschlussverschraubung gesetzt werden.

Aktuelles in Kürze

- Nach jahrelangem Tauziehen hatten sich Handwerk und Heizungsindustrie vor fünf Jahren auf eine gemeinsame Fachinformation geeinigt, um eine Steinbildung in Umlaufwasserheizern abwenden zu können. In Anlehnung an die VDI 2035 sollten praxisgerechte Vorgaben bestehen, falls ein besonderes Füll- oder Ergänzungswasser nötig wird. Doch wie die Praxis zeigt, löst die Fachinfo das Thema Steinbildung noch immer nicht befriedigend. Sicherheit für den Handwerksbetrieb gibt es erst dann, wenn ihm der Hersteller für das jeweilige Gerät in der jeweiligen Einbausituation eine Freigabe erteilt. Die Bufa kommt zu dem Schluss, dass erst eine weitere Überarbeitung der Fachinfo eine Verbesserung bringen kann.

- Mit dem VDI soll es in Kürze einen Kooperationsvertrag geben, um die Weiterbildung für die Fachbetriebe in Zukunft miteinander zu koordinieren. Das erste Projekt soll das gemeinsame Schulungsangebot zur Gefährdungsanalyse betreffen (VDI 6023, Hygiene in der Trinkwasser-Installation). Der Start soll im kommenden Jahr sein.

- Zur Gaswärmepumpe sollen Fachbetriebe das Wichtigste an einem Weiterbildungstag vermittelt bekommen. Dazu machen die Landesverbände ab dem ersten Quartal 2016 ein Schulungsangebot. Die Initiative Zukunft Erdgas sowie die Hersteller Broetje, Vaillant und Viessmann sind Partner.

- Umstellung von L- auf H-Gas: Durch die Liberalisierung des Gasmarktes sowie durch erschöpfte Vorkommen wird es in den Regionen, in denen derzeit noch L-Gas angeboten wird, zur Umstellung auf H-Gas kommen. Das kann je nach Versorgungsgebiet in den Jahren 2016-2018 oder 2019-2023 erfolgen. 4 bis 5 Mio. Gasgeräte, vor allem in den Bundesländern NRW und Niedersachsen, werden von der Umstellung betroffen sein. Der DVGW prüft derzeit in Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk sowie den Geräteherstellern, mit welchem Störpotenzial durch schwankende Gasqualität während der Umstellungsphase zu rechnen ist.

- Stichwort Wohnungslüftung: Die DIN 1946-6 befindet sich in der Überarbeitung. Zur Diskussion steht, dass es nicht allein um den Feuchteschutz in Gebäuden gehen darf. Vielmehr ist der Erhalt der Gesundheit das höher zu bewertende Schutzziel. Die bedarfsgerechte Steuerung soll in die DIN 1946-6 aufgenommen werden, um auf Feuchte und CO2-Gehalt Einfluss nehmen zu können. Das Forum Wohnungslüftung (24. November 2015 in Berlin) wird das Thema genauer behandeln.

- Zur Verbrennungsluftversorgung von Gasgeräten soll bis Mitte 2016 eine Fachinfo herauskommen, die neue verlässliche Vorgaben beinhaltet. In vielen Fällen zeigt sich, dass der Rauminhalt des Aufstellraumes als Bemessungsgröße untauglich ist. Vielmehr kommt es auf den erforderlichen Mindestluftwechsel an.

- Die Ursache für Schäden in Trinkwasser-Installationen im Versorgungsgebiet Dorsten-Holsterhausen konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Untersuchungen gehen weiter. Anfang November (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) hat es ein weiteres Treffen von Beteiligten gegeben.

- Korrosionsschäden an emaillierten Warmwasserbereitern werden dem Landesverband Sachsen-Anhalt gemeldet. Auswirkungen zeigen sich nördlich bis Bremen und östlich bis Eisleben. Sowohl auf der Heizschlange als auch an der Emaille bilden sich Blasen. Die Ursache wird in sehr weichem Wasser der Rappbodetalsperre vermutet. Eine Aufhärtung des Trinkwassers findet seit einigen Jahren nicht mehr statt, lediglich wird der ph-Wert von den Harzwasserwerken mit Natronlauge eingestellt.

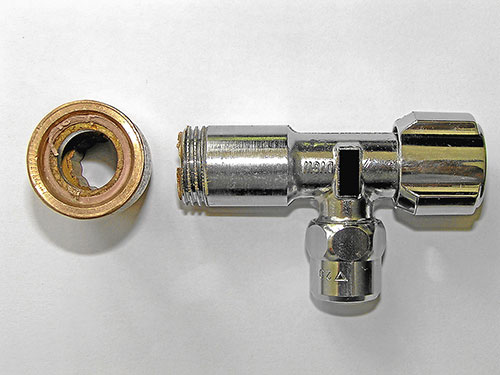

- Seit Jahren lassen sich zahlreiche Schäden durch abgerissene selbstdichtende Eckventile dokumentieren. Zu den Schäden kommt es auch dann, wenn die Installateure die mitgelieferten Einbau- und Montagehinweise beherzigen. Die Schadensbilder offenbaren meist dasselbe Ergebnis: den Abriss des Gewindes im Bereich des Dichtringes. Als Ursache steht längst fest, dass es an der mangelnden Kompatibilität der Eckventile (unterschiedlicher Hersteller) und den Hahnverlängerungen liegt. Etliche Gespräche mit Herstellern zeigen Erfolg. Es gibt inzwischen eine Lösung: Hier besteht das Eckventil aus einer bleifreien und hochfesten Kupfer-Zink-Legierung. TD