Mit der Kraft der Sonne wärmen

Solarthermieanlagen gehören zu den Standards umweltbewussten Bauens

Die Sonne schickt Wärme im Überfluss. Kein Wunder also, dass viele Hauseigentümer in thermische Solarsysteme investieren möchten. Unabhängig von der Entwicklung der Öl- und Gaspreise beflügeln staatliche Förderprogramme und rechtliche Vorgaben den Markt. Auch technischer Fortschritt und sinkende Preise begünstigen die Einstellung beim Nutzer.

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland rund 100 000 neue Solarwärmeanlagen installiert worden. Insgesamt sind es bereits mehr als zwei Millionen, gab der Bundesband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) im Februar des Jahres bekannt. Die Verbände hoffen auf eine Marktbelebung, beispielsweise infolge der Verbesserung der Wärmestandards im Neubau. Nach der Anhebung der Anforderungen in der Energieeinsparverordnung zu Jahresbeginn 2016 könnte Solartechnik hier zum Heizstandard werden, so die beiden Verbände.

In Kombination mit einem Brennwertkessel bietet Solarthermie Bauherren eine besonders preiswerte Möglichkeit, die neuen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Weitere Wachstumsimpulse dürften vom neuen Heizungslabel ausgehen, das seit September 2015 für Neuanlagen und seit Januar 2016 für bestimmte Altanlagen gilt. Die Bundesregierung hat zudem erst kürzlich die Förderkonditionen für den Einbau von Solarheizungen deutlich verbessert. So zog die Nachfrage nach den beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) erhältlichen Zuschüsse Ende 2015 erheblich an. Aber auch bei Bestandsbauten kann die Nachrüstung einer Solaranlage lohnend sein. Denn die Preise für die Anlagen sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken.

Für Handwerksbetriebe von Vorteil ist außerdem, dass namhafte Hersteller Komplettsysteme bieten, bei denen alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind. Ein zusätzliches Plus: Obwohl Solarthermiesysteme mit der Zeit immer komplexer geworden sind, lassen sie sich heute leichter vermarkten.

Komponenten der solarthermischen Anlagen

Solarthermische Anlagen bestehen im Wesentlichen aus drei Komponenten: den Solarkollektoren, einem Solarspeicher sowie einer Regeleinheit. Die Kollektoren wandeln die Strahlung der Sonne in Wärme um und übertragen sie auf ein Wärmeträgermedium, die Solarflüssigkeit. Bei der Solarflüssigkeit handelt es sich meist um eine Mischung aus Wasser und einem Frostschutzmittel. Einige Hersteller setzen aber auch auf reines Wasser mit unterschiedlichen Vorkehrungen gegen Einfrieren.

Der Solarregler erkennt, wenn die Speichertemperatur zu niedrig ist und setzt die Solarpumpe in Gang. Wärme von den Kollektoren gelangt auf diese Weise in den Speicher. Ist der Speicher voll oder andere Parameter erreichen ihre Grenzwerte, schaltet der Regler die Pumpe wieder aus. Er übernimmt aber auch weitere Funktionen wie Urlaubsschaltung, Drehzahlregelung oder Legionellenschaltung.

Viel hilft nicht unbedingt viel: Zu groß dimensionierte Anlagen schlagen auf Budget und Effizienz. Zu große Kollektorflächen produzieren nicht nutzbare Energieüberschüsse in den Sommermonaten. Ein zu großer Speicher muss häufiger nachgeheizt werden und strahlt über seine Oberfläche Wärme ab.

Technologische Aspekte von Sonnenkollektoren

In der Solarthermie kommen in Deutschland vornehmlich Flach- und Röhrenkollektoren zum Einsatz. Flachkollektoren sind vergleichsweise preiswert und sind daher mit Abstand die am meisten verbaute Kollektorart. Sie bestehen aus einem Gehäuse, in dem sich der Absorber befindet, das Herzstück des Kollektors. Seine dunkle Schicht wandelt die solare Strahlung in Wärme um. Auf der Rückseite des Absorbers verlaufen Rohre, in denen die Wärmeträgerflüssigkeit fließt und die die Wärme aufnimmt. Die Oberseite des Flachkollektors besteht aus einem speziellen, hochtransparenten Solarglas. Das Gehäuse ist gedämmt, um Wärmeverluste gering zu halten.

Ein Flachkollektor ist trotzdem nicht gleich Flachkollektor. Sie unterscheiden sich hinsichtlich Gehäusewerkstoffe, der Verbindung der Rohre mit dem Absorber sowie der Verlegeart der Rohre. Als Gehäusewerkstoff ist Aluminium weit verbreitet. Zum Einsatz kommen aber auch Edelstahl, Kunststoff und sogar Holz. Bei Absorbern finden sich Metalle bzw. Metallstreifen aus Kupfer, Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Die der Sonne zugewandte Oberfläche des Metalls ist i. d. R. mit Titanoxid beschichtet, ein Stoff, der Verluste durch Wärmestrahlung reduziert. Auf der Rückseite des Absorbers verlaufen die Wärmeträgerrohre entweder mäander- oder harfenförmig.

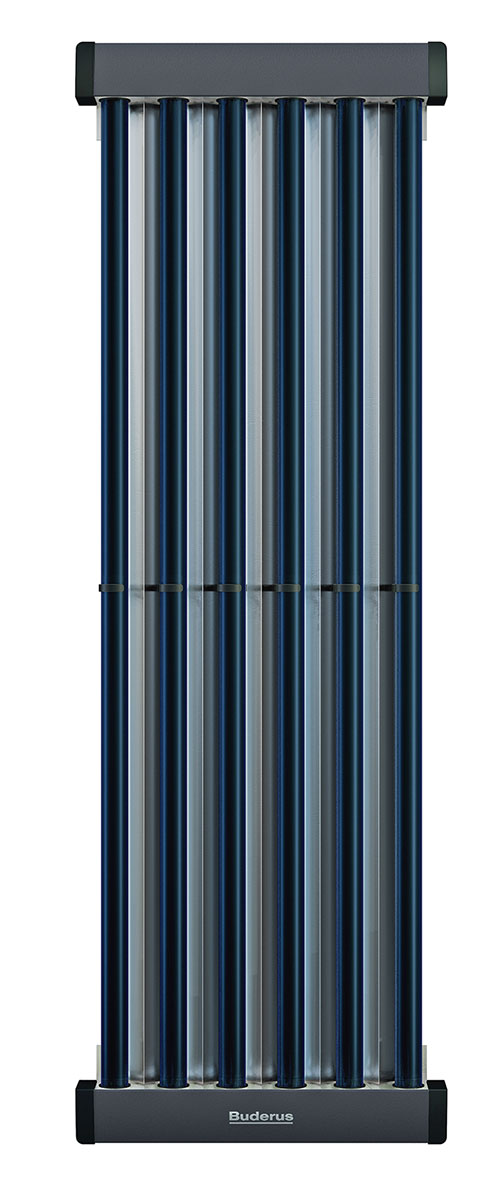

Bei einem Röhrenkollektor, auch Vakuum-Röhrenkollektor genannt, ist der Absorber nicht der Luft ausgesetzt. Die Absorberflächen befinden sich in Röhren, in denen ein Vakuum herrscht. Dies reduziert die Wärmeverluste im Vergleich zu einem Flachkollektor erheblich. Ein Vakuumröhrenkollektor arbeitet auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen noch effektiv, was für die Heizungsunterstützung ein Plus ist. Die Röhren lassen sich axial drehen und damit zur Sonne ausrichten, wenn die Dachfläche nicht exakt nach Süden weist. Das erhöht den Solarertrag.

Bei direkt durchströmten Vakuum-Röhrenkollektoren strömt die Wärmeträgerflüssigkeit durch die Röhre und zurück zum Speicher. Im Vergleich dazu gibt es indirekt durchströmte Vakuum-Röhrenkollektoren. Bei dieser Bauart wird die Glasröhre nicht direkt von der Wärmeträgerflüssigkeit durchströmt. Vielmehr liegt im Sammler ein Wärmeübertrager, der die Wärme aus der Röhre an die Sole abgibt. Als dritte Bauart kommt der CPC-Vakuumröhrenkollektor zum Einsatz. Er besteht aus zwei Glasröhren. Auf die inneren Röhren ist die Absorberschicht aufgetragen, die äußere hat den Parabolspiegel (daher der Name CPC: Compound Parabolic Concentrator).

Ob ein Flachkollektor oder ein Röhrenkollektor eingesetzt werden sollte, hängt von der Dachneigung und der Art der Nutzung ab. Röhrenkollektoren sind teurer, können aber bis zu 30 % mehr Wärme erzeugen.

Voraussetzungen für die Solarthermie

Auch wenn es manchmal nicht so aussieht, scheint die Sonne in Deutschland in ausreichender Länge und Intensität, um solarthermische Anlangen sinnvoll und effizient betreiben zu können. Grundvoraussetzungen sind eine geeignete und ausreichend große Fläche für die Kollektoren, eine möglichst günstige Orientierung und keine Verschattung. Die Dimensionierung der Anlage ist von der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen abhängig, von den Standortgegebenheiten, dem gewünschten Kollektortyp sowie dem Verwendungszweck. So müssen zur Trinkwassererwärmung andere Voraussetzungen erfüllt sein als bei einer Kombianlage.

Der optimale Neigungswinkel des Daches für den Betrieb einer Kombi-Anlage liegt zwischen 45 bis 70 Grad. Für die solare Trinkwassererwärmung liegt das Optimum bei 30 bis 50 Grad. Südausrichtung und Schattenfreiheit sollten immer gegeben sein, damit die Anlage einen möglichst hohen Ertrag liefert.

Auch die baulichen Voraussetzungen für eine Solaranlage sind zu beachten. Schnee- und Windlast je nach Region können eine Rolle spielen. In der Regel sind Gebäude neueren Baujahrs bereits mit einer ausreichenden Dachlastreserve gebaut. Ein Blick auf die Statik sollte dennoch erfolgen.

Mögliche Alternativen zur Installation von Kollektoren auf dem Hausdach ist auch die Nutzung der Fassade. Auch kann geprüft werden, ob bei zu kleiner Dachfläche Vakuum-Röhrenkollektoren – aufgrund der höheren Effizienz – eine Alternative darstellen.

Grundsätzliches zur Wirtschaftlichkeit

Bei der Errechnung der Wirtschaftlichkeit sind sehr viele Faktoren zu berücksichtigen, die sehr stark vom jeweiligen Einzelfall abhängen. Der Markt ist nach wie vor stark in Bewegung, die Forschung sucht neue, kostengünstige Materialien, um z. B. im Kollektorbereich Kupfer zu ersetzen oder für die Speicherung von Solarwärme effizientere Materialien anstelle von Wasser zu nutzen. Daher lassen sich an dieser Stelle nur einige pauschale Aussagen treffen.

Ab welchem Zeitpunkt eine solarthermische Anlage wirtschaftlich arbeitet, hängt sowohl von den Investitionskosten als auch von der Nutzungsdauer ab. Die Lebensdauer beträgt mindestens 20 Jahre. Die Zeit, ab der die Anlage ein Plus einfährt, liegt zwischen 8 und 14 Jahren. Innerhalb der Laufzeit lassen sich für einen Vierpersonenhaushalt in Bezug auf die Trinkwassererwärmung rund 60 % Energie einsparen. Bei einer Kombi-Anlage kommen rund 20 % der Heizkosten hinzu. Förderprogramme mit Zuschüssen und Zinserleichterung lassen die Investitionskosten sinken. Mit steigenden Preisen für fossile Energieträger steigt auch die Rentabilität der solarthermischen Anlagen. Die Berechnungen beruhen also immer auch auf Annahmen.

Aus ökologischer Sicht liegt die Sache wesentlich klarer. Der Zeitpunkt, ab dem die thermische Solaranlage mehr Energie erwirtschaftet als für ihre Produktion benötigt wurde, liegt bei rund 1,5 Jahren für die Trinkwassererwärmung und zwischen 2 und 4 Jahren bei Kombianlagen. Gleichzeitig vermeidet ein Vierpersonenhaushalt mit der Kraft der Sonne gut 16 t Kohlendioxid durch den Verzicht auf fossile Brennstoffe.

Komplexe Planung von Kombi-Anlagen

Mehr als jede fünfte, neu installierte Anlage nutzte im vergangenen Jahr bereits die solare Heizungsunterstützung. Während im Sommer ein solarer Deckungsgrad von 100 % möglich ist, kann dies im Winter nicht erreicht werden – es sei denn, die Anlage wurde speziell dafür ausgelegt. Bei Solaranlagen mit

Heizungsunterstützung müssen Aspekte des gesamten Gebäudekomplexes betrachtet werden. Grundsätzlich gilt, dass Gebäude mit hohen spezifischen Wärmelasten mehr Brennstoff und damit Kosten sparen als Niedrigenergiehäuser. Niedrigenergiehäuser aber erreichen einen deutlich höheren Deckungsbeitrag.

Für beide Gebäudetypen gilt: Je größer der Deckungsbeitrag ausfallen soll, umso größer muss die Solarkollektorfläche ausfallen. Das hat zur Folge, dass im Sommer viel Energie zur Verfügung steht, die gar nicht genutzt werden kann. Daher hat die Einbindung der Wärmeabnahme im Sommer eine hohe Priorität in der Anlagenplanung.

Für eine detaillierte Planung empfiehlt sich die Zuhilfenahme einer Simulationssoftware. Die Fülle der möglichen Einflussparameter sollte anhand eines Aufnahmebogens geklärt werden. Dabei sind vor allem die aktuelle Vorlauftemperatur im vorhandenen Heizsystem und ggf. die Möglichkeiten zu deren Absenkung zu untersuchen. Darüber hinaus sind der spezifische Heizwärmbedarf des Gebäudes und die Möglichkeit der Nutzung von sommerlicher Überschusswärme relevant.

Die richtige Dimensionierung des Speichers stellt eine gut funktionierende und wirtschaftliche Anlagenkombination sicher. Häufig kommen Pufferspeicher zum Einsatz. Wird die Solaranlage beispielsweise mit einer Wärmepumpe betrieben, erfüllt ein Pufferspeicher zusätzliche Aufgaben wie die Überbrückung von Sperrzeiten des Energieversorgers.

Grundsätzlich hat es viele Vorteile, wenn die Anlagenbestandteile aus der Hand eines einzigen Herstellers kommen. Neben der einfacheren Klärung von Haftungsfragen sind sie auch einfacher zu installieren und punkten mit einer einheitlichen, aufeinander abgestimmten Systemregelung. Systemanlagen sind dabei trotzdem meist hochflexibel und individuell erweiterbar.

Einsatzbereiche bei Gebäuden

Sehr häufig kommt die Solarthermie in Einfamilienhäusern zum Einsatz. Aber auch Mehrfamilienhäuser sind möglich. Die Kollektorfläche fällt dementsprechend größer aus. Der gravierende Unterschied besteht aber darin, dass ein spezieller Legionellenschutz eingehalten werden muss. Um das Trinkwasser vor Bakterien zu schützen, ist ein großer Solarspeicher deshalb ausgeschlossen. Daher bietet sich die Verwendung von Frischwasserstationen an: Das Wasser wird erst bei der Entnahme im Durchlaufverfahren erwärmt.

Schlussbemerkung

Wer als Handwerksbetrieb zufriedene Kunden gewinnen möchte, muss nicht nur perfekt planen, sondern auch hochwertige Produkte einsetzen. Die Anbieter von Markenware unterstützen dabei in jedweder Hinsicht.

Autorin: Angela Kanders, freie Journalistin