Mängelhaftung – Tretminen und Stolperfallen vermeiden

Der Begriff Mangelhaftung ist bekannt. Doch kaum einer weiß genau was hinter ihm steht. Der vorliegende Artikel will helfen, Tretminen und Stolperfallen zu vermeiden. Dazu werden Aspekte wie Bedenken, Beweislast, Verantwortlichkeit und Mängelhaftungsfristen erläutert. Diese und andere Begriffe sollte ein Auftragnehmer nicht nur kennen, sondern auch beherrschen, um sein Unternehmen vor ungewollten Überraschungen zu schützen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Hauseigentümer – Auftraggeber1)– beabsichtigte, sein Wohnhaus zu modernisieren. Ein beauftragtes Heizungsbauunternehmen – Auftragnehmer – installierte deshalb eine Strom- und Wärmeerzeugungsanlage (Blockheizkraftwerk). Der Auftraggeber hatte dem ausführenden Betrieb mitgeteilt, dass zu einem späteren Zeitpunkt die weitere Modernisierung des Hauses durch ein Wärmedämmverbundsystem beabsichtigt sei. Der Auftragnehmer wählte deshalb ein BHKW aus, das dem Wärmebedarf eines gedämmten Hauses entspricht. Nach Abnahme und Bezahlung des Werklohns rügte der Auftraggeber, dass die Anlage das noch nicht gedämmte Haus im Winter nicht ausreichend beheize. Der Auftragnehmer lehnte im Hinblick auf die Vorgeschichte eine Nachbesserung ab. Deshalb verklagte der Auftraggeber den Auftragnehmer auf Rückzahlung des Werklohns in Höhe von 22475 Euro Zug um Zug gegen Rückgabe des BHKW. Zu Recht?

Den Begriff Gewährleistung gibt es nicht mehr

Zunächst ist festzustellen, dass es den Begriff der Gewährleistung nicht mehr gibt. Nunmehr lautet die Bezeichnung „Mängelhaftung“. Hierbei handelt es sich indes nicht nur um eine formale Namensänderung, sondern der Begriff hat auch eine inhaltliche Veränderung erfahren. War es früher noch möglich, Fehler bei der zugesicherten Eigenschaft einer Bauleistung zu kaschieren, wenn die Gebrauchstauglichkeit nicht oder nicht erheblich beeinträchtigt war, so ist dies nunmehr ausgeschlossen. Allein das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft (nunmehr Fehlen einer vereinbarten Beschaffenheit) führt schon zur Fehlerhaftigkeit der Bauleistung.

Beim Mangelbegriff wird grundsätzlich nicht zwischen VOB– oder BGB–Vertrag differenziert. Er lässt sich in drei Formen unterscheiden: Ein Mangel liegt vor, wenn

- die vereinbarte Beschaffenheit fehlt, Beispiel: Vereinbart war eine Unterkonstruktion für eine wandhängende Toilette eines bestimmten Herstellers. Eingebaut wurde ein „No-Name“–Produkt. Diese Bauleistung ist mangelhaft, selbst wenn das eingebaute Produkt gleichwertig ist.

- der vertraglich vorausgesetzte Gebrauch nicht erreicht wird, Beispiel: Die eingebaute Heizungsanlage reicht nicht zur Deckung der Heizlast aus. Eine Halle kann deshalb nur eingeschränkt genutzt werden.

- die gewöhnliche und übliche Beschaffenheit nicht gegeben ist. Das Werk entspricht also nicht der Beschaffenheit, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann. Beispiel: Ein Bauherr kann erwarten, dass ein Waschbecken so angeschlossen wird, dass keine Geruchsbelästigung entsteht.

Des Weiteren ist ein Mangel dann gegeben, wenn die Probebeschaffenheit nicht eintritt. Der bei einer Bemusterung (Probebeschaffenheit) festgelegte Standard wird also später nicht erreicht. Dieser Mangel wird als fehlende vereinbarte Beschaffenheit qualifiziert. Darüber hinaus muss jede Bauleistung immer die allgemein anerkannten Regeln der Technik einhalten, d.h. die Bauleistung muss nach den Regeln ausgeführt sein, die von der Mehrzahl der Baubeteiligten in diesem Gewerk akzeptiert und angewendet werden.

Der Zeitpunkt ist entscheidend

Ein Mangel kann bereits vor Vertragsschluss verursacht werden, nach Vertragsschluss auftreten und auch noch nach der Abnahme sich zeigen. Tritt er nach Ablauf der Mängelhaftungsfrist auf, stehen dem Auftraggeber keine Ansprüche mehr gegen den Auftragnehmer zu. Wichtig sind also der Zeitpunkt und die Vorgehensweise:

Unstimmigkeiten vor Vertragsschluss, während des Vergabeverfahrens

Bereits vor Vertragsschluss entsteht zwischen den Beteiligten (Auslober und Bieter) ein Schuldverhältnis, welches beide zu gegenseitiger Rücksichtnahme verpflichtet. Wenn also ein Bieter Fehler in den Vergabeunterlagen (vgl. §8 VOB/A 2012) entdeckt, die zu einem späteren Mangel führen können, muss er dies bereits im Vorfeld aufdecken. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den §§311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB.

Mangel zwischen Vertragsschluss und Abnahme

Nach der Installation eines Kessels mit Brennwerttechnik treten Probleme auf. Sie resultieren nachweislich aus einer falschen Einstellung des Brenners durch den Auftragnehmer bei der Montage der Anlage. In diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Einstellung zu korrigieren.

Ein anderer Mangel könnte sich daraus ergeben, dass Vorleistungen anderer am Bauwerk Beteiligter nicht korrekt sind; z.B.:

- Die vorgesehene Art der Ausführung würde zu Mängel führen (Warmwasserrohre ohne Dämmung verlegen),

- die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile ist zu beanstanden (Wiederanbringen von demontierten Heizkörpern),

- die Leistungen anderer Unternehmer – Vorleister – sind mangelhaft (Sockel für den Heizkessel ist nicht in der Waage).

In diesen Fällen muss der Unternehmer vor Ausführung seiner Bauleistung schriftlich Bedenken anmelden. In einem VOB/B–Vertrag ergibt sich dies aus §4 Abs. 3, im BGB–Vertrag aus §242. Unterlässt der Unternehmer diese Anmeldung, ist er für den später daraus resultieren Mangel mitverantwortlich. Dies ist in §13 Abs. 3 VOB/B ausdrücklich normiert. Das BGB enthält keine ausdrückliche Vorschrift. Aus der Kooperationspflicht ergibt sich indes auch im BGB die Verpflichtung, Bedenken geltend zu machen.

Von Bedenken abzugrenzen ist die Tatsache, dass der Auftragnehmer Gewissheit hat. Gerade bei Bauleistungen, die z.B. den Brandschutz oder sicherheitsrelevante Arbeiten betreffen, kann es vorkommen, dass ein Auftragnehmer nicht nur Bedenken, sondern schon Gewissheit hat, dass die vorgesehene Art der Bauleistung nicht funktioniert. Es kann deshalb nicht mehr von Bedenken die Rede sein, wenn der Auftragnehmer mit Sicherheit weiß, dass die Planung oder Vorleistung anderer Unternehmer so mangelhaft ist, dass die Ausführung seiner Bauleistung zwingend zu Mängeln führen muss. In einem solchen Fall darf der Auftragnehmer die Bauleistung nicht ausführen. Denkbar ist zwar bei manchen Arbeiten, dass eine konkrete Haftungsfreistellung vereinbart wird. Diese Möglichkeit besteht indes nicht, wenn dadurch Leib oder Leben anderer gefährdet wird. Das Oberlandesgericht Brandenburg hat dazu u.a. ausgeführt: „…3. Kommt es aufgrund einer Weisung des Auftraggebers zu einer Kollision zwischen vertraglichen Pflichten einerseits und der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht andererseits, ist der Auftragnehmer zum Schutz der Rechtsgüter Dritter verpflichtet, sich einer solchen Anordnung zu widersetzen…“

Die Beweislast für die Mangelfreiheit seines Gewerks trifft vor der Abnahme immer den Unternehmer. Er kann dieser Beweislast nachkommen, indem er Gutachten vorlegt oder Sachverständige einschaltet.

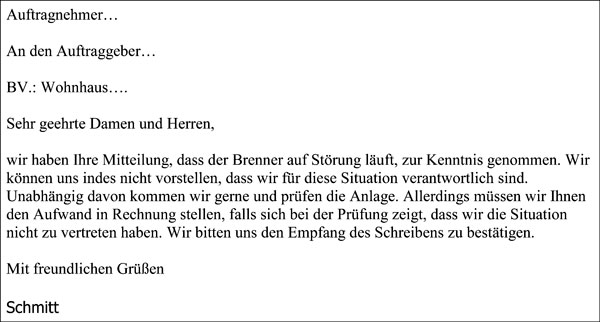

- Mangel tritt nach der Abnahme ein

Aus §13 Abs. 1 VOB/B lässt sich entnehmen, dass der Auftragnehmer „seine Leistung nur zum Zeitpunkt der Abnahme frei von …“ Mängel erbringen muss. Hat also ein Auftraggeber die Bauleistung abgenommen und behauptet später, sie sei mangelhaft, ist der Auftraggeber für den behaupteten Mangel beweispflichtig. Es empfiehlt sich deshalb für den Unternehmer, immer eine genaue Überlegung dahingehend anzustellen, ob der Mangel aus seiner Bauleistung resultiert oder ob eventuell ein Fehlgebrauch durch den Auftraggeber ursächlich ist. Dies sollte schriftlich an den Auftraggeber erfolgen.

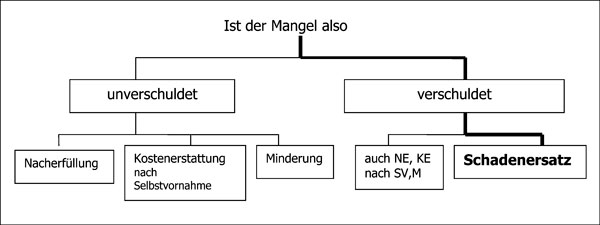

Hinzukommt, dass eine Mängelbeseitigung, zu der der Auftragnehmer überhaupt nicht verpflichtet war, auch noch neue Mängelhaftung und Mängelhaftungsfristensfristen auslöst. Ist der Mangel vom Auftragnehmer zu verantworten, sieht das BGB bzw. die VOB folgende Konsequenzen vor:

a) Nacherfüllung bedeutet, dass der Unternehmer entscheiden kann,

- ob er den Mangel „flickt“ oder

- ein komplett neues Werk erstellt.

Der BGH hat in einer erst kürzlich getroffenen Entscheidung ausgeführt: „…Er (der AG) kann jedoch, wie nach der Abnahme, keine bestimmte Art der Mängelbeseitigung oder vertragsgerechten Herstellung verlangen, wenn der Vertrag auch auf andere Weise erfüllt werden kann. Neuherstellung kann der Auftraggeber nur dann fordern, wenn die vertragsgerechte Erfüllung auf andere Weise nicht möglich ist…“

b) Kostenerstattung nach Selbstvornahme:

Bei dieser Mängelbeseitigung hat der Auftragnehmer auf eine Rüge nicht reagiert und der Auftraggeber hat deshalb ein anderes Unternehmen mit der Mängelbeseitigung beauftragt. Dieses Verfahren setzt ein sehr formalistisches Vorgehen voraus und wird von Auftraggebern oft falsch gemacht mit der Konsequenz, dass kein Kostenerstattungsanspruch besteht. Im Einzelnen ist Folgendes zu beachten:

- Aufforderung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, die als mangelhaft oder vertragswidrig erkannte Leistung durch eine mangelfreie zu ersetzen,

- angemessene Fristsetzung zur Beseitigung des Mangels,

- Androhung, den mangelbetroffenen Teil des Vertrages zu entziehen,

- Kündigung des mangelbetroffenen Teils des Vertrages.

c) Minderung:

Die Minderung bedeutet, dass der Mangel bestehen bleibt und der Auftragnehmer dem Auftraggeber dafür einen bestimmten Geldbetrag nachlässt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Beseitigung des Mangels entweder unmöglich ist oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu realisieren ist.

In diesen Fällen kann der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung verweigern und stattdessen eine Minderung der Vergütung verlangen (vgl. z.B. §13 Abs. 6 VOB/B). Bei der Anwendung dieser Vorschrift wird allerdings oft der Fehler gemacht, dass die Verhältnismäßigkeit falsch interpretiert wird. Für die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit von Mangelbeseitigungskosten kommt es nicht auf das Verhältnis der entstehenden Kosten zu dem ursprünglichen Aufwand für die Herstellung der Werkleistung an. Entscheidend ist allein das Verhältnis des zur Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwandes und der Vorteil, den diese Mangelbeseitigung für den Auftraggeber hat²).

d) Schadenersatz:

Zu gerne greift der Auftraggeber zu der Formulierung, dass er „…einen Schadenersatz will!“. Dabei ist grundsätzlich festzustellen, dass es im deutschen Recht einen Schadenersatz nur bei einem verschuldeten Handeln gibt: D.h. bei einem Mangel, der ohne Verschulden des Auftragnehmers eingetreten ist, kann der Auftraggeber nur Nacherfüllung, Kostenerstattung nach Selbstvornahme und Minderung verlangen. Ein Mangel ist unverschuldet passiert, wenn der Auftragnehmer Material einsetzt, das er selbst nur gekauft hat und bei dem er die Mangelhaftigkeit beim Einbau nicht bemerken konnte. Hat er dagegen z.B. längst geschweißte Stahlrohre eingebaut, obwohl er schon bemerkt hat, dass bei diesen die Schweißnaht nicht korrekt ausgeführt ist, kann dies auch zu einem Schadenersatz führen, wenn der Auftraggeber einen Schaden erleidet.

- Mangel tritt nach dem Ablauf der Mängelhaftungsfrist auf

Für diesen Fall ist festzustellen, dass den Auftragnehmer keine Pflicht zur Mängelbeseitigung mehr trifft. Für den Auftraggeber ist diese Situation zwar unangenehm, der Gesetzgeber will aber damit „Rechtsfrieden“ einkehren lassen. Denkbar ist, dass ein Auftragnehmer eine Mängelbeseitigung aus Kulanzverhalten erbringt, dann sollte er aber eine Vereinbarung mit dem Auftraggeber treffen, die deutlich macht, dass es sich um ein Kulanzverhalten handelt.

Verjährungsfrist für Mängelansprüche

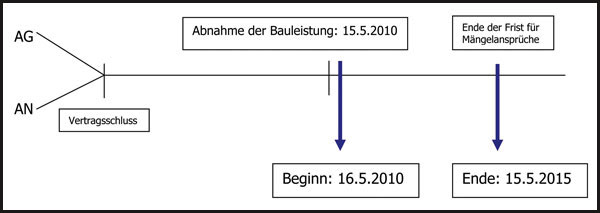

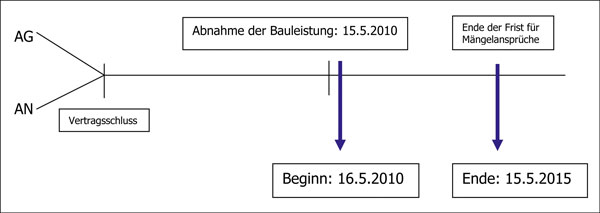

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach dem BGB ist in §634 a geregelt. Sie beträgt für Arbeiten an Bauwerken sowie Planungs- und Überwachungsleistungen für Bauwerke fünf Jahre.

In der VOB ist die Verjährung der Ansprüche eigenständig und abweichend von den Verjährungsfristen des BGB geregelt. Wenn der Bauvertrag keine von der VOB/B abweichenden besonderen Vertragsbedingungen (BVB’s) enthält, gilt für Bauwerke §13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B. Dort heißt es: „Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart, so beträgt sie für Bauwerke 4 Jahre, für andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht, und für die vom Feuer berührten Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre. Abweichend von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für feuerberührte und abgasdämmende Teile von industriellen Feuerungsanlagen 1 Jahr“.

Nr. 2 dieser Vorschrift lautet: „Ist für Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen, bei denen die Wartung Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, nichts anderes vereinbart, beträgt für diese Anlagenteile die Verjährungsfrist für Mängelansprüche abweichend von Nummer 1 zwei Jahre, wenn der Auftraggeber sich dafür entschieden hat, dem Auftragnehmer die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu übertragen; dies gilt auch, wenn für weitere Leistungen eine andere Verjährungsfrist vereinbart ist.“

Aber auch wenn die VOB/B in einen Bauvertrag einbezogen worden ist, kann von den Verjährungsregelungen des §13 VOB/B abgewichen werden. Insoweit handelt es sich noch um eine zulässige Besondere Vertragsbedingung (BVB’s). In der Praxis wird das sehr häufig vereinbart.

- Beginn der Verjährungsfrist

Die Verjährungsfrist beginnt einen Tag nach der Abnahme (vgl. §187 Abs. 1 BGB) und endet einen Tag vor Ablauf der vereinbarten Frist. Für in sich abgeschlossene Teile der Leistung beginnt sie mit der Teilabnahme nach §12 Abs. 2 VOB/B.

Aber was geschieht, wenn nach der Abnahme ein Mangel auftritt und der Auftraggeber unternimmt nichts? Der Mangelbeseitigungsanspruch verjährt. Verjährung ist im Zivilrecht der durch den Ablauf einer bestimmten Frist bewirkte Verlust der Möglichkeit, einen bestehenden Anspruch durchzusetzen. Also muss der Auftraggeber etwas tun, um diese Konsequenz zu verhindern. Eine Mahnung genügt im BGB–Vertrag nicht, im VOB/B–Vertrag bewirkt sie (als Rüge) die Unterbrechung der Verjährung. Im BGB–Vertrag stehen dem Auftraggeber folgende Rechte zu:

Hemmung durch Verhandlungen (§ 203 BGB),

Hemmung durch Rechtsverfolgung (§04 ff BGB).

Ergebnis des Eingangsbeispiels

Vertragslage war, dass ein BHKW installiert werden sollte, das dem Wärmebedarf eines gedämmten Hauses entsprechen sollte. Diese Voraussetzung waren vorliegend erfüllt. Deshalb lautete auch die Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart wie folgt: „…Wenn der Bauherr im Rahmen der Sanierung seines Hauses einen Heizungsbauer beauftragt, eine Strom- und Wärmeerzeugungsanlage einzubauen, und ihn zugleich darüber informiert, dass eine Dämmung des Hauses noch vorgesehen sei, stellt die Auslegung der Energieanlage auf den Wärmebedarf eines gedämmten Hauses keinen Mangel dar…“

Dieses Beispiel macht deutlich, dass Auftragnehmer sowie Auftraggeber über die Mangelhaftung Bescheid wissen sollten. Nur so lassen sich ungewollte Überraschungen vermeiden.

1) Begriff nach der VOB; im BGB heißt der Auftraggeber „Besteller“

2) Bernd Kimmich, Hendrik Bach, „VOB für Bauleiter“, IBR Verlag

Autor: Prof. Ass. jur. Norbert Messer, Syndikus des VOB-Konditionenkartell des rheinland-pfälzischen Handwerks e.V.