Gegen „dicke Luft“ in Klassenzimmern Anforderungen und Möglichkeiten einer bedarfsgerechten, „hybriden“ Lüftung in Schulen

Seit der Auflegung des Konjunkturpaketes II ist Lüftung in Schulen wieder ein viel diskutiertes Thema. Der zeitliche Zusammenhang zeigt, dass diesem Thema in den letzten Jahrzehnten – nicht zuletzt aus finanziellen Gründen – wenig Beachtung geschenkt wurde. Das war bereits vor über 100 Jahren schon einmal anders, als es mehrere Untersuchungen zu diesem Thema gab. Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass es einen Zusammenhang zwischen Luftqualität und Lernvermögen von Schülern gibt. Wie sich die heutige Situation in Schulen darstellt, welche Anforderungen an die Raumluftqualität bestehen und wie ein beispielhaftes Konzept für eine effiziente Schullüftung umgesetzt werden kann, beleuchtet der nachfolgende Artikel.

In Deutschland gibt es mehr als 40.000 Schulgebäude, deren Klassenräume fast ausschließlich über Fenster gelüftet werden. Dabei kommt es im Sommer meist zu einer Überhitzung wegen unzureichendem Sonnenschutz und fehlender Möglichkeiten zur Nachtauskühlung. Im Winter ist die Luftqualität in den Räumen meist ebenfalls nicht akzeptabel, weil die Raumnutzer wegen der kalten Außentemperaturen die Fenster nicht öffnen [1]. Stoßlüftung in den Pausen führt zwar zur vorübergehenden Verbesserung der Luftqualität, ist aber nicht ausreichend für die gesamte Unterrichtszeit. Untersuchungen der Luftqualität in Schulen fanden bereits im vorletzten Jahrhundert statt. Max von Pettenkofer formulierte bereits 1858 einen Grenzwert von 1 pro Mille (1000 ppm) CO2 für einen dauerhaften Aufenthalt in Räumen. Die CO2-Konzentration in der Raumluft verhält sich proportional zu anderen Gasen und Verbindungen. Der Anteil von CO2 ist also ein guter Indikator für die gesamte Luftqualität. Pettenkofer brachte explizit die Gesundheit der Schüler mit der Luftqualität in Zusammenhang [2]. Dieser Wert wurde auch in das Handbuch für Schulhygiene (1897) von A. Baginsky übernommen, das sich auch ausführlich mit der Luft in „Schulzimmern“ auseinandersetzte. Damit einhergehend wurden viele Schulgebäude Anfang des 20. Jahrhunderts mit Vorrichtungen zur Lüftung ausgestattet [3].

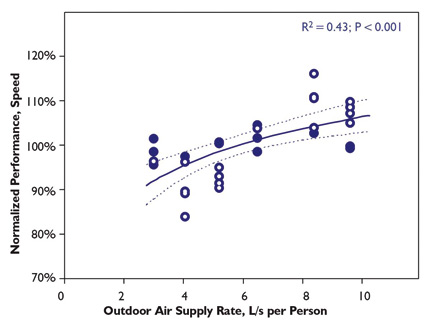

Schulleistung von Kindern als Funktion der zugeführten Außenluftrate [14].

Hohe Außenluftrate verbessert Lernverhalten

Das Wissen über die Notwendigkeit ausreichender Lüftung zur Sicherstellung von gesunden Lernbedingungen ist also bereits lange vorhanden. Ab einem CO2-Anteil von 1000 ppm treten nachweislich Befindlichkeitsstörungen wie z.B. Müdigkeit, Konzentrationsverlust und Kopfschmerz auf. Bei einem CO2-Anteil von über 1500 ppm ist bereits nach geringer Zeit mit Wahrnehmungsstörungen, z.B. nachlassende Verarbeitungsintensität auditiver und visueller Reize, zu rechnen [5]. Neuere Untersuchungen an der Technischen Universität Dänemarks zum Zusammenhang zwischen Lernverhalten und Luftqualität haben gezeigt, dass eine Verdoppelung der Außenluftrate die durchschnittliche Lernleistung der untersuchten Schüler um ca. 15% steigerte [6]. Auch die internationale PISA-Studie wirft Fragen zu den Lernbedingungen an deutschen Schulen auf. Die raumlufttechnische Qualität von Schulgebäuden muss, neben der Qualität der Lehre an sich, als ein Stellrad zur Verbesserung der schulischen Bildung begriffen werden [7].

Energetische Sanierung ohne ausreichende Luftwechsel

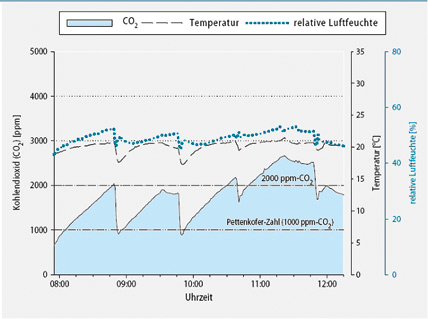

Hohe CO2-Konzentrationen während der Unterrichtszeit sind kein alleiniges Problem deutscher Schulen, wie Untersuchungen aus verschiedenen europäischen Ländern deutlich machen [8,13]. CO2-Konzentrationen von über 2000 ppm bis zu 5000 ppm sind keine Seltenheit. Ergebnisse von Untersuchungen an verschiedenen Schulen in Deutschland zeigen, dass im Winter während der Unterrichtszeit Werte >1000 ppm CO2 zu 80% und Werte >2000 ppm zu 20-30% überschritten werden [8]. Allein mit Aufforderungen zum regelmäßigen und intensiven Lüften ist das CO2-Problem mancherorts nicht mehr in den Griff zu bekommen. Lüftungstechnische Maßnahmen werden dann unerlässlich, um eine nutzerunabhängige und dauerhafte Luftqualität mit geringer CO2-Konzentration zu erreichen [9].

Typischer Verlauf der CO2-Konzentrationen und verschiedener Raumklimaparameter während der Unterrichtszeit in einer Schule [8].

Sanierungen von Schulen, auch im Rahmen des Konjunkturpakets II, zielen oft allein auf die bauphysikalischen Maßnahmen zur Energieeinsparung durch die Fassadendämmung und den Fensteraustausch ab. Durch die daraus resultierende erhöhte Luftdichtheit der Gebäudehülle wird die Lüftungssituation in den Klassenräumen noch verschärft. Das Potenzial der Energieeinsparung durch kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung bleibt dagegen leider häufig ungenutzt.

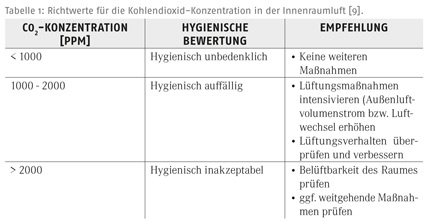

UBA-Leitfaden formuliert Richtwerte

Anforderungen an die Luftqualität in Schulen ergeben sich sowohl aus DIN EN 13779 (Lüftung für Nicht-Wohngebäude) sowie aus DIN EN 15251, die Eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden festlegt. Ferner sind Richtwerte durch die Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes (UBA) in einem Leitfaden festgelegt worden, die als Maßstab herangezogen werden können [9].

Anzustreben ist für Klassenräume eine Raumluftkategorie IDA 2 (mittlere Raumluftqualität) gem. DIN EN 13779 [10] mit einer absoluten CO2-Konzentration von 800-1000 ppm, die als hygienisch unbedenklich eingestuft wird. Für diese Kategorie ist ein Außenluftvolumenstrom von mind. 36 m³/h · Person empfohlen, der sich auch aus DIN EN 15251 Tabelle B.2 [11] für nicht schadstoffarme Gebäude ergibt. Als Mindestwert für schadstoffarme Gebäude sollte Kategorie II gem. DIN EN 15251 (30 m³/h · Person) berücksichtigt werden. Ziel sollte grundsätzlich die Bereitstellung ausreichender Luftmengen bei genügender thermischer Behaglichkeit sein. Für eine übliche Belegung von Klassenräumen mit bis zu 30 Personen ergibt sich ein Gesamt-Außenluftvolumenstrom von 900-1080 m³/h. Generell ist bei der ganzheitlichen Planung für Sanierungs- oder Neubauvorhaben von Schulen auch auf die weitestgehende Vermeidung oder Minimierung von Schadstoffen in Klassenräumen zu achten, um die Grundlage für eine gute Raumluftqualität zu schaffen. Bei entsprechend schadstoffarmer Gestaltung der Räume kann die Außenluftrate gem. DIN EN 15251 geringer angesetzt werden.

CO2-Sensorik für bedarfsgerechtes Lüften

Die Regelung von mechanischen Lüftungsanlagen sollte auf Basis eines CO2-Sensors erfolgen, damit bedarfsgerecht auf unterschiedliche Raumnutzungen und Personenbelegungen reagiert werden kann. Diese Art der Regelung ist effizient und energiesparend. Lüftungsgeräte sollten mit modernen, energieeffizienten Ventilatoren mit EC-Technologie ausgestattet sein. Weiterhin sind die akustischen Belange zu beachten. Der UBA-Leitfaden nennt in Anlehnung an die DIN 4109 für Unterrichtsräume einen max. Schalldruckpegel LA,F von 30 dB(A). Die DIN EN 13779 empfiehlt für Klassenräume einen Bereich von 35-45 dB(A). Der Schalldruckpegel sollte so gering wie möglich gehalten werden, um auch in Phasen konzentrierten Lernens nicht störend zu wirken. Um darüber hinaus eine hohe Nutzerakzeptanz zu erreichen, sollten die Fenster trotz mechanischer Lüftung zu öffnen sein.

Forschungsprojekt „Hybride Lüftung“

Für die Umsetzung der lüftungstechnischen Anforderungen werden von Lüftungsgerätherstellern unterschiedliche Konzepte mit zentralen und dezentralen Geräten, angeboten. So fand im Mai 2010 im Holzkirchener Fraunhofer Institut für Bauphysik ein Symposium zum Thema „Innovative Lüftungstechnik in Schulen – Hybride Lüftung“ statt. Dort wurden die Ergebnisse von Forschungsprojekten vorgestellt, die zu diesem Thema durchgeführt wurden. Die Kombination von automatisierter Fensterlüftung mit mechanischer Lüftung wurde dort – abweichend von der Definition gemäß DIN EN 12792 zur Terminologie in der Lüftung von Gebäuden – als „Hybride Lüftung“ bezeichnet.

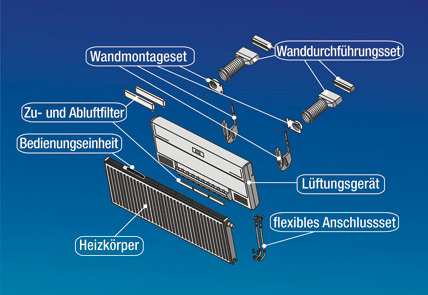

Systemkomponenten des dezentralen Lüftungsgeräts.

Eine reine Fensterlüftung ist nur in einem engen Bereich der Außentemperatur ohne Einbußen bei der thermischen Behaglichkeit zu nutzen. Die Grundlüftung (ca. 40%) der hybriden Lüftung erfolgt durch die automatisierte Fensterlüftung mit einer entsprechenden Regelung. Der Fehlbetrag wird durch mechanische Lüftung kompensiert [12]. Die Umsetzung einer solchen hybriden Lüftung erfordert eine sorgfältige Planung. Art und Anordnung der Fenster, die Automatisierung der Fenster, die Auswahl und Dimensionierung der Lüftungsgeräte und das Regelungskonzept müssen aufeinander abgestimmt sein.

Blick über die Grenze

Beispielhaft soll ein Konzept aus den Niederlanden vorgestellt werden, das als Kombination von dezentralen Lüftungsgeräten und einem Abluftsystem ausgeführt wird. In den Niederlanden werden als Randbedingungen eine maximale CO2-Konzentration von 1200 ppm, ein Volumenstrom von 750 m³/h für Klassenräume (7 l/s · Person) und ein Wärmerückgewinnungsgrad von 60% für die Inanspruchnahme von Subventionen vorgegeben.

Die dezentralen Zu- und Abluft-Lüftungsgeräte des niederländischen Unternehmens ClimaRad B.V. verfügen über eine Regelung, die mithilfe eines CO2- und eines Luftfeuchtigkeitssensors die aktuelle Raumluftqualität bestimmen und abhängig von dieser die Luftleistung der Geräte über die Drehzahl der EC-Ventilatoren regeln kann. Diese bedarfsgerechte Regelung in Verbindung mit der integrierten Wärmerückgewinnung trägt zur deutlichen Reduzierung der Lüftungswärmeverluste bei. Kombiniert werden sie mit einem Flachheizkörper, der die dezentralen Lüftungsgeräte verdeckt und in der Heizperiode zur Vorwärmung der Zuluft beiträgt.

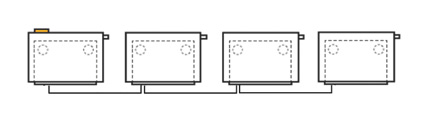

Master/Slave Anordnung der Lüftungsgeräte.

Ein Klassenraum wird dabei mit jeweils vier dezentralen ClimaRad-Lüftungsgeräten ausgestattet. Ein Master-Gerät wird dabei über eine Master-/Slave-Regelung mit drei Geräten, die keine eigene Regelung besitzen, verbunden. Die dezentralen Lüftungsgeräte haben zusammen eine Luftleistung von 500m³/h. Über einen Abluftventilator werden weitere 250 m³/h Luft aus dem Raum abgesaugt, welche über fensterintegrierte Außenluftdurchlässe von außen nachströmen. Der Abluftventilator wird dabei zeitgesteuert, während die Lüftungsgeräte über die Führungsgrößen CO2-Konzentration und rel. Raumluftfeuchte bedarfsabhängig geregelt werden.

Dieses „hybride“ Konzept wurde in den Niederlanden bereits an vielen Schulen umgesetzt und funktioniert zur Zufriedenheit der Nutzer.

Literatur:

[1] Hellwig, R., Antretter, F., Holm, A., Sedlbauer, K.; Untersuchungen zum Raumklima und zur Fensterlüftung in Schulen, Bauphysik 31 (2009), Heft 2, Seite 89 – 98

[2] Pettenkofer, M.; Über den Luftwechsel in Wohngebäuden, Literarisch-Artistische Anstalt der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, München 1858.

[3] Baginsky, A.; Handbuch der Schulhygiene, 3. vollst. umgearb. Auflage, Enke Verlag, Stuttgart 1898

[4] Rothfeld, M.; Lüftung und Heizung in Schulgebäuden, Zwanglose Abhandlungen aus den Grenzgebieten der Pädagogik und Medizin, 6. Heft, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1916

[5] Tiesler, G., Schönwalder, H. G., Ströver, F.; Gesundheitsfördernde Einflüsse auf das Leistungsvermögen im schulischen Umfeld, ISF – Institut für interdisziplinäre Schulforschung der Universität Bremen, 2008

[6] Wyon, D. P., Wargocki, P. A., Toftum, J., Clausen, G.; Classroom ventilation must be improved for better health and learning, rehava journal, volume 47, issue 4, july 2010, S. 35 – 39

[7] Sedlbauer, K., Holm, A., Hellwig, R.; Raumklima und Schülerleistung, Abschlussbericht an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt Osnabrück.

[8] Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Innenraumlufthygiene- Kommission des Umweltbundesamtes und der Obersten Landesgesundheitsbehörden, Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2008 · 51:1358–1369 DOI 10.1007/s00103-008-0707-2, Springer Medizin Verlag 2008

[9] Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes, Leitfaden für die Innenraumhygiene in Schulgebäuden, Broschüre, Umweltbundesamt Berlin 2008

[10] DIN (2007) Lüftung von Nichtwohngebäuden – Allgemeine Grundlagen und Anforderungen an Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme. DIN EN 13779: 2007-09. Beuth, Berlin

[11] DIN (2007) Eingangsparameter für das Raumklima zur Auslegung und Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden – Raumluftqualität, Temperatur, Licht und Akustik. DIN EN 15251:2007-08. Beuth, Berlin

[12] Müller, D.; Hybride Lüftungstechnik für Unterrichtsräume, Vortrag - Symposium „Innovative Lüftungstechnik für Schulen – Hybride Lüftung“ Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Holzkirchen, 17. Mai 2010

[13] Ajiboye, P., White, M., Graves, H., Ross, D.; Ventilation and Indoor Air Quality in Schools – Guidance Report 202825, Office of the Deputy Prime Minister, GB 2006

[14] Wargocki P., Wyon D., Research Report on Effects of HVAC on Student Performance, ASHRAE Journal Vol. 48, 2006

Autor: Dipl.-Ing. Klaus Schemmer, Produktmanager Climarad B.V.

Bilder: ClimaRad B. V., Oldenzaal, Niederlande

www.climarad.com