Flächenheizung im Bestand

Sobald Heizkörper energetisch modernisiert werden sollen, bringt sich die Fußbodenheizung ins Spiel. Darüber hinaus sind Wand- und Deckenheizsysteme weitere attraktive Alternativen

Die Vorgaben und Ziele zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung von Wohngebäuden sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgeschrieben. Dabei handelt es sich um ein Reduktionsszenario mit verschiedenen Fristen und Übergangszeiten. Was allerdings jetzt und heute bereits unabhängig von der zukünftigen Wärmeerzeugung/-bereitstellung gemacht werden kann, ist, die bestehende Wärmeübergabe zu optimieren. Das schafft beste Voraussetzungen, was die Wahl der zukünftigen Wärmeversorgung angeht.

Es ist unbestritten, dass mit der Umstellung von Hochtemperatur-Heizkörpern auf eine Niedrigtemperatur-Flächenheizung nicht nur die Energieeffizienz der Heizungsanlage und die thermische Behaglichkeit erhöht wird. Es werden auch beste Voraussetzungen geschaffen, um bei der perspektivischen Umstellung der Wärmeerzeugung auf Erneuerbaren Energien und den Vorgaben des GEG mit größter Variabilität entsprechen zu können. Auch eine ohnehin geplante Erneuerung von Wänden und Decken im Rahmen von baulichen Renovierungs- oder Verschönerungsmaßnahmen spricht für eine Umstellung der Wärmeübergabe von Heizkörper auf Flächenheizung.

Oft werden in bestehenden Gebäuden im Sinne des „offenen Wohnens“ auch Grundrisse verändert, Trennwände rückgebaut oder geöffnet, Wand- und Deckenoberflächen erneuert, womit neue Flächen entstehen. Diese verlangen, ob auf dem Boden, an den Wänden oder der Decke, gleichfalls Veränderungen und betreffen schnell den gesamten Aufbau. Leicht können mit weiteren notwendigen oder gewünschten Maßnahmen, z. B. Verbesserung des Schallschutzes oder des Wärmeschutzes, kombiniert werden. Die stets bauteilintegrierten Systeme der Flächenheizung/-kühlung können somit auch bei Modernisierungsmaßnahmen ins Spiel kommen.

Bestandsaufnahme der Wärmeübergabe (Raumliste/Heizlastberechnung)

Natürlich kann der Einbau oder die Integration einer Flächenheizung in einem bestehenden Gebäude auch unabhängig von etwaigen geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Beispielsweise als erster Schritt einer modularen Heizungserneuerung. In jedem Fall ist eine detaillierte Bestandsaufnahme Voraussetzung für die Konzeptentwicklung, Planung und Ausführung bis hin zur Inbetriebnahme, Dokumentation und Nachweisführung. Bei BEG geförderten Maßnahmen kommen noch Fachunternehmererklärung und der Nachweis des hydraulischen Abgleichs zwingend hinzu.

Die Bestandsaufnahme beginnt mit der Feststellung des Ist-Zustandes, zum einen der gesamten bestehenden Heizungsanlage, aber auch der energetischen Qualität der thermischen Hülle. Für die Konzeptplanung kann bereits eine überschlägig ermittelte bzw. vereinfachte Heizlastermittlung ausreichend sein, um überhaupt festzustellen, ob und wie die tatsächliche Heizlast von einer Flächenheizung gedeckt werden kann bzw. welche Defizite absehbar sind. Bei dieser Betrachtung sind auch die maximal zulässigen Oberflächentemperaturen der Systeme an Boden, Wand und Decke zu beachten. Während am Boden und an der Decke maximale Oberflächentemperaturen von 29° bzw. 32 °C gelten, bestehen diese für die Wandheizung nicht. Demzufolge kann ein Defizit den Ausschlag für eine Wandheizung geben.

Da Wandheizungen also keiner Begrenzung einer maximalen Oberflächentemperatur unterliegen (DIN EN 1264 empfiehlt max. 40 °C), kann hier mit einer höheren Vorlauftemperatur als bei einer Flächenheizung an Boden oder Decke gefahren werden. Hinweis: Das Niedrigtemperatursystem endet mitnichten bei einer maximalen Vorlauftemperatur von 35°, auch wenn dies am Boden oder an der Decke die Regel ist, oft aber auch hier bis zu 38 °C im Auslegungsfall erreicht werden. Letztendlich ist u. a. auch die Putz- oder Estrichüberdeckung entscheidend für die tatsächliche Oberflächentemperatur. Eine Wandheizung mit 40 °C oder 45 °C im Auslegungsfall ist nicht nur effizienter als ein Heizkörper mit 55 °C oder mehr, sondern ermöglicht auch für eine Wärmepumpe einen effizienten Betrieb.

Dementsprechend macht es unbedingt Sinn, die Heizlasten detailliert zu berechnen, um für jeden relevanten Raum festzustellen:

a) mit welchem System die Heizlast kompensiert werden kann und wenn nicht b) welches Defizit konkret entsteht, um mit einem Niedrigtemperatursystem die Heizlast kompensieren zu können.

Diese Defizite weisen sodann in eine notwendige Optimierung der thermischen Hülle, was wiederum auch dem Gebäude und der Effizienz zugutekommt. Oft handelt es sich dabei um geringinvestive Maßnahmen, beispielsweise die Erneuerung von Fenstern und/oder Türen, eine oberste Geschossdecken-Dämmung (die ohnehin verpflichtend ist), die Beseitigung von Wärmebrücken (z. B. Heizkörpernischen) usw.

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind zu dokumentieren und in eine Raumliste einzutragen. Sie enthält alle wesentlichen Informationen zum jeweiligen Raum wie Heizlast und die Angabe der aktuellen Wärmeübertragung (Heizkörper, Flächenheizung) und bildet die Grundlage für die Planung. Der Fachbereich Flächenheizung/-kühlung stellt auf seiner Internetseite (www.flaechenheizung-bdh.de) Checklisten zur Bestandsaufnahme und Arbeitshilfen zur Dokumentation zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Innendämmung an Außenwänden mit Wandheizung

Zum aufwendigen Voll-Wärmeschutz an den Außenflächen des Gebäudes bieten Innendämmsysteme eine praktikable und kostengünstige Alternative, insbesondere bei Wandheizungen. Lediglich durch einen zusätzlichen Arbeitsschritt im Schichtaufbau zwischen Innenseite Außenwand, dem Wandheizungssystem und der Wärmeverteilschicht (Putzlage) lassen sich die Transmissionswärmeverluste einer Außenwand mit einer Innendämmebene von 40 mm (WLG040) oft nahezu halbieren, womit in der Regel auch der systembedingte Mindest-Wärmeschutz (DIN EN 1264–4) für das Wandheizungssystem erfüllt wird. Ebenso können weitere Flächen mit einer Flächenheizung belegt werden, um Defizite in der Heizlast zu kompensieren, wie z. B. zusätzliche Wand- oder Deckenflächen.

Optimierung bestehender Fußbodenheizungen

In vielen Wohnhäusern (über 80 % aller Wohngebäude in Deutschland sind Ein- oder Zweifamilienhäuser) aus den 1990er-Jahren haben bereits Fußbodenheizungen. Was im unmittelbaren Wohn- und Aufenthaltsbereich begann, entwickelte sich mit dem offenen Wohnen schnell zur Fußbodenheizung im gesamten Erdgeschoss. Im Obergeschoss mit den untergeordneten Räumen wurden Heizkörper installiert. Doch auch Wohnhäuser aus den frühen 2000er-Jahren gehen ihren nächstgrößeren Instandsetzungs-/bzw. Renovierungszyklus entgegen.

Ergänzung einer Fußbodenheizung mit Wand- und/oder Deckenheizung

Die Optimierung einer bestehenden Fußbodenheizung beginnt mit der Bestandsaufnahme und der Feststellung wesentlicher Parameter der Auslegung (Systemtemperaturen, Heizkennlinie, Ausstattung des Heizkreisverteilers, Zuordnung der Fußboden-Wärmeübergabekreise, sowie Feststellung der Rohrlängen und Verlegeabstände). Eine Spülung der Fußbodenheizung und Erneuerung/Ergänzung der Einzelraumregelung (Nachrüstpflicht), Einstellung des hydraulischen Abgleichs Optimierung der Heizkennlinie macht eine bestehende Fußbodenheizung schnell zukunftsfähig und kann die Grundlage einer Erweiterung bilden.

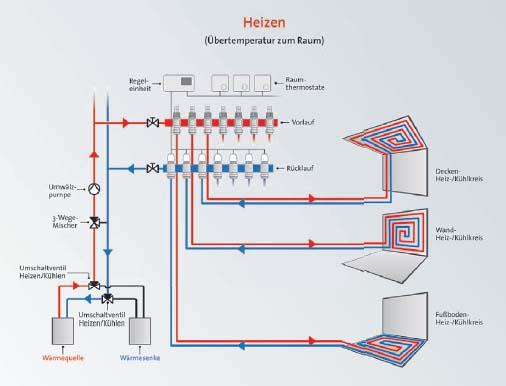

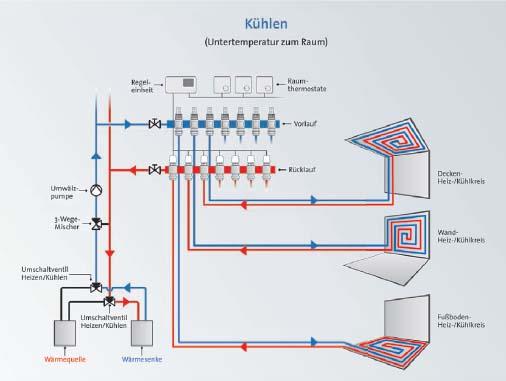

Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um eine Fußbodenheizung handeln, obgleich der Markt besonders für die Modernisierung eine Vielzahl von Dünnschichtsystemen bietet. Beispielsweise harmoniert eine Deckenheizung sehr gut mit einer Fußbodenheizung, da sie mit den annähernd gleichen Vorlauftemperaturen betrieben werden. Entscheidend ist die Wärmeverteilung für die Erweiterung oder Kombination verschiedener Flächenheizungssysteme. Besteht für die Fußbodenheizung ein eigener geregelter Pumpenkreis, kann eine Flächenheizung ergänzt werden, die dann mit denselben Vorlauftemperaturen gespeist wird.

Möchte man eine bestehende Fußbodenheizung um eine Wandheizung ergänzen und am Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung anschließen, ist diese Wandheizung auf die maximale Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung begrenzt. Möchte man mit der Wandheizung eine höhere Vorlauftemperatur realisieren, muss die Wärmeverteilung hydraulisch angepasst bzw. erweitert werden.

Typisches Modernisierungsszenario

Eine in der Praxis oft anzutreffende Bestandssituation in Einfamilienhäusern ist das Vorhandensein von zwei Heizkreisen. Der eine versorgt – meist über einen Dreiwegemischer – den Niedrigtemperaturheizkreis, der andere – ungemischt – die Heizkörper der Wohnung. Daraus ergibt sich folgendes Szenario einer zukunftsorientierten Modernisierung der Wärmeübergabe:

Die bestehende Fußbodenheizung wird überprüft und die maximale Vorlauftemperatur angepasst. Bei dem bestehenden Heizkörper-Heizkreis könnten die Heizkörper gegen eine Wandheizung ausgetauscht werden und bei Bedarf mit einer höheren maximalen Vorlauftemperatur als die Fußbodenheizung betrieben werden, z. B. bis zu 45° im Auslegungsfall. Sollten in einigen Räumen die Heizkörper bestehen bleiben, können diese gegen leistungsstärkere getauscht werden, um auch sie mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 45 °C betreiben zu können. Im Badezimmer könnte – wenn nicht schon im Rahmen einer vorherigen Badsanierung geschehen – eine Fußbodenheizung im Dünnschichtverfahren installiert werden, welche in jedem Fall die Grundlast des Bades abdeckt und für einen warmen Boden sorgt. Die temporäre Spitzenlast während der Nutzung (Duschen oder Baden) kann mit einem vollelektrischen Badheizkörper abgedeckt werden.

Die Wandheizungsflächen könnten direkt an den Anschlüssen der Heizkörper über entsprechende UP-Thermostat angeschlossen werden oder über einen am Heizkreis angeschlossenen Heizkreisverteiler, der auch entsprechend der Leitungsführung der Wärmeverteilung aufgeteilt werden kann. Bei einer Funk-Einzelraumregelung, wäre nur für die Klemmleiste der Stellmotoren am Heizkreisverteiler ein Stromanschluss (230 V/50 Hz) notwendig. Die Kommunikation zwischen Raumthermostat und Klemmleiste würde per Funksignal geschehen, womit sich zusätzliche elektrische Leitungsführungen erübrigen würden.

Fazit

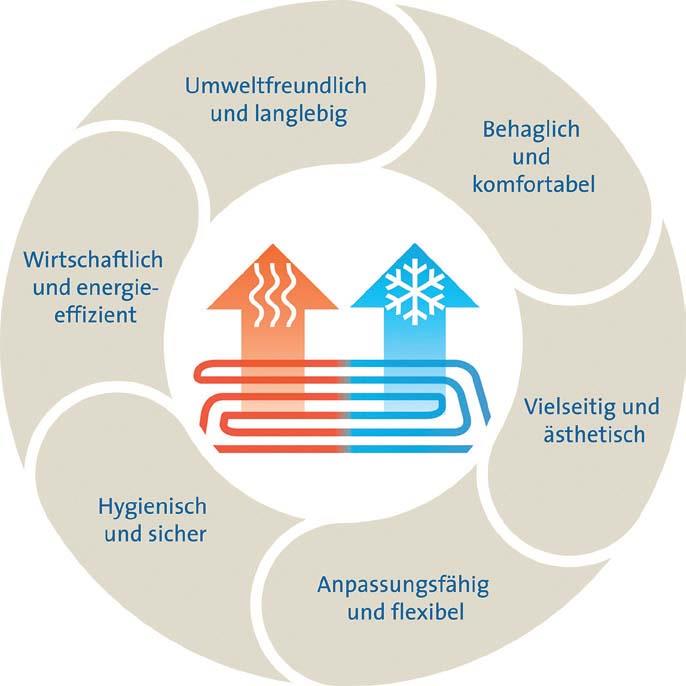

Systeme der Flächenheizung/-kühlung an Boden, Wand und Decke bieten in Bestandsgebäuden mit der Modernisierung und/oder Erweiterung einer bestehenden Flächenheizung (Fußbodenheizung) oder dem Einbau einer neuen Flächenheizung/-kühlung eine zukunft sfähige Optimierung der Wärmeübergabe. Somit können die Ziele des GEG leichter erreicht und der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Zugleich wird neben der thermischen Behaglichkeit die Energieeffizienz des Gebäudes und der Wert der Immobilie gesteigert.

Weitere und weiter vertiefende Informationen zu den in diesem Aufsatz nur angerissene Details/Hintergründe/Begriffe finden sich auf der Website des Fachbereichs Flächenheizung/-kühlung im BDH unter www.flaechenheizung-bdh.de. Dort sind auch Arbeitshilfen zur Dokumentation und Nachweisführung zum kostenfreien Download hinterlegt.

Autor: Frank Hartmann, Referent des Fachbereichs Flächenheizung/-kühlung des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)