Der Zeit weit voraus - Messungen beweisen: Solarthermische Heizsysteme sparen bares Geld bei höchstem Wohnkomfort

Wer derzeit ein Haus bauen oder sanieren möchte, ist gut beraten, sich für ein nachhaltiges und sparsames Energiekonzept zu entscheiden. Bereits zu Anfang dieses Jahres lagen die Preise für Öl und Gas bei über 90 Cent pro Liter. Tendenz: steigend. Viele Haushalte blicken auf eine der teuersten Heizperioden der vergangenen fünf Jahre zurück, obgleich der Winter 2011/2012 statistisch gesehen mit durchschnittlichen Temperaturwerten aufwartete. Wer sich langfristig in hohem Maße, wenn nicht gänzlich, von der Entwicklung der Energiepreise unabhängig machen will, braucht ein Bau- und Heizkonzept, das seinen Wärmebedarf so weitreichend wie möglich aus Erneuerbaren Energien deckt.

Genau dies bietet ein Sonnenhaus mit solarthermischer Heizung. Bei einem solchen Haus sorgt der kostenfreie und krisensichere Rohstoff Sonne ganzjährig für Warmwasser und angenehme Raumtemperaturen. In den sonnenärmsten Monaten liefert eine Zusatzheizquelle, beispielsweise in Form eines Stückholz- oder Pelletofens, die notwendige Energie. So sorgen ausschließlich regenerative Energiequellen rund ums Jahr für behaglichen Wohnkomfort und machen die Bewohner unabhängig von der Kostenentwicklung bei Öl und Gas.

Vertrauen ist gut – Messen ist besser

Jährlicher Holzverbrauch, solare Deckung, Primärenergiebedarf – alles, was ein Sonnenhaus ausmacht, haben die Experten des Sonnenhaus-Instituts e.V. bislang individuell simuliert und berechnet. Nach umfassender und professioneller Datenerhebung verschiedener Sonnenhäuser liegen nun sämtliche relevanten Werte auch als Messergebnisse vor. Diese sind zum einen Basis für die Evaluierung und Weiterentwicklung des Sonnenhaus-Konzeptes. Zum anderen übertreffen sie selbst die vorsichtigen Prognosen der Solarfachleute und bestätigen, was Sonnenhausbewohner Winter für Winter erleben: Ihre Häuser erweisen sich als noch komfortabler, wärmer und sparsamer, als die vorherige Berechnung beziehungsweise Simulation erwarten ließ.

Höhere Sonnenernte und weniger Holzverbrauch

Die Bewohner eines Einfamilienhauses Nahe Stuttgart deckten den Jahresheizwärmebedarf ihres über 250 m² großen Hauses zu 77% mit Sonnenenergie. Die Simulation zeigte für die 36 m² große Kollektorfläche in Kombination mit dem 8,3-m3-Pufferspeicher einen solaren Deckungsgrad von 71%. Die berechnete Holzmenge für die Zusatzheizung lag bei drei Raummetern pro Jahr. In diesem Jahr wurden tatsächlich jedoch nur knapp zwei Raummeter verbraucht: insgesamt 35% weniger als berechnet, bei behaglichen 22°C Raumtemperaturen.

„Die Messergebnisse bieten eine sehr gute Vergleichsmöglichkeit zwischen Simulationsprogramm und Praxis. Sie bestätigen, dass die Bauherren mit unseren Planungswerkzeugen auf der sicheren Seite sind. Sie können sich darauf verlassen, dass die Dimensionierung ihrer Anlagen sie warm und rundum komfortabel durch den Winter bringt. Während in der Fachwelt immer neue Systeme und Konzepte gesucht und vorgestellt werden, bewährt sich das Sonnenhaus in der Praxis und hat sich längst zu einer zuverlässigen, vielseitigen und flexiblen Alternative entwickelt“, fasst Wolfgang Hilz, Gründer und 2. Vorstand des Sonnenhaus-Instituts, die Auswertung seiner Messungen zusammen.

Ein Sonnenhaus nutzt die solare Wärme direkt und hält diese in einem Schichtenspeicher vor. Das Heizkonzept kommt ohne Umwandlung der Sonnenenergie in Strom aus. Damit entfallen die häufig im Zusammenhang mit der Einspeisung ins öffentliche Netz anfallenden Problemfelder. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, für den Eigenverbrauch an Haushaltsstrom die solarthermische Anlage um Photovoltaik zu ergänzen.

Nicht nur die große Unabhängigkeit und die messbare Effizienz einer solarthermischen Anlage sprechen für den Bau eines Sonnenhauses. Hinzu kommt, dass Sonnenhäuser bereits heute die EU-Gebäuderichtlinie erfüllen, die bis 2020 den ausschließlichen Bau sogenannter „Nahezu Null Energiehäuser“ vorsieht. Bewährte, gut aufeinander abgestimmte Technik, die sich auf kluge und dennoch einfache Art natürlicher Phänomene bedient sind die Grundlage eines Sonnenhauses. Diese kann sich jeder Bauherr zunutze machen, um seinen Wärmebedarf so weitreichend wie möglich aus Erneuerbaren Energien zu decken – und damit bestens gerüstet zu sein. Jetzt im Sommer scheint der nächste Winter zwar noch weit – doch er kommt bestimmt.

Gut fürs Klima

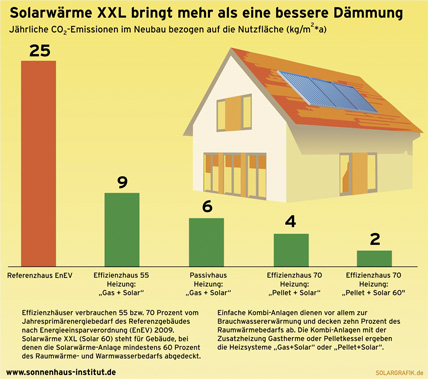

Auch machen solarthermische Heizsysteme ein Haus um bis zu 67% energieeffizienter als Häuser mit maximal optimierter Gebäudehülle. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag des Bundesverbandes Solarwirtschaft, in der erstmals die Effizienz von Dämmung und Solarthermie umfassend verglichen wurde. Das durchführende Sonnenhaus-Institut e.V. und das Ingenieurbüro Econsult stellen in der Studie fest, dass Gebäude mit einem hohen solarthermischen Deckungsanteil dadurch deutlich klimaschonender sein können. Beispiel: Ein Effizienzhaus 70 mit einer kombinierten Pellet- und Solarheizung, bei dem die Solarwärme-Anlage mindestens 60% des Raumwärme- und Warmwasserbedarfs abgedeckt, stößt nur 2 kg/m² Nutzfläche im Jahr aus. Der CO2-Ausstoß von einem Passivhaus vergleichbarer Größe mit Gastherme und Trinkwasser-Solaranlage liegt bei 6 kg – das ist die dreifache Menge.

In der Studie wird das Gebäude als Gesamtsystem betrachtet, in dem die Gebäudehülle und die Anlagentechnik zusammenspielen. Durch die Verwendung gleicher Rahmenbedingungen und Rechenmethoden wurde die Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Effizienz-Hausvarianten hergestellt. Hierzu zählen Baukosten und Energiepreise sowie Energieverbrauch und Nutzerverhalten. „Die Studie ist die Grundlage für eine objektive Diskussion über das innovative und energieeffiziente Bauen der Zukunft – auch vor dem Hintergrund einer höheren Fördereffizienz“, stellt Peter Rubeck fest, Mitautor und Geschäftsführer des Sonnenhaus-Instituts. „Zum ersten Mal ist es bei Effizienzgebäuden möglich, gewissermaßen Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen.“

Untersucht wurden drei Gebäudestandards – das Effizienzhaus?70, das Effizienzhaus 55 sowie das Passivhaus – die unter die Fördersystematik der KfW-Bankengruppe für Effizienzhäuser fallen. Jeder dieser Gebäudestandards wurde in Verbindung mit jeweils vier unterschiedlichen Anlagetechniken untersucht: von der Ausstattung mit Fußbodenheizung mit Gas-Brennwert und Standard-Solaranlage, über Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung bis hin zur Solaranlage mit Standard-Deckungsanteil und Pelletheizung sowie Solaranlage mit 60% Deckungsanteil und Pelletofen.

Erläuterung: Effizienzhäuser verbrauchen 55 bzw. 70% vom Jahresprimärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach EnEV 2009. Solarwärme XXL (Solar 60) steht für Gebäude, bei denen die Solarwärme-Anlage mindestens 60% des Raumwärme- und Warmwasserbedarfs abdeckt. Einfache Kombi-Anlagen dienen vor allem zur Brauchwassererwärmung und decken 10% des Raumwärmebedarfs ab. Die Kombi-Anlagen mit der Zusatzheizung Gastherme oder Pelletkessel ergeben die Heizsysteme „Gas+Solar“ oder „Pellet+Solar“.

Das Sonnenhaus-Konzept

Als Sonnenhaus bezeichnen die Begründer des Sonnenhaus-Instituts ein Gebäude, in dem die Sonne wenigsten 50% des Jahreswärmebedarfs deckt. Prägende Merkmale eines solchen Hauses sind das steil geneigte, nach Süden ausgerichtete Dach, auf dem Kollektoren die Sonnenstrahlung aufnehmen. Der große Puffer speichert die Wärmeenergie mithilfe von Wasser über mehrere Tage oder Wochen. Eine Flächenheizung in Wand oder Fußboden gibt die Wärme gleichmäßig an die Räume weiter. Für die kältesten und sonnenärmsten Wintertage bedarf es einer Zusatzheizquelle. Das Sonnenhaus setzt auf Biomasse-Heizungen, z.B. in Form eines Holzofens, der durch CO2-neutrale Verbrennung den Pufferspeicher nachheizt.

Das Sonnenhaus-Institut e.V. mit Sitz in Straubing wurde 2004 von Architekten und Ingenieuren aus der Solarbranche gegründet. Sein Ziel ist die Weiterentwicklung und Verbreitung des Bau- und Heizkonzeptes für weitgehend solar beheizte Häuser sowie der Ausbau des Instituts zu einem umfassenden Kompetenznetzwerk. Zur Tätigkeit des Institutes zählen die Erfassung und Auswertung von Sonnenhaus-Daten, die praxisnahe Weiterentwicklung des Sonnenhaus-Konzeptes, die Öffentlichkeitsarbeit für solares Bauen und Heizen, sowie die Schulung und Beratung von Architekten, Planern, Handwerkern und Bauherren. Von 2004 bis jetzt entstanden 1000 Häuser nach den Kriterien des Kompetenznetzwerks.

Weitere Informationen: www.sonnenhaus-institut.de