Der Sonnenhaus-Zug nimmt Fahrt auf - Aktive und passive Nutzung der Sonnenenergie

Häuser, die mindestens 50% ihres Heizenergiebedarfs solar decken, sind noch eine Seltenheit in Deutschland. Trotzdem hält das Bau- und Heizkonzept langsam Einzug in den Wohnungsbau und gewinnt Bauträger für sich.

Bls der Solarberater Paul Bauer 1997 das erste ausschließlich solar beheizte Wohnhaus in Bayern baute, musste er sich allerlei spöttische Bemerkungen anhören. Sein neues Domizil gleiche doch eher einem „Speicher mit Haus“ als einem „Haus mit Speicher“, hieß es zum Beispiel. Der Spott bezog sich auf den 7 m hohen Wasserspeicher, der zu dem solaren Heizkonzept dazu gehört und nicht gerade wenig Platz in dem Wohnraum einnimmt. Bauer ließ sich davon nicht beirren. Ebenso wenig die Solarfirmen, für die er als Berater tätig war und die das Sonnenhaus-Konzept, das auf den Schweizer Solarpionier Josef Jenni zurückgeht, zunächst in Süddeutschland weiter vorantrieben.

Elf Jahre später hat sich das Blatt gewendet. Zwar sind Gebäude, die zu mindestens der Hälfte solar beheizt werden, immer noch eine Rarität in Deutschland. Doch ihre Zahl nimmt zu, ebenso wie sich der Kreis von Sonnenhaus-Anbietern und -Planern laufend vergrößert. Architekten und Planer, Installationsbetriebe, Kollektor- und Speicherhersteller, Bauträger und Anbieter von schlüsselfertigen Häusern entdecken das solare Heizen.

Fast 190 Mitglieder

Fünf Jahre ist es her, dass vier Firmen aus dem Verband der Solar-Partner (zu der Zeit noch Verband der Solar-Einkaufsgemeinschaften) e.V. zusammen mit dem Straubinger Solararchitekten Georg Dasch das Sonnenhaus-Institut e.V. gründeten. Sie verschrieben sich der „technischen Weiterentwicklung von weitestgehend solar beheizten Gebäuden“, und sie wollten Forschung und Lobbyarbeit für das Heizen mit der Sonne betreiben.

Im September 2004 berichtete der Kreis um Dasch von rund 30 weitgehend solar beheizten Häusern, die überwiegend im süddeutschen Raum zu finden waren. 2006 zählten sie 55 Neubauten und 20 Altbausanierungen mit solaren Deckungsgraden zwischen 50 und 100%. In dem Jahr nahm die ProMassivhaus-Gruppe, ein Zusammenschluss von über 50 Bauunternehmen in Deutschland, Südtirol und Österreich, zwei schlüsselfertige Sonnenhäuser nach Entwürfen von Georg Dasch in ihr Programm auf.

Die Verbandsmitglieder hielten Fachvorträge landauf und landab und begannen, mehrere sogenannter Sonnenhaus-Intensivseminare im Jahr durchzuführen. Mit dem Resultat, dass das Sonnenhaus-Institut e.V. heute knapp 190 Mitglieder zählt. Der 1. Vorsitzende des Verbandes, Georg Dasch, schätzt, dass in diesem Jahr über 100 neue Sonnenhäuser in ganz Deutschland entstehen werden. „Die Saat geht auf“, freut sich Dasch und benennt drei Trends, die er aktuell feststellt. Im Bereich der Einfamilienhäuser setze sich ein Standard hinsichtlich der Anlagendimensionierung durch, berichtet er. Außerdem nehme die Zahl an Mehrfamilienhäusern mit großen Solarheizungen zu. Die ersten Sonnenhaus-Projekte waren überwiegend Einfamilienhäuser. Und drittens würden immer mehr Bauträger das Konzept in ihr Portfolio aufnehmen, so Dasch.

Niedriger Primärenergiebedarf

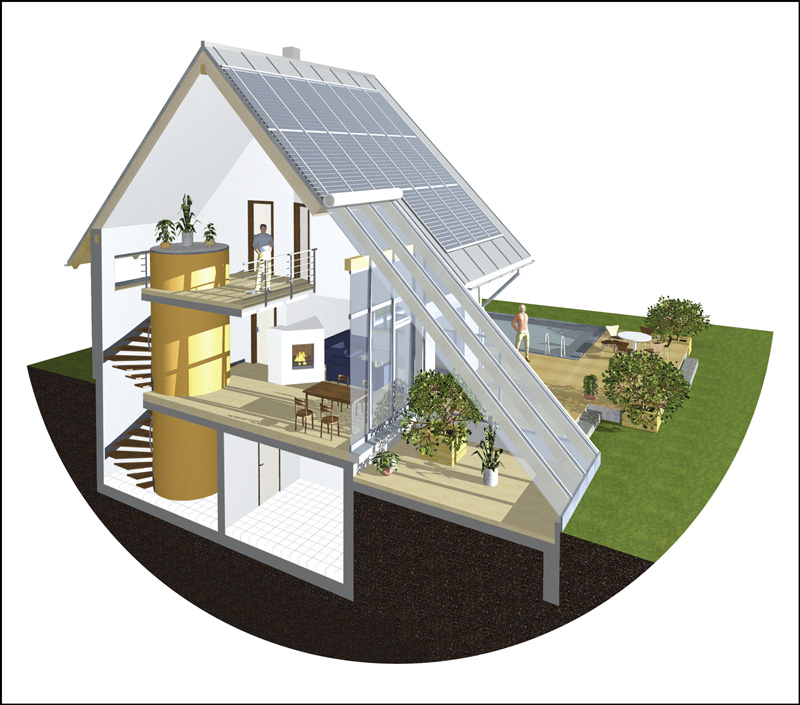

Laut Definition des Institutes wird ein Sonnenhaus zu mindestens 50% solar beheizt. Möglich sind bis hin zu 100%. Das Gebäude sollte gut gedämmt sein (Transmissionswärmeverluste im Neubau maximal 0,30 W/m²K, im Gebäudebestand: maximal 0,40 W/m²k). Es sollte nach Süden ausgerichtet sein und große Fenster- und Türöffnungen auf der Südseite haben, um im Winter die Sonne passiv nutzen zu können. Auf dem steil geneigten Süddach wird eine große Kollektorfläche installiert. Der Solarspeicher wird entsprechend groß dimensioniert und in den Wohnbereich integriert. Für die Zuheizung sorgt im Idealfall eine Stückholz- oder Pelletheizung. Soweit die Eckpfeiler des Bau- und Heizkonzeptes (Für eine genaue Beschreibung des Baukonzeptes: siehe IKZ-ENERGY, Ausgabe 6/2008 oder www.sonnenhaus-institut.de).

Laut Sonnenhaus-Institut liegt der Primärenergiebedarf bei maximal 15 kWh/m²a. Der Primärenergiebedarf beinhaltet zusätzlich zum eigentlichen Energiebedarf auch Hilfsenergien wie elektrischen Strom für Pumpen und die Energiemenge, die durch vorgelagerte Prozessketten außerhalb der Systemgrenze bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung des Energieträgers benötigt wird. Den Verbrauch an fossilen Rohstoffen soweit wie möglich zu reduzieren, ist das erklärte Ziel des Sonnenhaus-Institutes.

Der niedrige Primärenergiebedarf wird in erster Linie dadurch erreicht, dass die Wärme vollständig mit EE erzeugt wird. Außerdem kommen Hocheffizienzpumpen zum Einsatz, sodass nur ein jährlicher Stromverbrauch von 200 bis 300 kWh für Hilfsenergien anfällt.

Standard etabliert sich

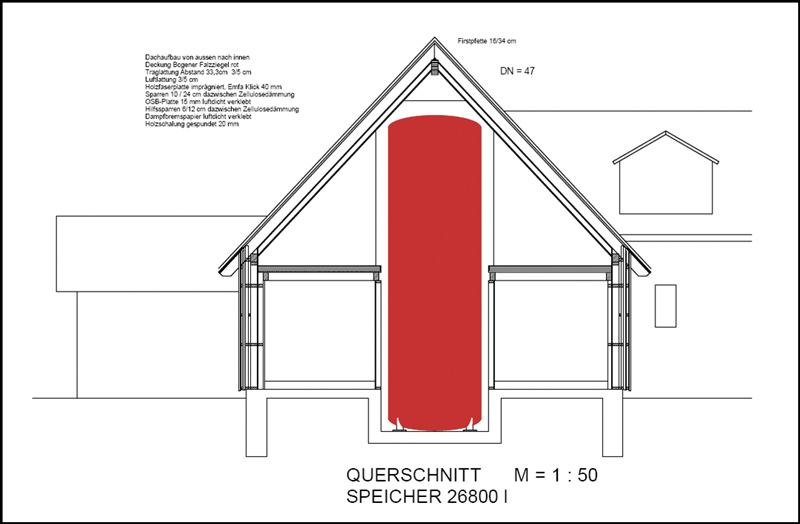

Durch die Auswertung Dutzender von Sonnenhäusern ist der Kreis um Dasch zu dem Schluss gekommen, dass ein solarer Deckungsgrad von 60 bis 70% das wirtschaftliche Optimum ist. Um diesen zu erreichen, werden bei einem Einfamilienhaus zwischen 35 und 45 m² Kollektorfläche installiert. Der Wasserspeicher hat ein Fassungsvermögen von etwa 7 bis 9 m³. Eine Südabweichung der Kollektorfläche von bis zu 30° kann toleriert werden. Die optimale Neigung liegt bei etwa 60°, auf jeden Fall sollte sie zwischen 35 und 90° liegen. „Dazwischen ist alles möglich“, sagt Dasch.

Etliche Solarwärmeanlagen wurden auf herkömmlichen Satteldächern errichtet. Allerdings plant Dasch bevorzugt mit sich nach Süden öffnenden Pultdächern und steil angestelltem Vordach an der Fassade. Das Vordach bietet nicht nur Fläche für die Solarkollektoren, im Sommer dient es auch als konstruktive Verschattung der Fenster. Auch diese Bauform zog Spott auf sich. Als „Hundehütten“ seien sie hin und wieder abfällig bezeichnet worden, sagt Wolfgang Hilz, Gründungsmitglied und 2. Vorsitzender des Sonnenhaus-Instituts. Doch auch hier schien der Anstoß an der ungewöhnlichen Dachform ein guter Vorbote zu sein. „Dieser Bautyp wird mittlerweile viel kopiert“, stellt Georg Dasch fest.

Noch überwiegen Einfamilienhäuser

Der Großteil der Sonnenhäuser sind nach wie vor Einfamilienhäuser. Wie so ein „klassisches“ weitgehend beheiztes Sonnenhaus aussehen kann, zeigt das Haus, das Ulrike Peteratzinger und Klaus Dasch in Niederbergkirchen bauten. Das Einfamilienhaus mit KfW-40-Standard hat eine Wohnfläche von 125 m². Der Jahres-Heizenergiebedarf liegt bei rund 9000 kWh. In das Pultdach mit einer Neigung von 75° sind 35 m² Solarkollektoren integriert. Damit deckt das Paar rund 70% seines Heiz-energiebedarfs. Für den Restbedarf nutzen die beiden einen Naturzug-Holzvergaserkessel. Sie verbrauchen etwa zwei Raummeter Buchenholz im Jahr. Damit liegen die Heizkosten bei durchschnittlich 15 Euro im Monat. Die Wärme aus Solar- und Holzheizung wird in einem 3,50 m hohen Kombispeicher mit zweistufiger Be- und Entladung vorgehalten.

Das Haus von Paul Bauer blieb nicht das einzige 100-%-Haus, nicht zu vergessen auch das rein solar beheizte „Oberburger Sonnenhaus“, das Josef Jenni schon 1989 baute. Auf ausdrücklichen Wunsch des Bauherren Jakob Lehner plante Georg Dasch 2005/2006 ein 100-%-Sonnenhaus im nebligen Regensburg. Das massiv gebaute Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung hat eine Nutzfläche von 278 m² und wird mit 83 m² Indachkollektoren auf dem 40° steilen Süddach ausschließlich solar beheizt. Der Kombispeicher fasst

38 m³. Mit seiner Höhe von 9,25 m reicht er vom Keller bis zum Dach. Um ihn herum verläuft das Treppenhaus. Dies ist die architektonische Lösung, die Georg Dach für die Integration des Speichers in den Wohnraum bevorzugt nutzt.

100% solar beheiztes Mehrfamilienhaus

Seit etwa zwei Jahren werden mehr Mehrfamilienhäuser mit großer Solarheizung gebaut. Vorreiter war wieder einmal Josef Jenni, der im August 2007 in Oberburg in der Schweiz ein rein solar beheiztes Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten einweihte. Ein aktuelles Beispiel in Deutschland befindet sich in Laufen an der Salzach. Hier baut die Selbsthilfe-Baugenossenschaft Laufen zwei ausschließlich solar beheizte Mehrfamiliengebäude mit jeweils 12 Wohneinheiten. Die beiden dreigeschossigen Gebäudetrakte mit insgesamt etwa 1400 m² Wohnfläche verfügen über eine sehr gut gedämmte Außenhülle, die nahezu dem Passivhaus-Standard entspricht.

„Die Energie für Warmwasser und Raumheizung wird von 270 m² Solarkollektoren auf dem Gebäudedach und 62 m² Fassadenkollektoren bereitgestellt,“ berichtet Peter Wühr, technischer Leiter bei der Firma Solarpartner Süd, der die Heiztechnik für dieses Projekt plante. Das Wärmezentrum, wie er es nennt, bilden zwei Pufferspeicher mit jeweils rund 77000 l Inhalt. Der Speicher hat einen Durchmesser von 2,70 m und ist 14 m hoch. Jeder dieser Großspeicher ist mit internen Wärmetauschern zur dreistufigen Solarbeladung sowie mit Anschlüssen für eine Wärmeentnahme aus mehreren Niveaus ausgestattet. Um die Trinkwasserhygiene sicherzustellen, kommt ein spezielles Speicherladesystem mit geringem Inhalt und hoher Entnahmeleistung zum Einsatz. Darüber hinaus ist der Anschluss an ein vorhandenes Nahwärmesystem geplant, da so Energieüberschüsse aus der Solaranlage von den ebenfalls zur Baugenossenschaft gehörenden Nachbargebäuden genutzt werden können.

Laut Dasch hat das Sonnenhaus-Konzept in Mehrfamiliengebäuden gegenüber Einfamilienhäusern einen entscheidenden Vorteil. „Der Speicher ist dann relativ klein im Vergleich zur Wohnfläche“, sagt er. Wegen der hohen Brandschutz- und Schallschutzauflagen im Wohnungsbau sollte der Solarspeicher in Mehrfamilienhäusern besser im Keller untergebracht werden, anstatt von unten nach oben durch das Gebäude zu verlaufen, fügt er hinzu.

Bauträger entdecken das Konzept

Zu den zahlreichen Installateuren, Architekten und Solarfirmen, die insbesondere seit 2006 Mitglied im Sonnenhaus-Institut e.V. wurden, gesellten sich zahlreiche Bauträger. 32 Bauträger und Baufirmen sind in der Mitgliederdatenbank auf der Website gelistet. Darunter befinden sich auch Anbieter schlüsselfertiger Häuser, wie die Helma Eigenheimbau AG aus Lehrte bei Hannover.

Ende 2007 weihte Helma ein Musterhaus namens „Leipzig“ nach diesem Bau- und Heizkonzept in seinem Musterhauspark in Lehrte ein und leitete damit den Einzug des Sonnenhaus-Konzeptes in den Norden Deutschlands ein. Das Einfamilienhaus mit einer Nutzfläche von

266,4 m² ist zunächst einmal exakt nach Süden ausgerichtet. Um den Heizenergiebedarf gering zu halten, ist es sehr gut gedämmt. Das Gebäude ist mit dem Wärmedämmziegel „Poroton T8“ gemauert. Der U-Wert der Außenwände beträgt 0,18 W/m²K, die Bodenplatte hat einen U-Wert von 0,15 W/m²K, bei den Dachflächen liegt er bei 0,14 W/m²K. Die Dämmung ist 26 cm stark.

Das Gebäude mit einem Jahresheizwärmebedarf von 9576 kWh hat einen rechnerischen solaren Deckungsgrad von 55%. Auf dem 42° geneigten Süddach sind 37 m² Solarkollektoren installiert. Die Wärme von den Solarkollektoren und einem Kaminofen mit einer Kessel-Nennwärmeleistung von 25 kW wird in einen Pufferschichtenspeicher transportiert. Für die Nachheizung kalkulierte Architekt Dasch etwa zwei bis drei Raummeter Buchenholz im Jahr. Solarstrom erzeugt das Energiesparhaus ebenfalls. Auf dem Dach ist noch Platz für eine 11 m² große PV-Anlage mit einer Leistung von 1,5 kW.

Solares Heizen im Altbau

Ein Bereich, der ebenfalls zunimmt, ist die „Altbausolarisierung“, wie die Mitglieder des Sonnenhaus-Institutes den Umbau eines Bestandsgebäudes zum Sonnenhaus bezeichnen. Hier müssen die Anlagenplaner manchmal findig sein, wie das folgende Beispiel zeigt. In Gangkofen in Ostbayern baute Andreas Schuster, Geschäftsführer der Schuster Gebäudetechnik in Büchlberg bei Passau, ein Zweifamilienwohnhaus mit Bürogebäude aus dem Jahr 1962 um. Die Nutzfläche liegt bei 360 m².

Zunächst wurde der Heizenergiebedarf durch einen Vollwärmeschutz und neue Fensterscheiben stark reduziert. Zu den 8 m² Kollektoren, die Franz und Margot Rembeck für die Warmwasserbereitung bereits nutzten, kamen 21 m² auf dem Dach dazu. Doch diese Fläche reicht nicht, um einen solaren Deckungsgrad über 50% zu erreichen. Andreas Schuster installierte deshalb weitere 41 m² Solarkollektoren an der Gartenmauer.

Einfallsreich waren sie auch beim Solarspeicher. Mit seinen 1,80 m Durchmesser und 4,20 m Höhe konnte er nicht in einem Stück in den Heizungskeller getragen und dort aufgestellt werden. Also wurden erst einmal die vier 1000-l-Öltanks aus dem Keller entfernt. Dort, wo sie vorher standen, wurde durch die Decke ein Loch zum ehemaligen Büroraum im Erdgeschoß gebrochen. Anschließend wurde der Stahltank in drei Teilen durch die Terrassentür hinein getragen, mit einem Flaschenzug in die Grube befördert, zusammengeschweißt, gedämmt und verkleidet. Jetzt reicht der 9500-l-Tank vom Keller bis in das Erdgeschoß. Der ineffiziente alte 40-kW-Stückholzkessel wurde durch einen neuen kW-Holzvergaserautomaten ersetzt. Die alte Ölheizung brauchen Rembecks seither nicht mehr. Rund die Hälfte ihres Wärmebedarfs decken sie solar, den Rest mit rund 15 Ster Buchenholz im Jahr.

Neue Speichertechnologien

In welche Richtung geht es nun weiter? „Das Sonnenhaus-Institut wächst, wir dehnen uns gerade nach Österreich und Südtirol aus“, berichtet Georg Dasch. Beim Bau- und Heizkonzept gäbe es keine wesentlichen Veränderungen. Bloß in Sachen Speichertechnik könnte sich etwas tun. Noch sind es die großvolumigen Edelstahltanks von Josef Jenni, die bevorzugt in die Sonnenhäuser eingebaut werden. Allerdings sind gerade neue Speicherkonzepte für Sonnenhäuser im Entstehen, die immer häufiger aus dem Kreis der Verbandsmitglieder kommen. So ist das sächsische Mitgliedsunternehmen Haase GFK-Technik GmbH dabei, einen Glasfasertank einzubringen. Darüber hinaus ist von vakuumisolierten Speichern und von Latentspeichern die Rede. Im Vergleich zu den Wassertanks benötigen sie weniger Platz. Auf die Idee, ein Sonnenhaus als „Speicher mit Haus“ zu bezeichnen, kommt dann vielleicht irgendwann niemand mehr.

Autorin: Ina Röpcke ist Geprüfte Fachkraft Solartechnik (HWK), freie Journalistin und PR-Beraterin für Erneuerbare Energien.