BHKW-Contracting in Krankenhäusern Technische und finanzielle Möglichkeiten zur Realisierung von Energiekosten-Einsparungen im Krankenhaus

Kraft-Wärme-Kopplung in Krankenhäusern ist wahrlich kein neues Thema. Eine Vielzahl von BHKW-Anlagen wurde in der Vergangenheit realisiert und leistet zuverlässig ihren Beitrag zum energie- und kostenoptimierten Betrieb von Kliniken und Pflegeheimen. In kaum einem anderen Anwendungsfall liegt der Bedarf der Koppelprodukte Strom und Wärme in einem so günstigen Verhältnis. Dennoch sind heute nur in 9% aller Krankenhäuser in Deutschland BHKW-Module zu finden. Offensichtlich auch ein Problem der fehlenden Investitionsbereitschaft. Als Katalysator für die Realisierung von Energieeinsparungen könnte sich auch im Krankenhausbereich das Anlagen-Contracting erweisen.

Im heutigen Gesundheitswesen zwingen wachsender Kosten- und sogar Konkurrenzdruck die Krankenhausbetreiber dazu, Möglichkeiten zur Kostensenkung zu untersuchen und die sich bietenden Potenziale zu nutzen. Ein Ansatzpunkt ist dabei die Energieversorgung bzw. die in den Liegenschaften betriebenen Anlagen. Neben der Heizung und Warmwasserbereitung ist dies die Klimatisierung, Kälteerzeugung sowie in vielen Fällen zusätzlich eine Einrichtung zur Sterilisation und Wäscherei.

So verfügen nach Angaben der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Würtemberg 12% der Krankenhäuser in Deutschland über eine eigene Sterilisation, 80% betreiben eine eigene Wäscherei und 91% der Häuser verfügen über eine eigene Küche.

Haupteinsparpotenzial Heizwärme

Dabei sind die aufzuwendenden Energiemengen im Vergleich zu anderen Gebäudenutzungen enorm hoch und bieten entsprechendes Potenzial zur Optimierung. Tabelle 1 zeigt durchschnittliche Benchmark-Energiekennwerte aus verschiedenen Verbrauchsanalysen in Krankenhäusern. Bezogen auf den Kennwert Wärmeenergie je Bett und Jahr ergeben sich daraus durchschnittliche Verbrauchswerte von 25.000 kWh. Damit liegt der jährliche Energieverbrauch für einen Patienten höher als der eines unsanierten Einfamilienhauses. Auch der Verbrauch von elektrischer Energie ist bezogen auf ein Bett deutlich höher als der einer 4-köpfigen Familie.

Pro Bett und Tag müsste demnach allein für die Energiekosten ein Betrag von ca. 6 bis 6,43 Euro angesetzt werden. So sind etwa 3% der Ausgaben eines Krankenhauses den Energiekosten zuzuordnen. Das entspricht einem Betrag in Höhe von 1,65 Mrd. Euro jährlich. Untersuchungen der Energie-Agentur.NRW haben ergeben, dass in vielen Krankenhäusern der Energieverbrauch um 30 bis 40% gesenkt werden kann, sodass sich ein theoretisches Einsparpotenzial von mindestens 495 Mrd. Euro ergibt. Auch das 2006 gestartete Forschungsprojekt „Energieeffiziente Krankenhäuser“ des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT bestätigt energetische Schwachstellen und hohe Einsparpotenziale in vielen Krankenhäusern. Als wichtigsten Bereich nennt der Arbeitskreis „Umweltschutz im Krankenhaus NRW“ den Heizenergieverbrauch. Auf ihn entfallen 70 bis 80% des Gesamtenergieeinsatzes, womit das Hauptpotenzial und ein Ansatzpunkt für energetische Verbesserungen eindeutig identifiziert ist. BHKW-Technik kann bei Vorliegen des entsprechenden Bedarfs der Koppelprodukte eine Alternative sein.

Lohnt sich KWK im Krankenhaus?

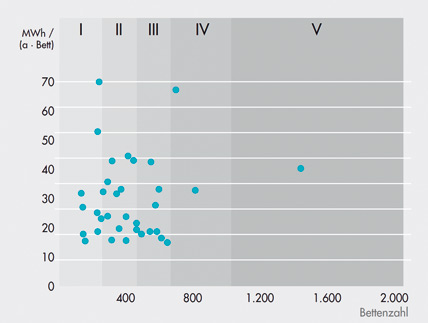

Bleibt die Frage der Betreiber: Lohnt sich die Kraft-Wärme-Kopplung im Krankenhaus auch aus wirtschaftlicher Sicht? „Die Botschaft lautet: Unabhängig von Veränderungen in der Förderkulisse steht die Wirtschaftlichkeit von KWK in Krankenhäusern ab 400 Betten nicht zur Diskussion, aber auch in kleineren Kliniken kann KWK durchaus sinnvoll sein“, fasst Dipl.-Ing. Matthias Kabus von der EnergieAgentur.NRW die Ergebnisse eines Workshops zur Kraft-Wärme-Kopplung in Krankenhäusern zusammen. Rund 150 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich dazu im Juli 2010 auf Einladung der EnergieAgentur.NRW, der Fachvereinigung Krankenhaustechnik (FKT) sowie der Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch (ASUE) und dem Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK) in Düsseldorf zum Meinungsaustausch versammelt.

Hoher spezifischer Energieverbrauch – Pro Bett und Jahr werden in Krankenhäusern nach verschiedenen Untersuchungen durchschnittlich 25000 kWh Wärmeenergie benötigt. Bild: ASUE e.V.

Seitdem Krankenhäuser zunehmend nach ökonomischen Kriterien betrieben werden, ist die eigenständige, möglichst von den Energiepreisschwankungen unabhängige Versorgung ein großes Thema in deutschen Kliniken. Da die Einnahmen für erbrachte Leistungen größtenteils staatlich reglementiert sind, richtet sich das Hauptaugenmerk auf die Minimierung der Kosten. Kabus: „Vor allem durch ihren ganzjährigen Wärmebedarf bieten Krankenhäuser in der Regel ideale Einsatzbedingungen für KWK-Anlagen – zumal Strom und Wärme oft zeitgleich benötigt werden. Nachdem sich die Förderlandschaft verändert hat, liegen die aktuellen Amortisationszeiten für KWK-Anlagen zwischen sechs und zehn Jahren.“ Die hohe Effizienz, die Nachhaltigkeit sowie der akzeptable Return of Invest macht die Kraft-Wärme-Kopplung noch immer zu einer sehr interessante Option“, so Matthias Kabus.

Allerdings erfordere die technische Komplexität eine profunde Planung. Kabus: „Neben den Platzanforderungen für eine KWK-Anlage müssen auch Vorgaben zur Schallemission und zur Kaminanlage beachtet werden.“ Passend zu diesem Thema ist die neue Auflage des Branchenenergiekonzeptes „Energieeffizienz in Krankenhäusern“ bei der EnergieAgentur.NRW erschienen.&nb

Contracting-Lösung für den KWK-Einsatz

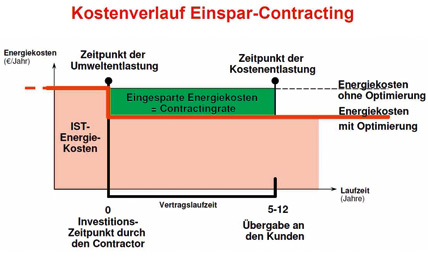

Hemmnisse bei der Umsetzung von BHKW-Konzepten in Krankenhäusern liegen häufig in der geringen Investitionsquote der deutschen Krankenhäuser, die in den letzten 20 Jahren stetig zurückgegangen ist. Andererseits erwarten Patienten heute ein umfangreiches Leistungsangebot und einen hohen medizintechnischen Standard. Gleichzeitig nimmt der Druck, sich gegenüber Wettbewerbern zu positionieren, für die Krankenhäuser zu. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen sie verstärkt in eine fortschrittliche Gerätetechnik investieren und spezielle Leistungen anbieten. Damit fehlen die finanziellen Mittel für Investitionen in anderen Bereichen. Deshalb steigt das Interesse an neuen Formen der Finanzierung für Energie-Einsparmaßnahmen [2]. So bietet Contracting dem Betreiber ein hohes Maß an Sicherheit und dadurch entsprechende Entlastung. Der Energiebezug wird somit zur planbaren Größe. Neben den Investitions-, Finanzierungs- und Betriebskosten sind auch alle Wartungs- und Instandhaltungskosten in den Energiepreis einkalkuliert. Auch das Betriebsrisiko trägt der Contractor als rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der eingebauten Anlagen. Wichtig hierbei ist die exakte Schnittstellendefinition, d.h. an welcher Stelle die Einspeisung der Nutzenergie in die Verteilnetze der Liegenschaften erfolgt.

Energie-Contracting erfolgt nach einem einfachen Prinzip – Modernisierungen bewirken Einsparungen, mit denen die Finanzierung der Modernisierungsmaßnahmen erst ermöglicht wird. Bild: Energie-Agentur.NRW

Darüber hinaus lassen sich Nutzungsgrade vertraglich vereinbaren, sodass der Contractor im eigenen Interesse ein permanentes Controlling der Energieversorgung (z.B. laufende Erfassung des Energiebezugs und der Energieverbräuche für einzelne Betriebsbereiche) vornimmt und den Anlagenbetrieb optimiert.

Die Umsetzung von Energie-Einsparmaßnahmen durch einen Contracting-Dienstleister erfolgt meist anhand des nachfolgend dargestellten Vorgehensweise [3]:

- Erfassung der Ist-Energiebedarfssituation (Baseline).

- Berechnung der möglichen Einsparpotenziale.

- Entwicklung eines Energiekonzeptes (bspw. auf Basis einer KWK-Lösung).

- Der Contractor gibt eine Garantiezusage über möglich Einsparpotenziale.

- Abschluss eines Wärmelieferungsvertrages (Eingesparte Energiekosten finanzieren die Investitionen).

- Nach Ende der Vertragslaufzeit (z.B. 10 Jahre) erfolgt die Übergabe der Anlage an den Kunden.

Detaillierte Informationen zum „Contracting in Krankenhäusern“ liefert die gleichnamige Broschüre der ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V. (ASUE), in der die Zusammenarbeit zwischen Contractor und Betreiber sowie der Einsatz von KWK-Anlagen ebenso thematisiert wird, wie Fragen zur Wirtschaftlichkeit und der Vergabe von Contracting-Aufträgen. Beispiele aus der Praxis zeigen den Weg zur erfolgreichen Umsetzung von Contracting-Projekten. Die Broschüre steht auf der Internetseite der ASUE bereit.

Literatur:

[1] Umweltkennzahlen im Krankenhaus, eine Handlungsanleitung der Arbeitsgruppe Umweltkennzahlen des Arbeitskreises Umweltschutz im Krankenhaus, NRW, November 2006.

[2] Quelle: Vortrag Andree, Bundesfachtagung

Technik im Krankenhaus 2006 (FKT/WGKT)

[3] PwC, Krankenhaussektor Deutschland - Bestandsaufnahme, Situationsbericht der Krankenhäuser, Vortrag Michael Burkhart, Wolfgang Treffler, 14. Mai 2009

www.energieagentur.nrw

www.asue.de