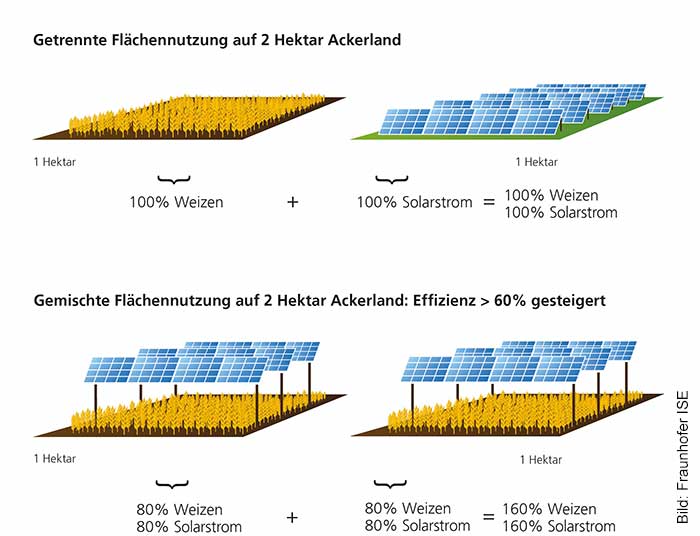

Agrophotovoltaik steigert die Landnutzungseffizienz

Uni Hohenheim zieht positive Gesamtbilanz beim Praxistest: Ertragsverluste unter Solarmodulen werden durch die Kombination mit Solarstromerzeugung mehr als kompensiert

Bislang galt für Ackerflächen: entweder Photovoltaik oder Photosynthese, also Stromerzeugung oder Nahrungsmittelproduktion. Eine Pilotanlage am Bodensee hat unlängst bewiesen, dass beides miteinander vereinbar ist. Die Agrophotovoltaik (APV) kann durch die ressourceneffiziente Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen die Flächenkonkurrenz abmildern und Landwirten neue Einkommensquellen erschließen.

Seit einem Jahr wird unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE auf einer Versuchsfläche der Demeter-Hofgemeinschaft Heggelbach die deutschlandweit größte Agrophotovoltaikanlage getestet. Für das Projekt „Agrophotovoltaik – Ressourceneffiziente Landnutzung“ (APV-Resola) wurden über einer Ackerfläche von einem Drittel Hektar Solarmodule installiert. „Die Ergebnisse des ersten Projektjahrs sind ein voller Erfolg, da sich die Agrophotovoltaik-Anlage als praxistauglich erwiesen hat, die Kosten bereits heute mit kleinen Solar-Dachanlagen wettbewerbsfähig sind, die Ernteprodukte ausreichend hoch und wirtschaftlich rentabel vermarktet werden können“, erklärt Stephan Schindele, Projektleiter am Fraunhofer ISE. „Bis zur Marktreife der Technologie müssen jedoch noch weitere Sparten und Anlagengrößen getestet und die technische Integration vorangetrieben werden, zum Beispiel bei der Speicherung und bestmöglichen Vor-Ort-Nutzung des erzeugten Stroms“, so Prof. Hans-Martin Henning, Institutsleiter des Fraunhofer ISE.

Als Testkulturen wurden Winterweizen, Kartoffeln, Sellerie und Kleegras angebaut. Durch einen größeren Reihenabstand zwischen den Solarmodulen in 5 m Höhe und die Ausrichtung nach Südwesten wurde sichergestellt, dass die Nutzpflanzen gleichmäßig Sonnenstrahlung erhalten.

Die Ergebnisse der ersten Ernten auf den Versuchsflächen sind weitestgehend vielversprechend: „Beim Kleegras ist der Ertrag im Vergleich zur Referenzfläche nur leicht um 5,3 % reduziert“, berichtet Prof. Petra Högy, Agrarexpertin an der Universität Hohenheim. „Bei Kartoffeln, Weizen und Sellerie sind die Ernteverluste durch die Beschattung mit rund 18 bis 19 % etwas stärker ausgeprägt.“

Solaranlage produziert überdurchschnittlich

Die 720 Solarmodule gewinnen Sonnenstrom nicht nur auf der Vorderseite, sondern nutzen auch die von der Umgebung reflektierte Strahlung auf der Rückseite (bifaziale Module). Bei günstigen Bedingungen (z. B. Schneefläche) könnten sie so bis zu 25 % Mehrertrag erzielen und den Energieertrag der Fläche zusätzlich erhöhen. Aus energetischer Sicht sei diese Doppelnutzung einer Ackerfläche ohnehin deutlich effizienter als der reine Anbau von Energiepflanzen, der in Deutschland immerhin 18 % der landwirtschaftlichen Flächen ausmache, heißt es.

Die Stromernte vom Acker passt in ihrem täglichen Verlauf gut zu den Lastverläufen auf dem zugehörigen Hof. So wurden etwa 40 % des erzeugten Solarstroms in der Hofgemeinschaft direkt für das Betanken des Elektrofahrzeugs sowie die Verarbeitung der Produkte genutzt. Im Sommer wurde die Last tagsüber fast komplett durch die Photovoltaik-Anlage beliefert. Die Demeter-Bauern um Thomas Schmid planen, durch eine Optimierung ihres Verbrauchsverhaltens und den Einsatz eines Stromspeichers den Grad der Eigennutzung auf 70 % zu steigern. Den überschüssigen Strom nimmt der Projektpartner Elektrizitätswerke Schönau ab.

Zukunftsperspektiven

Seit die Idee der Agrophotovoltaik 1981 vom Gründer des Fraunhofer ISE, Prof. Dr. Adolf Goetzberger, formuliert wurde, wurden weltweit mehrere große APV-Anlagen umgesetzt. Allerdings existieren nur wenige Forschungsanlagen. Im Projekt „APV-Resola“ werden erstmalig unter Realbedingungen die wirtschaftlichen, technischen, gesellschaftlichen und ökologischen Aspekte der Technologie an einer Pilotanlage wissenschaftlich untersucht. Es wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und FONA – Forschung für nachhaltige Entwicklung gefördert. Projektziel ist die Entwicklung der APV-Freiflächenanlagentechnologie zu einem marktfähigen Produkt.

www.agrophotovoltaik.de

www.uni-hohenheim.de